创新模式加强联动 促进矛盾多元解决

|

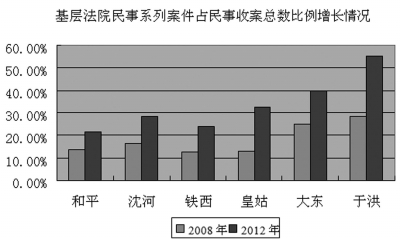

| 表一:2008年-2012年基层法院系列案件数量增长情况抽样调查结果 |

|

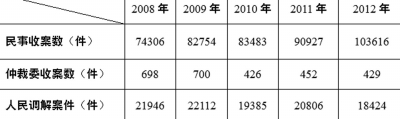

| 表二:五年来沈阳市民事诉讼、仲裁和人民调解三种纠纷解决机制收案情况对比表 |

2008至2012年,沈阳市两级法院共受理各类案件674381件,审结662889件,比上一个五年分别增加211493件和208172件,增幅分别达到45.7%和45.8%,均为历史最高水平。面对如此严峻的案件增长形式,沈阳中院成立课题组对此进行调研。课题组多次组织召开座谈会,查阅并认真分析了大量案件信息和相关司法统计数据,将沈阳市案件增长的具体情况进行了一次系统的梳理,就其特点及成因进行了研究,对沈阳市案件增长现象中存在的内部和外部问题进行了全面的剖析,并针对问题提出具体对策。

一、诉讼案件增长情况及成因分析

1.系列案件增长迅速,与民事增量最大案件类型重合

2008至2012年,沈阳市两级法院共受理各类案件674381件,审结662889件,比上一个五年分别增加211493件和208172件,增幅分别达到45.7%和45.8%,均为历史最高水平。通过分析相关数据,我们发现沈阳地区诉讼案件增长有以下三方面特点:一是民事案件增速最快,增量最大,增长类型相对集中在劳动争议类案件和房地产类案件上。二是同一主体作为原告或被告涉诉的系列案件日益增多,占一审民事收案总数比例不断提高。在某些基层法院,2012年系列案件的收案数甚至占到了民事收案总数的50%。即使是在以二审为主的市中院,2012年共受理系列案件2088件,比照2008年的1055件,系列案件数增加了1033件,增幅达97.9%。三是系列案件类型与民事案件中主要增长类型相互重合。比照2008年,2012年民事一审收案增加的27231件案件中67.1%的案件集中在以下三类案件上:劳动争议、房地产开发经营合同纠纷、服务合同。而构成系列案件的主要类型包括:劳务合同纠纷和劳动争议类案件、房地产类案件、物业管理纠纷类案件(属于服务合同类案件)。(见表一、表二)。

2.诉讼案件快速增长的主要原因分析

一是法律法规的完善与诉讼门槛的降低给更多的社会矛盾纠纷提供了通过司法程序解决的渠道。随着我国政治体制改革的不断深化,中国特色社会主义法律体系基本形成。法制的完善和利益的调整必然导致纠纷的增长。二是沈阳经济社会和工业水平的发展增加了纠纷发生几率。沈阳经济区在辽宁占有重要地位,区域面积占全省50.8%,人口占全省55.6%,城市化率达到65%,是全国城市化水平最高的地区之一。随着老工业基地振兴进程的推进,沈阳城镇化步伐不断加快,由此产生的大量拆迁、房地产经营开发合同纠纷以及后续物业服务合同纠纷、劳务合同纠纷和劳动争议等案件激增。三是沈阳市非诉讼纠纷解决机制应用率低,仲裁与人民调解等非诉讼纠纷解决机制的解纷功能弱化。2008至2012年,沈阳市两级法院的收案数连年增加,而仲裁和人民调解方式解决案件数量不但没有增加,反而呈现显著下降态势。诉讼救济由最后一道权利屏障成为纠纷解决的主要渠道和前沿防线。

二、存在的问题及思考

1.系列案件总量大、审理难度大、现有审判机制无法满足需要。五年来,同一主体作为原告或被告涉诉的系列案件日益增多,根据沈阳市各城区的经济发展情况不同,系列案件的类型也呈现出多样化的情形,有的城区系列案件以房地产买卖合同类纠纷为主,有的城区以劳务纠纷为主,有的城区以金融借贷类案件为主,有的城区以物业服务合同类纠纷为主。这些系列案件往往社会影响面较大,传导性强,解决不当易呈现集中爆发态势,针对该类案件作出的判决也往往具有更强的示范性。其中,劳动争议纠纷已成为沈阳市民事案件中增长幅度最快、涉及范围最广、影响程度最深、社会关注最多的案件类型之一。尽管沈阳市很多劳动争议多发地区已经率先在基层法院建立了劳动争议审判合议庭,但由于编制所限、人员不足,现行的劳动争议审判模式、机制等越来越不能适应新形势的发展,越来越不能满足广大人民群众的需求。

2.二审改判率下降、发回重审率逐年提高、未实结的执行终结等内生案件大量存在,在一定程度上浪费了审判资源。五年来,在一审上诉率没有太大变化的情况下,二审案件的发回率逐年缓慢上升,而改判率在逐年下降。在市中院审结的省高院指令再审案件中,近两年发回重审的案件比率也维持在30%左右。五年来,执行案件结案率与实结率之差一直在高位运行,这一差数的存在主要由于大量以终结程序结案的未实结执行案件,一个案件不能实结,就意味着同一案件以后还要再次执行。二审发回、再审发回以及执行终结程序不规范带来的内生案件的不断增长也是导致沈阳市法院收案增加的原因之一。我们分析认为,二审和再审案件发回率提高、改判率降低主要有以下两方面原因:一是基于结案率的压力,由于改判(尤其是全部改判)的程序比较繁琐,二审法官更倾向于简便的发回重审;二是基于信访压力,二审和再审法官对法律适用错误的也往往归咎于事实问题,一律以程序违法发回重审,这些发回重审的案件既是增加收案数量的一个因素,也成为了更多内生案件的源头。一些执行案件财产查扣难度较大,短期内难于执结,为了不影响结案数量,执行法官往往采用执行终结程序处理,这种做法直接导致了未实结执行终结案件大量存在。另外,最高人民法院考评指标中关于实际执行率的定义不尽合理,对执行终结程序无法做到有效制约,这也是导致执行终结案件数量居高不下的一项重要因素。

3.法院与行政机关、公安检察机关缺乏联动,导致很多社会矛盾纠纷的解决面临被动局面。例如,在刑事审判工作中,虽然辽宁省公检法三机关已经联合启动了轻微刑事案件和解联动办法,但由于各部门实际工作中落实不到位,影响干警促进和解工作的积极性,导致很多本来可以化解在立案侦查阶段的轻微刑事案件错失和解时机,耗费了更多的司法成本。又如,在民事和行政审判工作中,目前房地产市场乱象频出,开发商在审批手续未完备的情况下开建、五证不全开始卖房、房产开发之前和之后周边设施规划发生较大变化等情况时有发生,由此带来一系列涉及房屋拆迁和房地产开发的违法和违约问题。由于房地产开发与地方经济发展指标息息相关,此类案件常常涉及到方方面面的利益,因此引发的直接和间接纠纷较多,单靠法院在发生矛盾后进行事后司法救济往往效果不佳。联动机制的缺乏使得大量矛盾纠纷涌向法院,增加了法院收案压力,同时也延误了矛盾化解的时机,不利于矛盾纠纷的最终解决。

4.诉讼外纠纷解决机制没能发挥其应有的作用,社会矛盾纠纷难于通过司法程序以外其他途径化解,直接影响和谐社会构建。近年来,增长较快的劳动争议案件和大量存在的交通事故案件均具有较为完整的诉讼外纠纷解决机制。例如公安交警部门的调解机制和劳动争议仲裁的前置程序。但是,由于新的道路交通安全法取消了公安交警部门强制调解的前置程序,公安交警部门也无调解解决交通肇事案件的积极性,大量该类案件未能在交警部门达成调解,遂只能进入司法程序。在劳动争议案件中,劳动仲裁机构往往也通过不予受理等方式将案件直接推向法院,就其已经受理的案件也未起到最终解决纠纷的作用,案件最终仍是流向了法院。由于现有的诉讼外纠纷解决机制没能充分发挥解决纠纷、分流案件的作用,使得大量案件涌向法院。

三、对策和建议

1.创新审判方式,推行劳资纠纷协同化解处理机制,积极化解系列案件纠纷。一是针对系列案件实行“试判”。在上级法院的指导下,针对个别典型案例先行判决,考察其社会效果和法律效果,并将效果好的判决在法院内部予以公布并对社会公开,对该类案件和纠纷的解决起到良好的示范和指引作用。二是推行“法官回访、行业校正”制度,对于房地产、劳动争议等系列案件频发的行业进行原因分析,与行业协会、主管部门取得联系,通过法官授课、司法建议等方式,对行业内普遍存在的不规范行为进行校正,将系列案件化解于源头。三是试行立案会商机制,根据案件需要及时召开立案、审判、执行部门审判长联席会议,对于劳动争议等民生类系列案件实行“优先调解、优先审理、优先执行”,最大限度化解民生矛盾。四是建议尝试建立劳资纠纷协同化解处理机制。劳动争议实际上是一种社会权益纠纷,国际通行做法是通过导入体现“三方原则”的机制来平衡劳动争议双方当事人间的利益冲突。以劳资纠纷诉前调解平台为依托,法院以组织者的身份协调工人代表、雇主代表、政府代表,协同化解此类矛盾,以更好地实现案结事了,促进社会和谐。

2.严格把握发回标准,提高二审和再审案件质量,谨慎适用执行终结程序,减少内生案件。首先,启动再审程序要严格把关,严格依照法律规定的条件谨慎论证,绝不能为了缓解信访压力轻易启动再审程序。其次,严格把握发回重审的标准,对于二审案件和启动再审程序的案件,绝不允许简单地以事实不清发回。第三,取消民事发回重审案件内部函制度,发回重审裁定中必须充分论证发回理由,减少发回重审的随意性。另外,建议将实际执行率的考评指标定义修改为执行实结案件数与执行受理案件数之比,最大程度限制执行终结案件的增长,对于必须终结的案件也要慎重审查、严格把关,必须由执行局长审批,绝不能为了片面追求执结率轻易适用。从审判执行的各个方面着手提高案件质量,减少内生案件数量。

3.在党委政府大力支持和监督下,以司法建议为连接点,构建法院与政府和其他司法机关的长效联动机制。首先,法院应当正确把握司法建议的内容和对象,提高司法建议的针对性和实效性。例如,可以针对房地产征收拆迁工作向相关职能部门提出司法建议、宣传典型案例,减少拆迁案件诉至法院几率。第二,建议扩充司法建议的参与主体,探索与人大代表、政协委员以及人民陪审员、专业人士相结合的方式,借助其自身优势,更有效地解决问题。第三,建议建立司法建议反馈督促机制。例如,对公安专项整治行动中立案标准的确定和轻微刑事案件和解制度落实这类重要的、社会影响大的司法建议,可同时报送党委、政府和同级人大,并建议人大进行专题审议。以司法建议的方式,畅通法院和党委政府和其他司法机关之间的审判信息沟通渠道,争取党政支持,使得司法建议工作从单纯发现问题和矫正个案问题向促进社会管理创新转变,多措并举推动社会整体纠纷化解。

4.鼓励并规范替代性纠纷解决机制的利用,充分发挥多元化纠纷解决机制化解社会矛盾的作用。一是充分利用替代性纠纷解决途径。法院应当与公安交警部门、保险公司、劳动仲裁部门建立常态化沟通机制,充分发挥其在替代性纠纷解决机制中的职能作用,实现交通事故类纠纷和劳动争议类纠纷的尽早尽快化解,避免简单事件浪费司法资源,减少法院工作压力。二是可以探索立案阶段多元化纠纷解决机制。例如,利用基层法院与人力资源和社会保障部门、工会、公安交通等部门联合建立起的各种调解组织,大力开展各种诉前调解,努力将纠纷化解于诉前。三是尝试建设沈阳司法协理网点,依托人缘、地缘优势,科学选聘司法协理员,协助法院履行立案、送达、审理、调解、执行、息访、开展法制宣传等职责,通过多元纠纷化解减轻法院收案压力。

(课题组成员:周维远 张延丹 王 曦 刘东辉 夏婷婷 孙晓芳)

·沈阳法院为群众提供便利的司法服务

·沈阳法院开展清理积案专项活动

·辽宁沈阳法院两年审结醉驾案312起

·辽宁沈阳法院开展“执行年”活动纪实

·沈阳法院开展长期未结案件专项清理活动