江苏淮安:夯实基础优化环境 提高司法公信力

夯实基础优化环境 切实提高司法公信力

——江苏省淮安市中院关于人民法院司法公信力的调研报告

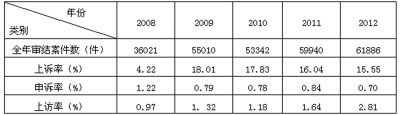

表一:近五年淮安全市案件上诉、申诉、信访情况表。

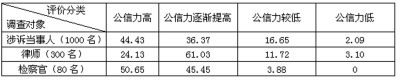

表二:司法公信力现状统计表(%)。

司法是否具备高度的公信力,将直接影响民众对法律的信仰和法治的进程。司法公信力是司法的内在说服力,涉及司法的每个环节,并与司法的外部环境紧密相关。如何提高司法公信力已经成为人民法院亟待解决的重大理论和实践问题。据此,江苏省淮安市中级人民法院采取走访座谈、问卷调查等方式对全市法院司法公信力现状进行调研,深度挖掘影响司法公信力的内外部原因,并从加强法院自身建设和优化外部环境两个方面提出具体对策。

一、基本现状:内部评价与社会认同差异较大

近年来,淮安市两级法院审理的案件中,接近97%的案件通过一、二审程序有效化解,见表一。但公众对法院工作和司法公信力的整体评价却不高,仅有44.43%的受访当事人和24.13%的受访律师认为司法公信力高,见表二。民众对司法不认可主要体现在以下三个方面:

(一)部分群众对司法裁判不认可。一是对司法裁判不信服。2008年,我市案件上诉率和申诉率之和仅为5.44%,但从2009年开始,仅案件上诉率一项,每年均超出15%。二是对司法裁判拒不执行。有超过三成的受访者认为法院生效判决无法获得及时有效执行。

(二)部分群众对人民法官不信任。一是案件请托现象大量存在。司法实践中,“案件一进门,两边都找人”的现象仍然存在,接近半数的涉诉当事人担心诉讼相对方请托案件。二是部分群众对法官不问缘由的不信任。

(三)部分群众对人民法院不信任。主要表现为部分民众“信访不信法”。 2011年、2012年信访案件分别占当年审结案件数的1.64%、2.81%,且从外部转入法院系统的信访案件有增长之势,从2011年的25.90%增长到2012年的30.86%。

二、司法社会认同较低原因分析

(一)司法主体行为失范导致司法获得民众认可的基础缺乏

1.少数法官法律思维缺乏。少数法官常常不是根据法律在思维,更多时候是道德品质的道德评价、经济发展的经济分析或者社会稳定的政治考量。

2.少数法官司法行为不规范。一是少数法官出于不正当考虑,该立案的不予立案,不该立案的反而立案。二是普通程序审理的案件,承办法官独自开庭,合议庭合而不议,人民陪审员陪而不审的情形时有发生。三是少数法官用“合法”借口拖延案件审理时间。

3.少数法官工作作风不过硬。一是极少数法官存在“官本位”思想,“冷、硬、横、推、拖”的情形时有发生。有2.09%的受访涉诉当事人和1.72%的受访律师反映在立案过程中受到司法人员的刻意刁难。二是吃喝之风禁而不绝,司法腐败仍然突出。有超过一成的涉诉当事人、律师甚至是检察官反映法官在司法过程中存在徇私枉法的行为。

4.司法便民利民不到位。近八成的受访者认为我市法院诉讼服务设施齐全,使用方便,诉讼信息能及时获得,但是仍有近两成的受访当事人对我市法院提供的诉讼服务不满意,司法便民利民工作仍需加强。

(二)司法能力欠缺导致司法获取民众信任的动力不足

1.司法技术能力不足。少数法官庭审驾驭能力不足,庭审混乱、庭审节奏控制失当;个别法官判断推理能力欠缺,导致判决结论与客观真实南辕北辙;个别法官适用法律能力不足,认识和把握法律精神的能力欠缺;部分法官文书写作能力不足,判决书往往只对判决结果进行交代,判决理由却不清不楚。

2.群众工作能力不足。少数法官群众观念缺乏,不能站在群众的立场说话办事,不能准确把握社会心态和群众心理的发展变化,不了解群众的司法需求,不善于把法律意见与群众意见统一起来,缺乏用群众乐于接受和能够理解的方式传达司法对纠纷的理解和裁断的能力。

3.服务大局能力不足。少数法官对经济社会中出现的新情况、新问题缺乏把握,不能对案件里隐藏的风险有效预判,不能做出准确的价值衡量,易于出现机械司法、孤立办案的问题。

(三)司法环境不良导致司法获得民众信任的条件缺失

1.传统观念制约民众对司法的理解和认同。淮安下辖九个县区,九个县区只有两个区全部是城市经济,其余七个县区均包含农业经济,农业社会传统对淮安的影响巨大。“当天灾人祸出现时,普通人习惯于将问题道德化,简单的用好人、坏人的观点来看待问题,并要求法律作出回应”,而法院往往无法从道德上进行有效回应。

2.民意和媒体的非理性监督加剧司法与法律的背离。从淮安本地网站“淮水安澜”众多的网友发帖和跟帖分析,网友针对法院、法官或者法院裁判的言论少见理性分析。缺乏理性的民意再经由事实上缺少法律规制的媒体渲染、煽动,往往能形成强大的舆论压力,让司法屈从于舆论,加剧司法判决与法律之间的背离。

3.少数律师的不当言行加深民众对司法的误解。部分律师,对当事人曲意迎合,在败诉当事人对法院判决心存不满时,鼓动当事人采取闹事、上访等方式故意将矛盾激化。有些律师为招揽业务,公然声称其与法院院长、庭长、法官关系密切,承诺包打赢官司。有些律师假借打点法官名义,向当事人索要钱财,贬损司法形象。

(四)司法短板久未补齐导致司法获得民众认可的难度加剧

1.“执行难”仍然困扰法院。目前执行工作中,被执行人难找现象仍然存在,被执行财产难寻的局面仍未好转、被执行财产难动的情况仍然普遍;协助执行人仍然难寻;特殊主体仍然难碰,执行人员未穷尽执行手段和基于法外原因怠于执行的情形仍然存在。

2.“案多人少”矛盾仍然突出。从2008年到2012年,淮安市两级法院审结案件数增加了25865件,增幅为71.81%。而目前淮安市有法官职称人数为610人,除去不直接参与办案两级法院综合部门人员和法院领导人,实际办案人数约为500人,案多人少矛盾突出,影响司法的整体质量。

3.个案不公正的社会放大效应不容忽视。个案不公正的情形仍然存在,当作为社会正义最后一道防线的司法无法对个体实施有效救济时,会导致其对司法甚至国家的失望,而个体的失望和愤怒会扩大并且泛滥,最终引起全体民众的恐慌和怨愤。

三、对策建议:“内外兼修”全面加强司法公信力建设

(一)以个案的公正重构司法公信

1.要严格依法办案。法院应坚持依法独立行使审判权的原则,以事实为根据,以法律为准绳,严把案件事实关、证据关、程序关和法律适用关,实体公正与程序公正并重,努力使每一起案件都经得起法律的检验、人民的评说。

2.要加强审判管理。一是紧扣审判质量抓管理。定期开展案件质量评查并加强评查结果的运用。二是紧贴司法效率抓管理。以流程管理为抓手,以科技平台为支持,利用我市法院自主研发的监察监控系统,对全市法院司法行为实施监控。三是紧抓办案过程抓管理。保障当事人的知情权,做到依法告知、及时告知、如实告知、全面告知。加强法官释明和诉讼引导,完善释明主体、程序、范围和责任。完善案件事实发现机制,合理平衡当事人的举证能力。

3.要规范执法尺度。在总结量刑规范化工作的经验的基础上,进一步完善量刑规范化工作。加强典型案例发布工作,高、中级法院可结合各省市的实际情况建立适合本地区的典型案例发布制度,以典型案例统一裁判尺度。加强类案指导工作。高、中级法院可在广泛调查研究的基础上,发布类案处理的指导意见,避免同案不同判现象的发生。

(二)以过硬的司法作风打造司法自信

1.要加强司法形象监督管理。强化审判作风监督管理,针对人民群众反映的审判作风问题,反映属实的,限期整改。充分发挥监察监控系统的作用,加强对庭审现场、窗口部门的监督。在具体工作中做到四要:接收材料要规范;庭审态度要亲和;表述意见要审慎;观点立场要居中。

2.要加强诉讼服务体系化建设。坚持网上、网下服务同步推进,加强网上法院建设,满足网络时代网民的需求。加强视频远程审理,在总结刑事案件远程开庭提讯经验的基础上,进一步向民事行政案件拓展。加大巡回审判力度,尽可能地走出法院、走出法庭,到案发地、到当事人所在地立案、开庭。目前,我市正在打造以中院为引领,各基层法院诉讼服务中心、人民法庭诉讼服务站为纽带,以乡镇街道、大型社区设立的诉讼服务站“网格”为核心的“网格化”诉讼服务体系。

3.要加强司法能力建设。一是以激励机制促进业务理论学习。围绕淮安法院“122英才”计划,鼓励干警参加各种高层次的学历教育。二是搭建平台丰富学习方式。坚持举办“青年法官论坛”、“法苑大讲堂”等活动,锻炼法官能力,拓宽干警视野。三是以岗位练兵增加技能。深入开展“三比三看”、“法官五项技能大比武”、司法辅助人员“四竞赛四评比”等活动,让干警通过亲身体验,提升司法技能。

4.要加强廉洁司法建设。完善权力监督制约机制,以规范和制约司法权行使为核心,全面构建廉政风险防控体系。加强案件查处工作,以“零容忍”的态度,加大查办违纪违法案件力度。加强法官职业道德修养和职业道德教育,引导法官内外兼修,廉洁自律。

(三)以优化的环境重建司法共信

1.要进一步完善人民法院与人民群众的良性互动机制,提高司法回应社情民意的能力。畅通互动渠道。多层次、多渠道、多方面地开展法院与人民群众的互动。完善民意吸纳机制。建立健全民意甄别机制和健全民意转化机制。探索建立公序良俗的裁判援引机制,在不违背法律精神的前提下,在裁判中积极引入良好的民俗习惯。大力完善人民陪审制度,实行陪审员随机参审制度,依法保障陪审员依法独立行使审判权。善待作为法律职业共同体一分子的律师,增进互信。

2.要进一步完善司法公开制度,提高司法工作的透明度。着力加大程序公开力度,提高立案、庭审、执行、听证等各个环节的透明度;加大实体公开力度,全面落实证据公开、裁判结果和依据公开等制度;加大审务公开力度,拓展审务公开范围,健全案件信息查询系统。尤其要加大裁判文书网上公开力度,通过公开切实解决裁判文书长期存在的问题。

3.要进一步完善司法联动机制,努力形成破解司法难题的合力。建立健全执行联动制度,加强与有关部门的协助与合作,整合社会各方面力量,多措并举,切实解决“执行难”。建立健全劳动争议、交通事故、婚姻家庭、农民工追讨工资等涉民生案件的联动联调机制建设,联合工会、人社、公安、妇联、住建等部门共同化解,切实做到涉民生案件化解在早、化解在小。完善行政案件诉前协调机制,与政府法制部门对尚未起诉到法院的行政争议,主动对接,联动调处。

(课题组成员:钱 斌 潘昌锋 杨 周 朱 丽)

·江苏扬州中院坚持群众路线有“法宝”

·江苏丹阳市司法局为生态文明建设保驾护航

·江苏厅机关民警与法学专家交流培养法治思维

·江苏常州:文化兴院三部曲 司法为民谱新篇

·江苏政法委书记实地检查亚青会安保工作

·江苏常州:启用数字化视讯综合应用平台

·江苏常州:启用数字化视讯综合应用平台

·[视频]江苏:"送清凉送安全送法律"活动启动

·江苏海门巡防岗亭:亲情式防范+体贴式服务

·江苏金湖执行联动携手打造清积合力

·江苏政法委机关召开教育实践活动领导小组会