山东青岛:充分发挥审判职能 预防未成年人犯罪

充分发挥审判职能 预防未成年人犯罪

——山东省青岛市中院关于未成年人刑事犯罪的调研报告

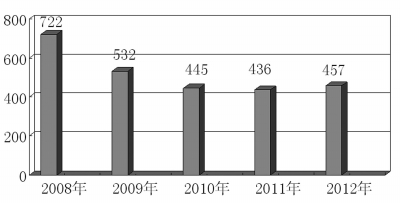

图一:2008年以来全市法院判决生效未成年犯罪人情况

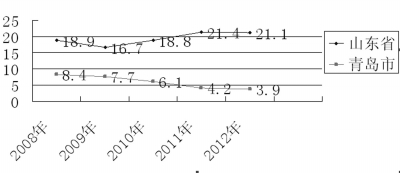

图二:2008年以来全市法院判决生效未成年犯罪人占同期犯罪总人数的比例

图三:未成年人犯罪主要类型

只有赢得青少年,才能赢得未来。如何减少和预防未成年人犯罪,是维护社会和谐稳定,为经济、政治、文化等各方面科学发展创造良好环境必须要解决的重要课题。近年来,虽然国家和社会为减少和预防未成年人犯罪做了很多努力,但犯罪人数仍在高位徘徊,预防和减少未成年人犯罪的任务仍然十分艰巨。据此,青岛中院组成课题组对近五年来审理未成年人犯罪案件情况进行调研,分析了未成年人犯罪的主要原因,并从社会和法院两个层面对未成年人犯罪进行预防和综合治理提出了对策建议。

一、未成年人犯罪的基本情况

五年以来,青岛两级法院共判决未成年被告人1851案2592人,其中男性2122人、女性470人。主要特点是:

(一)案件数量在山东省居首位,但是判决人数呈下降趋势。2008年判决513案722人,2009年判决406案532人,2010判决319案445人,2011年判决309案436人,2012年判决305案457人,分别占山东省判决未成年被告人的18.9%、16.7%、18.8%、21.4%、21.1%,均列全省第一位。(见图一)但在青岛法院一审判处被告人数不断攀升的前提下,分别占同期刑事判决人数的8.4%、7.7%、6.1%、4.2%、3.9%,呈明显下降趋势,表明预防未成年人犯罪工作趋好。(见图二)

(二)从未成年被告人年龄看,犯罪主体低龄化势头趋减。未成年人犯罪低龄化问题曾比较突出,但这一现象从2009年开始有了较大转变。2008年判处犯罪时年龄已满14周岁不满16周岁116人,2009年判处73人,2010年判处70人,2011年判处55人,2012年判处68人,分别占同期未成年犯罪人数的16.1%、13.7%、15.7%、12.6%、14.9%,呈现下降趋势。

(三)就未成年被告人身份看,农村籍、已满16周岁、无业人员居多。在判决的未成年被告人中,农村籍有1895人,占73.1%,城镇籍有696人,占26.9%。青岛籍1430人,占55.2%,山东省内籍674人,占26.1%,外省籍488人,占18.7%,非青岛籍占到一半左右。其中犯罪时年龄已满14周岁不满16周岁423人,已满16周岁不满18周岁2169人。犯罪时无业1029人,打工人员760人,在校生548人。

(四)从涉案罪名看,涉财犯罪、暴力犯罪比较集中。抢劫犯罪957人,占36.9%,盗窃犯罪631人,占24.3%,寻衅滋事犯罪451人,占17.4%,故意伤害犯罪329人,占12.7%,强奸、涉毒犯罪等占8.7%。(见图三)其中,涉财犯罪占了6成,暴力犯罪则达到7成;共同犯罪1469人,占56.7%。涉财犯罪2008年至2012年分别为529人、351人、237人、221人、260人,分别占未成年被告人数的73.3%、65.9%、53.4%、50.7%、56.8%,总体上呈下降趋势,但暴力犯罪所占比例逐年增长。

(五)从量刑情况看,量刑轻缓趋势比较明显。判处五年以上有期徒刑等重刑233人,占8.89%,不满五年有期徒刑判实刑847人,缓刑1084人管制42人,拘役216人,免刑109人,单处罚金90人。缓刑率达到41.8%,非监禁刑率达51.2%。与青岛市全部刑事犯罪相比,重刑率要低9个百分点,非监禁刑率要高10个百分点。以上重刑主要用在罪行严重的犯罪分子或共同犯罪的主犯、首犯身上,而对于宣告刑在三年以下有期徒刑的,非监禁刑达到80%以上,充分体现了宽严相济刑事政策。

二、未成年人犯罪的主要原因

(一)文化程度不高,法律意识淡薄。从文化程度看,文盲和初中以下文化程度共计2128人,占82.1%。中途辍学的有442人,其中成为“游荡少年”的244人,占无业未成年罪犯的23.7%。未成年被告人文化程度低,法律知识贫乏,在是非曲直面前界限不清,随波逐流,违法犯罪。如有的不知接触毒品是犯罪行为,出于好奇心理相互“请客”,吸食毒品。

(二)心智不成熟,自律能力差。未成年人心智不成熟,经常被情绪左右,自律能力差,不能抵御眼前的诱惑。从犯罪动机看,主要是出于哥们义气、争强好胜、寻衅报复,真正因为缺吃少穿、生活所迫而违法犯罪的很少,体现出侥幸、无所谓、叛逆的心理。从犯罪事实看,只实施或者参与一起犯罪的有1569人,占60.6%,参与共同犯罪有1469人,判决认定从犯694人,占了47.2%。

(三)沉迷网络世界,成为犯罪的直接诱因。以2012年审理的案件为例,37.6%的人有过吃住在网吧的经历,12.7%的人承认在网吧与社会人员交友,45.6%的人经常到网吧上网聊天、打游戏。为了筹集上网费用而抢劫、盗窃犯罪有44人,通过网上纠集犯罪同伙有11人,在网吧及周边区域盗窃、寻衅滋事、故意伤害的有37人。

(四)家庭功能缺失,缺少关爱呵护。从未成年被告人的家庭看,父母双亡的孤儿有8人,父(母)一方亡故的有79人,父(母)一方长期患病卧床的有126人,父母离异的有195人,父(母)一方长期在外打工成为留守少年儿童的有620人,以上合计达1028人,占39.6%。家庭功能缺失,孩子缺少父母的关爱、呵护,不仅情感受到创伤、心理得不到安慰,还会对社会抱有敌视、抱怨情绪,很容易引发违法犯罪。

(五)缺乏教育监管,流动少年儿童作案情况突出。从未成年被告人的户籍看,随同父母异地迁居青岛的流动少年儿童有978人,属于青岛籍但是跨区市迁居的有340人,以上两项流动少年儿童达到1318人,占50.9%,其中李沧、城阳、黄岛等城乡结合部地区流动少年儿童犯罪已占70%以上。

三、预防未成年人犯罪的措施和建议

(一)社会层面

1.切实加强网吧管理,自觉把未成年人“拒之门外”。加强网吧管理,处罚不是目的,关键在于促使网吧经营者能够从内心深处自觉、自愿遵章守纪,把未成年人“拒之门外”。建议以学校周边、住宅小区、城乡结合部为重点,以课余时间、8小时以外、节假日为主,加大执法力度,一旦发现接纳未成年人进入网吧,必须从严处理,该吊销执照的一定要吊销执照,使网吧经营者感受到切肤之痛,使“未成年人禁止入内”不再成为摆设。

2.切实保障流动人口子女入学,使流动少年儿童学有所教。流动少年儿童的教育问题,是具有挑战性的重大社会问题,也是预防违法犯罪的基础性问题。每一个未成年人犯罪,都影响到一个家庭的美满幸福和社会长治久安,在城市发展中应充分展现开放、包容的城市情怀,对外来人员和本地人员在教育方面一视同仁,保证符合入学条件的流动少年儿童与本地学生平等接受义务教育,能够就近入学,减少家庭的负担;保证符合条件的困难家庭,可以申请各学习阶段的政府助学金,使政策制度帮扶的成果,能够惠及每一个流动家庭。

3.切实加强思想道德与法制宣传教育,进一步增强未成年人的道德素养和法律意识。在学校教育中应进一步突出思想道德和法制教育的内容,从“怎样做人”、“什么是犯罪”、“什么事情不能做”、“怎样预防犯罪”等最基本的道德法律知识入手,加大课堂教育的力度;应进一步丰富教育手段,通过道德法制讲座、校园广播、发放宣传材料、组织文艺演出、举办模拟法庭等多种方式,使道德法律知识通俗易懂,便于学生接受;应进一步加大法律宣传的力度,使学生们不断增强遵纪守法、依法保护自己的意识。

4.整合社会力量,共同加强对未成年人父母、家庭的教育引导。家庭是预防青少年犯罪的基石,是传播和学习基本社会道德规范的重要场所。家长是孩子的第一老师,父母的价值追求、个性爱好、荣辱观念、法律意识、教育方式,对孩子的健康成长会产生十分重要和深远的影响。应进一步加强家庭教育的引导工作,在社区或学校开设“父母讲堂”,经常对家长进行家庭育儿教育、道德和法制教育、心理教育等,让家长学习和掌握符合孩子心理特点的教育方法;进一步开展形式多样的社会公益活动,动员教育专家、法律专家、心理专家进社区、进家庭,尤其要加强对困难弱势家庭、功能残缺家庭、重点人群家庭的帮扶。

(二)法院工作层面

五年以来,以青岛中院被确定为全国第一批独立建制少年审判庭试点法院为契机,青岛法院统一思想认识,完善组织机构,理顺工作关系,在少年审判工作中探索实施了为未委托辩护人的未成年犯罪嫌疑人指定辩护、在判决书后附《法官诫勉语》或《法官寄语》、“百名失足青少年跟踪帮教”活动、与有关部门联合为未成年犯解决复学升学问题、试点探索的未成年人犯罪前科封存制度等创新举措,社会调查、“圆桌”审判、社区矫正等多项工作都取得了一定的成效。下一步,要重点抓好以下工作:

1.进一步指导基层法院在少年审判中引入心理干预机制。即墨法院2010年建立“心灵港湾”以来,将心理辅导引入人格调查与判后矫正,使人格调查制度和判后帮教工作进一步丰富和完善,目前已干预18例,取得积极效果。2012年6月1日,青岛市委副书记王伟作出批示,给予充分肯定,要求在全市推广,青岛中院制定了《全市法院少年审判案件心理干预工作办法(试行)》,已在全市法院推广。

2.积极拓展未成年人司法保护的途径。要加强和关工委的协调配合,充分发挥“五老”人员的积极作用,配合人民法院做好教育、感化、挽救工作。青岛中院已经聘请市关工委“五老”人员担任判前社会调查员、庭审教育感化员、庭后跟踪帮教员,试行半年以来效果良好。

3.依托爱心帮教基地,搞好判后跟踪帮教。目前,青岛中院和基层法院都已经建立起爱心帮教基地。要以帮教基地为依托,坚持开展“百名失足青少年跟踪帮教”活动,每名少年法庭法官,每年要跟踪帮教2至3人。要进一步加强帮教基地的体系化建设,对于判处非监禁刑的未成年被告人,如果不符合升学、就业条件的,纳入爱心帮教基地,使其“有工作干、有地方住、有工资拿、有人员管”,能够在基地内接受心理干预和教育矫正,预防重新违法犯罪,并尽快回归社会。

4.坚持送法进校园,加大普法宣传力度。要通过开设法制讲座、参与互动教学、印制法制教育材料、组织法庭开放日等多种形式,对学生进行法制宣传教育。要结合审理案件,总结校园侵权案件发案的特点和规律,加强与教育行政部门、学校的协调配合,共同探讨预防减少校园侵权和犯罪的方法措施。

5.加强与相关职能部门的联动配合,形成工作合力。要充分体现少年司法联动性司法、参与性司法、保护性司法的特性,进一步强化以党委领导、政府支持、公、检、法、司各部门各司其职,教育、共青团、妇联、关工委和学校、家长等社会力量积极参与的少年司法工作格局。要及时提出司法建议,堵塞诱发未成年人违法犯罪的管理漏洞。要积极参与净化校园周边环境、“扫黄打非”、重点人群管理等综合治理活动。目前,市中院已经联合市公安局、市检察院联合制定了《关于在未成年人刑事案件中严格限制适用拘留、逮捕措施的实施意见》,加强对未成年人特殊、优先保护,防止不必要的羁押带来交叉感染,影响回归社会。

(课题组成员:秦瑞基 田孝民 刘 伟 马 新 张 坚 陶建云)