“待用快餐”是陕西公安厅副厅长陈里发起的一项微公益活动,主旨是希望前去快餐店就餐的人提前买下一两份快餐寄存在店,以便提供给其他有需要的人。一个简单的行为,一次不贵的付出,一份可期的爱心,这种新颖的“微公益”方式获得了众多响应和支持。而“待用快餐”成为民间慈善的一个缩影——诸如“餐厅可信吗?享用者的自觉性可信吗?”的疑问不时出现。如何打消这些质疑,让民间更好地参与慈善事业发展,不仅仅需要公民慈善理念的提高,更需要制度的完善。

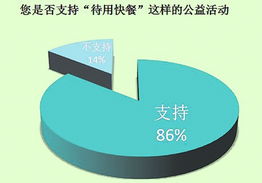

4月12日,陕西省公安厅副厅长陈里在其微博上发起“待用快餐”活动,迅速得到了众多网友的响应和支持,其新华微博粉丝数也在短短4日内增加了3万多人。4月16日14点,陈里副厅长做客新华微博微访谈,就最近正在热议的“待用快餐”公益项目,与网友进行了1小时的在线交流,访谈中一些网友对于“待用快餐”项目进行的方式和规则、项目中可能存在的漏洞和问题提出了很多疑问,陈里副厅长都一一耐心解答。另外,对于网友提出的一些建设性意见,陈里也表示会认真考虑和采纳。[详细]

因为爱心和同情,个人愿意额外支付力所能及的金钱,提前为低收入人群的生活必需品埋单,让“待用快餐”免费进入低保户和流浪者腹中。此种民间自发的爱心能起到救急的作用,有效弥补官方社会保障体系的不足。 但若功利地要求爱心最大化,必然会出现“僧多粥少”局面。若想让“待用快餐”发扬光大,必须政府部门、爱心人士、受助群体共同努力,在符合经济规律前提下让更多人均沾“待用”产品。唯有如此,“待用”才不至于中途夭折。[详细]

“待用快餐”概念源于欧洲的“待用咖啡”,客人多购买一杯咖啡,留给流浪汉等买不起的人饮用。一份“待用快餐”所需花费不过十几元、二十元钱,一般人都能承受得了,但是这种“微慈善”背后的社会意义,却不容低估。一方面,对城市流浪乞讨人员和经济困难群体来说,免费得到的一餐饭或数餐饭,不但是实实在在的帮助,而且也让他们感受到了来自社会的温暖与尊重。另一方面也在社会更大范围内传递着公益的力量、慈善的温暖,感召更多人投身社会公益和慈善活动。[详细]

“待用快餐”依然遭遇了一些水土不服。主要原因有:媒体对“待用快餐”的宣传力度不够,导致其知名度太低,所以即便我们身边有潜在的愿意享用“待用快餐”人,也不知道去哪里才能找到“待用快餐”;国人的“面子心理”在作祟,即便在自己生活陷入困顿的时候有接受“待用快餐”的必要,但碍于面子与自尊,也不愿意主动去享用“待用快餐”。真正需要的人往往不看报、不上网,不知道这个事情。[详细]

这种源于欧洲 “待用咖啡”模式的公益活动在中国是否会遭遇水土不服?免费的食物能否真正体现公益的初衷呢?“待用快餐”在我国处于起步阶段,其操作规则、监督机制等尚未出台, “待用快餐”能否长久坚持下去,或者在轰轰烈烈一段时间以后就淡出人们的视线,这些目前以及未来可能出现的问题引人关注。而且,这种 “支付性爱心”仅靠商家的参与与宣传显然不够,长时间以后,当人们的参与积极性降低了,如何持之以恒,也是值得思索的话题。[详细]

为穷人预付饭钱 但餐厅可信吗?享用者的自觉性可信吗?时下在民间兴起的各样“微公益”慈善活动,为“草根”搭建了力所能及的慈善活动的平台。民间的慈善活动还需要因势利导和规范制度化。比如“待用快餐”店最好能结成联盟,制定规范,互相监督。因为慈善不能仅靠良心,还需要规范化和透明化。商家应该保护受助者的权益。在这项活动的开展过程中保持真诚、公开、透明,让他们领取得更有尊严。[详细]

社会公德职业道德提高,“伪诚信”“伪道德”没有市场,“待用快餐”才会成为“香饽饽”。

只要倡导者、参与者坚持不懈努力推广,“待用快餐”终于成为人人知晓、人人欢迎的社会现象。

用‘待用快餐’这种方式传递爱和温暖,既有益于父母的言传身教,也有益于整个社会的健康发展。