2012年12月4日是我国第十二个法制宣传日,也是我国现行宪法颁布三十周年纪念日。作为我国的根本大法,现行宪法从诞生之日起,就以其最大的权威性和最高的法律效力,成为保持国家统一、民族团结、经济发展、社会进步和长治久安的法律基础,成为中国共产党团结带领全国各族人民建设中国特色社会主义的法制保障。八二宪法历经4度修改。从“允许土地流转”到“社会主义市场经济入宪”,从“依法治国”到“人权入宪”,每一次修改都体现了了最广大人民的根本利益不断得到实现,保证了人民的生活更加幸福、更有尊严。宪法奠定了国家的法律秩序基础,加强法制宣传,首要就是尊崇宪法权威,全面落实和保障公民的宪法性权利和自由,为依法治国奠定坚实的理论基础。

八二宪法30岁:八二宪法实施三十周年历经四次修改,见证中国法治变迁。第一次修改对私营经济地位作出明确规定;第二次修改进一步坚定了“改革开放”、发展“社会主义市场经济”的决心;第三次修改确定了“邓小平理论”的指导思想地位、依法治国的基本方略;第四次修改将“三个代表”重要思想、“尊重和保障人权”原则写入了宪法。宪法文本、宪法制度、宪法实施的发展成就,促进了中国特色社会主义法律体系不断完善、宪法精神广泛传播、权利观念生根发芽。[详细]

加强公民意识教育 推进法治国家建设:建设社会主义法治国家,不仅需要制定完备的法律制度,而且需要使这些法律制度为广大公民接受认同并遵循运用。公民意识是公民对自己在国家生活和社会生活中的主体地位和法定权利义务的认知、情感、态度和行为的统一,加强公民意识教育能为社会主义法治国家建设提供坚实的思想理念支撑。因此,加快推进社会主义法治国家建设,应大力加强包括权利义务、民主法治、道德文明意识教育在内的公民意识教育。[详细]

提高公民宪法意识是实现依法治国的必然选择:我国现行宪法颁布实施已经三十年了。可以说,现行宪法是我国社会主义法治建设过程中的一个里程碑。它在中国特色社会主义事业的发展过程中起到了重要的指导和规范作用。就目前而言,培育和提高我国公民的宪法意识,是建设社会主义法治国家面临的首要任务。因为宪法的实施不仅需要制度上的支撑,更需要宪法意识深入人心,在民众以及国家权力执掌者之中树立牢固的宪法意识。[详细]

构建宪法文化弘扬宪法精神:确立宪法的最高法律地位,标志着国家生活的法治化、制度化。30年来公民的宪法意识明显增强,国家机关依照宪法行使权力、接受监督的自觉性大大提高。宪法实施的过程也是法治建设不断深化的过程。宪法不仅仅是一个政治性文件,它既规范国家权力的合法运行,又保障公民基本权利,与公民生活紧密相关,宪法实施随着政治经济社会文化的发展而逐步深入,宪法所确定的原则和所规定的权利内容逐步走向具体化、程序化。[详细]

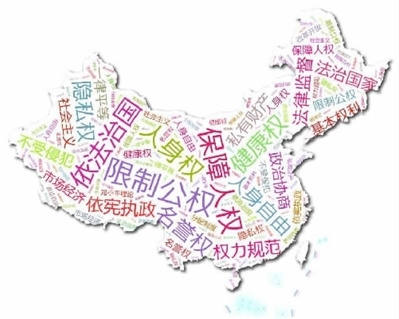

宪法走进公民生活:公民必须体会到宪法是自己的权利,否则,宪法就只是徒有其表,不具有任何意义和价值。种种迹象表明,公民的意见正在推动宪法实施,促进制度改善。1982年制宪及4次修宪“路线图”,主动脉流淌着“限制公权,保障人权”的基因。公民宪法意识日渐增强,越来越多的公民善用宪法维护合法权利,宪法文本已经走进公民的政治和社会生活。法治大潮,不可阻挡。让宪法精神被每个公民内化于心,外践于行,“法治小康”必然渐行渐近。[详细]

开展法制教育 培养提高公民法律意识:持之以恒的普法工作,使全体公民的宪法意识、法律意识和法律素质普遍提高,各级领导干部和执法人员依法决策、依法行政、依法办事的观念明显增强,全社会法治化管理水平不断提升。把法律交给亿万人民群众的法制宣传教育工作,产生的巨大社会效益日益显现。深入持久的普法活动,正在为全面推进依法治国奠定坚实的社会基础。有了这一坚实基础,全面推进依法治国的宏伟蓝图终将变为伟大现实。[详细]

十年普法成就回顾:十年前,一个重要决定出台:12月4日,我国现行宪法实施日,作为每年的全国法制宣传日。十年后,以宪法为核心的法律法规得到广泛宣传,全体公民的宪法观念和法治意识明显增强,自觉学法守法用法的社会氛围已然形成。 十年全民普法的辉煌历程,法治信念深入人心。全社会初步形成了从启蒙教育到全民法律素质的跨越、由注重依靠行政手段向注重依靠法律手段的跨越,进而从单一普法向全面推进依法治理实践的跨越。[详细]