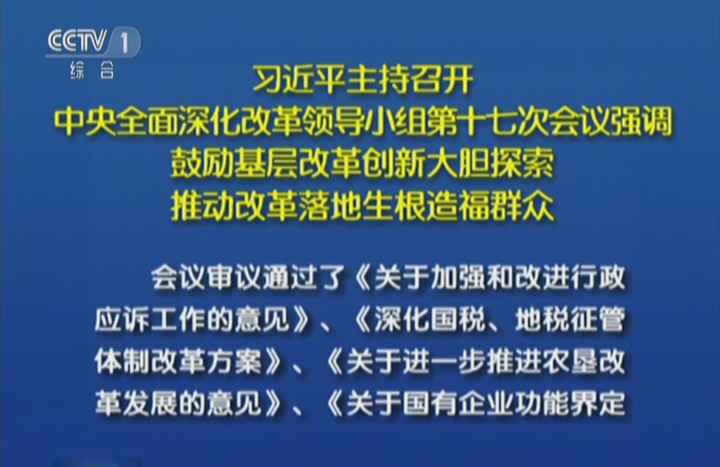

乌日嘎:服务边陲的口岸女警

编者按 在我国北部边陲,有这样一位女民警。她从警23年,自2007年8月二连浩特市公安局口岸签证办公室成立开始,就来到这里从事签证业务办理工作。她工作兢兢业业,对待别人温和、真诚,得到了领导和同志们的一致赞誉;在业务上刻苦钻研,虚心请教,赢得了申请人的一致好评。她就是内蒙古自治区二连浩特市公安局口岸签证办公室民警乌日嘎。

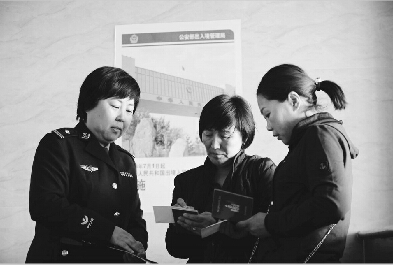

9月10日晚上9时许,一列挂着“北京-乌兰巴托-莫斯科”牌子的国际列车停靠在二连浩特火车站。边检站的工作人员正在车上核对出境旅客的身份。此时一位女民警在站台上注视着列车,并时不时与边检工作人员交流几句。她就是内蒙古自治区二连浩特市公安局口岸签证办公室民警。今晚是她值班,她正在询问这趟列车上是否有办理落地签证等相关业务的旅客。虽然工作性质决定了她每天都会接触许多前来办理签证业务的外籍公民,但是记者说明采访来意之后,乌日嘎腼腆地笑着说:“我没做什么,工作靠大家做。”

认真、细心、热情

二连浩特口岸签证业务自2007年8月16日正式开展以来,已经先后为40多个国家、年均2000余名申请人办理了落地签证。公路口岸和铁路口岸分别有两个办公场所,民警需要一周夜班、一周白班轮值上勤。几乎所有的民警都熟悉好几国语言,其中俄语、英语、蒙古语更加精通。

乌日嘎今年44岁,蒙古族,23年警龄。从办公室成立开始,她就来到这里从事签证业务办理工作。她兢兢业业工作,得到了领导和同事们的赞誉;她刻苦钻研业务,赢得了申请人的好评;她严于律己的作风,展示了中国警察的良好形象。

2010年4月25日下午,乌日嘎正在值班,二连浩特市公安局口岸签证大厅还有8名申请落地签证人员在排队等候办理签证手续,其中蒙古公民4人,德国公民2人,另外2人系俄罗斯公民。这时由于停电导致口岸签证系统的在线网络无法正常运行。乌日嘎立即向申请人解释,同时对造成的不便表示歉意。眼看接近闭关时间,其中几位申请人已按规定返回蒙古国扎门乌德口岸。然而另外2名俄罗斯籍公民索索拉夫娜和多布达诺夫娜却继续留在签证大厅迟迟不肯离去。她们表示愿意继续等待。6时闭关时,乌日嘎再次向上级部门汇报情况,得到的答复是网络仍不能正常运行。她主动要求继续在窗口岗位待命,同时积极与边检等部门沟通了情况。经过20多分钟等待,系统终于恢复,乌日嘎迅速为这2名俄罗斯籍公民办结了签证手续。据那天在场的民警回忆,那2名旅客用不流利的中国话对乌日嘎等民警说:“谢谢,你们真是好人!”

回忆起这件事时,乌日嘎笑着告诉记者:“如果按规定返回,她们会增加一些费用,比如吃饭、住宿还有交通等,而且浪费时间,我多等了20多分钟就把她们的问题解决了,这是一名警察应该做的。”

口岸签证办公室主任李腾介绍:“我们的民警每个星期要轮换一次。公路口岸的工作时间是早上8时到晚上6时,周末不休息;铁路口岸只有每周三白天能休息,晚上还要值夜班,周末也不休息。我们每周平均工作91个小时。”

李腾告诉记者:“我和乌日嘎合作了近9年,不管什么时候,只要她在单位,我就放心。我们签证办的工作,不管大小,只要交给她,她都会认认真真地完成。每天下班,她都会看看电源关了没,门锁好没,每一个细节她都会很细心地检查。这几年,她都是这样做的。”

与家人聚少离多

采访当晚,由于没有旅客办理落地签证,值班民警得以提前下班。由于有国际列车进站,大家提议一起去见识一下列车换轮。因为中国蒙古两国的铁轨轮距不一致,所以每次列车过口岸都需要更换车轮。这样的场景在内地并不多见,出于好奇,记者来到了与签证办只有一墙之隔的换轮库。

记者起初关注着列车换轮,随后才注意到另外一个细节。乌日嘎与一位铁路工人在一旁交谈。后来才得知,这位工人正是乌日嘎的丈夫,而且这次参观还是乌日嘎第一次亲眼目睹丈夫的工作场景。这意味着,国际列车每周过境,乌日嘎与她的丈夫,都需要离开家人,投入到工作岗位上;这意味着,虽然仅仅是一墙之隔,但是两人都专注于各自的岗位,却从来没有在工作期间见过面。

聊到家庭,乌日嘎有些愧疚,儿子今年14岁了。“儿子长这么大,丈夫照顾得更多,我和儿子之间有点生疏。丈夫在铁路工作也很忙,每周都有好几个夜晚没人在家陪孩子。我欠丈夫和儿子很多。不过,好在丈夫很理解我,儿子现在长大了,很乖,也很心疼我。”

二连浩特口岸是我国与蒙古国接壤的唯一铁路口岸,交通便利,是亚欧大陆的连接纽带。在口岸签证办公室,像乌日嘎这样的女民警并不少,一方面作为母亲、妻子、儿女要照顾好家庭,另一方面要认真工作、处理好业务。但就是这样一群普普通通的民警们,真情服务细致入微,爱岗敬业一丝不苟,在岗位上散发着自己的光和热。

2013年,签证办公室被内蒙古自治区公安厅评为“雷锋式”示范窗口;2015年,又获得锡林郭勒盟巾帼建功先进集体称号。(张 铮)