李庆协学生时代参加擒敌技术比赛获奖后与同学合影纪念。(图片来源:受访者供图)

“那是1977年,你们还年轻,不知道那段历史。”李庆协说道。

靠窗的大办公桌,除了电脑和文件就没有多余的物品,唯独书柜里的法律书籍以外的一些历史书籍、军事样品小摆件,透露出主人的硬汉属性。

整整四十年与检察结缘,广东省检察院一级高级检察官李庆协的回忆按钮一旦被按下,就难以停止。让人想起席慕蓉的一首诗:“有些心情,一如那远古的初民,绳结一个又一个的好好系起,这样,就可以独自在暗夜的洞穴里,反复触摸,回溯那些对我曾经非常重要的线索。”

1979,独一无二的检察专业

如果没有1977年恢复高考,村里种地的李庆协的人生也许就此拐向另一条路。

“恢复高考消息传来,我觉得要试试看。那时候也是很天真,没读过一本正经教科书的我,赤膊上阵,肯定没考上啊。”此后,他又先后参加了1978年和1979年高考。

他清晰地记得,1979年的第三次高考前父子谈心,父亲对李庆协说:“别考大学了,考中专吧!”“你把手里的锄头甩掉,你就成功了!”

“我就报考了广东省政法学校,我记得那一届一共招收了320个人,分为公安专业4个班、检察专业2个班、司法专业1个班,我被分配到检察专业。”李庆协介绍:“我们检察机关是1978年才恢复重建,这也是为什么广东省政法学校当年特意设立了两个检察专业班,太缺专业人才了。据我所知专门设立检察专业,广东甚至可能全国都仅此一家,前无古人后无来者。”

“你问检察专业学什么?当时跟检察院有关的也就一部《人民检察院组织法》,我们学了这个法,才知道检察机关的性质、任务和职能,但也只是字面上的理解,不知道怎么开展具体工作。所以大多数时候,我们跟其他班的同学上大课,学宪法、法理、刑法、刑诉法这些基本法学学科。我记得快毕业的时候,学校邀请省检察院的五个处的处长来给我们讲课,才算真正了解检察院是干什么的。”李庆协的话充满无限感慨,“与现在完善的法学教育相比,当时真的是太简陋了。”

1981,编号“0152”

1981年7月14日,广州市广卫路2号,李庆协领到了一张编号为“0152”的工作证。

那是个在废墟中重生的年代。

“十年动乱,给法治造成的破坏是巨大的。公诉的职能都没了,公安抓了人就直接往法院送,所以整个检察机关都在摸索中恢复重建。我到省检察院报到时,检察院工作人员都是从公安、法院、政法委等部门抽调过来临时组建的,有很多老同事是新中国成立前参加工作的。譬如有一个叫郑北辰的顾问,是参加过长征、从雪山草地里走过来的老同志。我们可以说是广东省检察院从大中专院校正式招录的第一批人员。”

“要说办公条件那就更艰苦了。我记得,省检最初在一栋民国时期遗留下来的三层砖木结构的老房子里办公。全院5个业务处室,加上办公室、政治部和研究室,一共8个处室,100多名检察人员挤在不足300平米的办公楼里办公,一个处室分配一间二三十平方米的办公室,每个办公室里都有十几个人办公。一层楼一部电话,是手摇的那种,拿起来‘喂,给我转哪哪哪’。”李庆协模仿着笑道。

刚刚毕业的李庆协被分配到省检察院三处(即监所检察处),从此开始与监所检察工作长达近20年的缘分。

二十年,监所检察笔记

李庆协的办公室有两个大开放式书柜和一个密码文件柜,打开密码文件柜,除了意料中的各类卷宗材料和文件,更引人瞩目的是第二层整齐排列着18本巴掌大的笔记。这一本本笔记,就像远古先民的结绳,串起了李庆协关于检察工作的最初线索。

随意翻开其中一本,里面内容十分繁芜,既有调研心得、学习笔记,也有会议记录,还有抄写的法律法规。

“那个年代,真的是物质匮乏,但精神富足。”有李庆协的同龄人如是感慨。

李庆协回忆,“我们那个时候要下到劳教中队‘带班’,就说去三水(劳教所)吧,从广州出发要倒两趟车到镇上,再走40分钟才能到具体的劳教大队,全程要三个多小时。”“大队没有招待所,我们通常就在仓库或者办公室打地铺,两块木板,一块席子,一个蚊帐,就连最高检的领导下来也是这个条件。”

上世纪八十年代末九十年代初,法治的不完善,令监狱管理一度相当混乱。

“混乱到什么程度?犯人花钱买减刑,花钱搞保外就医,花钱买轻工(指劳动改造中比较轻松的工种),有些管教明码标价。”李庆协不讳言当时的混乱,监所检察经常充当“救火队”的角色。

这种背景下,1992年,最高检明确提出监所检察工作“监督要到位,配合不越位”的指导思想,要求监所检察工作一定要把法律监督职责放在首位。

彼时,李庆协已经从监所“萌新”成监所处副处长。并认为,“办案是一个强有力的监督手段。”总有一些细节,即便在今天,依然记忆犹新。

“有一次办理一宗保外就医受贿案,在带被保外的罪犯去医院复检时,该名罪犯突然激烈反抗,一脚把一个工作人员蹬到了几米开外,我们几名干警立即冲上前去,三两下把他给制服了。”

“我们办理省某监狱一个副监狱长陈某受贿案。陈某就是利用手中的职权,给罪犯办理保外就医,从中收受多名罪犯家属的钱财。通过这个案件,促使省监狱管理局对罪犯的保外就医进行规范管理,一个是对保外就医的疾病诊断从县级医院变更为省监狱管理局指定的医院,另一个是把保外就医的审批权收回省监狱管理局。一举扭转了犯人保外就医的乱象。”

谈起如何正确看待过去的乱象,李庆协说:“什么东西都有从乱到治、从治到规范的过程,重要的是我们现在如何吸取教训。广东省监狱管理系统现在已经越来越完善了,这就是规范化的力量。”

2004,“最穷”检察院二三事

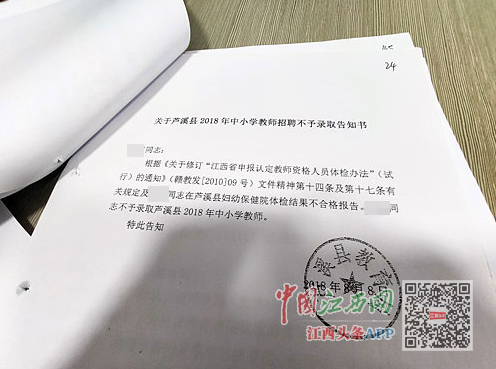

2004年,云浮市检察院检察长换届,几名候选人却摇着脑袋说“不干”。

“因为云浮检察院出了名的‘穷’,这个‘穷’指办公经费严重不足,1994年成立的云浮市检察院开办经费只有2000元,楼无一栋,车无一辆,还是租房子办公。‘穷’更指云浮检察院各项工作指标都在全省排倒数。”李庆协感叹。

然而,此时在省检前途正好的李庆协动心了。“那时我44岁,正是干事业最好的年纪,我想更全面地锻炼自己,甚至有一点知难而上的激情。”

如果说二十年监所检察生涯在李庆协的口中充满了对往昔岁月的怀念,有着一往无前的热血激情;那么,云浮的七年半光阴,在李庆协的记忆里显然更加理性,他的叙述简洁明了、逻辑清晰,没有任何草稿的情况下,对十年前的事情,一口气连谈了五个方面——抓班子、抓队伍、抓业务、抓经费、抓两房建设。

这5项、17个字说来简单,过程却是有着不少“不足为外人道的艰辛”。

譬如抓队伍,“云浮市检察院编制99人,我去的时候在岗的不足60人,正经法律本科学历的不足10人,通过司法考试的0人。怎么招来人才呢?我就叫政治部主任去摸底,把那几年云浮和肇庆(云浮曾隶属于肇庆)通过司法考试的名单找来,然后逐一登门拜访,鼓励他们来检察院工作。”

“至于业务,我们也从‘稍有长进’变成‘大有长进’,特别反贪工作那几年在全省综合排名前两名,民事行政案件实现了零的突破,起诉的案件没有一起无罪判决。”

2011,守望公诉

2011年年底,李庆协离开云浮,回任广东省检察院检委会专职委员,分管公诉工作。昔日的白衣少年,经岁月沉淀,勋章累积,已成为成熟沉稳的一级高级检察官。

“印象非常深刻的2014年吧,深圳发生了一起号称‘全国最大老鼠仓案’,无论是社会舆论,还是在我们司法部门内部,都争议非常大。被告人马乐在担任博时基金管理有限公司博时精选股票证券投资经理期间,利用其掌控的未公开信息,从事与该信息相关的证券交易活动,买卖股票76只,累计成交金额人民币10.5亿余元。”李庆协回忆,“该案引发深圳市检察院、广东省检察院、最高人民检察院的三次抗诉,最终改判。”

该案可以说是经济犯罪领域具有里程碑意义的个案,李庆协是承上启下的第二次抗诉的支持者,省检抗诉失败后,他建议提请最高检抗诉。

经常作为案件的把关者,“我始终坚持要站在客观的角度看案子,不偏听不偏信不偏帮,哪怕是检察机关自身有误,也要解决纠正,避免冤假错案的产生”。

“譬如2017年广东某高校动物学教授,为企业或个人提供有偿监测猪血清以及销售自行研发的疫苗,被举报贪污,一审被认定了。被告人提起上诉。”李庆协在查看卷宗后,认为案件的一些关键事实不构成犯罪,结合保护科技的国家政策,也支持了承办人建议“二审法院发回重审,由检察机关撤诉作不起诉处理”的决定。

其实看李庆协签发的案件审批意见挺有意思的。众所周知,法律术语自成体系,没经过专业训练,是很难读懂的。李庆协每每写完专业的分析意见,有时会神来一笔“(某证据)太不严肃了”或者“认定……意义不大!”

这种司法文书里少见的直抒胸臆,来源于李庆协对情与法的深刻理解。

“我的司法理念已不仅仅局限于法条,更多时候我们要看刑法理念,罪责刑是不是一致,既要符合法理,也要符合人情。不然就会办出一些‘貌似’符合法条的可笑案子。”李庆协说,这大概就是传说中武功的最高境界——无招胜有招。