南方网讯(记者/彭志强、苏若倩 通讯员/陈扬帆、刘洪群、谢中柱) 2018年12月1日是第三十一个世界艾滋病日,广东省南丰强制隔离戒毒所第四分所集中收治艾滋病戒毒人员也已进入第十个年头。有三十多位民警一直坚守着,从2009年建艾滋病专管区以来,他们用自己的臂膀,撑起这道社会安全的防线。此刻,让我们听听他们当中十九位民警的故事。

“既然社会有这样的职业,那就要有人去做,党和人民把HIV感染人员集中管理的工作安排到这里,那我们就履行自己的责任,忘却危险和恐惧。”这是艾滋病专管区民警的肺腑之言。

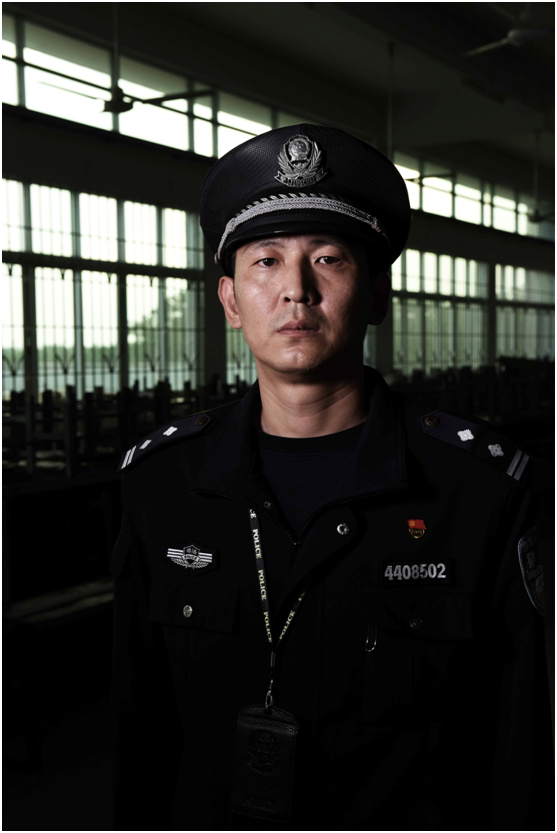

何喜昌,44岁,党员,省委党校法学本科毕业,自1996年到南丰所,参加戒毒工作已有23个年头,在艾滋病专管区已经整整十年。

对于警察职业的爱与热诚,让他战胜了对于艾滋病的担心和害怕,对于戒毒人员的成功开导,则是支撑他努力做好专管区工作的最大动力。

“我印象最深的戒毒人员是林某,他刚一转入专管区就立即明白自己感染了艾滋病,万念俱灰,抗拒戒治。我多次找他做思想教育与开导,给他讲艾滋病治疗方法、讲做人的道理,讲人生的意义,终于,他成功戒掉毒品。作为一名干警,能够成功转化学员,我十分难忘且自豪。”与记者聊到这个案例时,何喜昌的眼睛散发着喜悦的光芒。

刘学传,48岁,党员,省委党校法学本科毕业,1994年7月开始参加戒毒工作,2009年4月来到艾滋病专管区工作。

作为专管区的“老人”之一,刘学传用了诗意的话来形容专管区十年来的工作:“山穷水复疑无路,柳暗花明又一村”。

“收治工作前期,由于无经验可循,我们只能摸着石头过河,戒毒人员违纪律记录不断攀升,后来通过狠抓戒毒人员的纪律,规范行为,秩序变得井然。”刘学传说道。

当记者问道是否害怕职业暴露时,刘学传笑得十分淡然:“怕,哪有不怕的。但既然社会有这样的职业,那就要有人去做,党和人民把HIV感染人员集中管理的工作安排到这里,那就有我们这样的民警去做。自己是党员,是人民警察,既然组织上有对自己的工作安排,那就要勇往直前,全力以赴。”

闫化,39岁,党员,武汉体育学院本科毕业,2001年7月8日开始参加戒毒工作,2009年10月来到艾滋病专管区工作。

提到这十年的专管区经历,闫化最深刻的记忆是家人态度的转变。当初知道他要来,闫化的妻子非常不赞成,大吵小吵持续了很久,随着时间的推移,妻子才逐渐接受这份工作。直到如今,闫化的洗发水、沐浴露、牙膏、毛巾、被子、枕头等用品,都是与家人分开的。

“家人的压力有多大我是知道的,非常感谢他们这么多年一直支持我,与我一起坚守。”提到妻子时,这位高大的北方汉子露出温柔的笑容。

付志邓,44岁,省委党校法学本科毕业,1996年开始参加戒毒工作,2009年10月来到艾滋病专管区工作。

在专管区工作这么多年,在谈到他的感受和感想时,付志邓仍忍不住感慨:这里的工作辛苦又危险,心理压力太大了。

“来到专管区初期,我总是梦到被戒毒人员追着咬,然后满头冷汗地醒来。”付志邓回忆道,“所以到现在,我依然瞒着家人,没有告诉他们这里需要零距离接触艾滋病戒毒人员的工作性质,我不希望他们与我一样承受这么大的压力。”

高志军,40岁,党员,湖南理工学院本科,2003年3月开始参加戒毒工作,2009年10月来到艾滋病专管区工作。

用心关爱,严格管理,这是高志军多年来摸索出来的一套“实用工作做法”,只有对戒毒人员“掏心窝”,他们才会向民警真正敞开心扉。

2013年那个夜晚,戒毒人员林某主动申请与高志军谈话。未开口,已经泣不成声。他们家俩兄弟都吸毒,因为共用针头,弟弟将艾滋病传染给他,他传染给了妻子。就在自己在戒毒所戒毒期间,亲生父亲却挟迫他妻子发生性关系,导致他的父母亲均被传染,这样残酷扭曲的事实让他无法接受,几近崩溃。

在这之后 ,高志军在生活上、学习上、治疗上给予林某更多的关心与帮助,让他走出阴影努力改造,终于,林某被评为“三好学员”。

于光明,45岁,中共党员,参加戒毒工作已有23年,2009年10月来到艾滋病专管区工作。

“我是主动申请到专管区。”于光明说,“这么多年了,一批批戒毒人员被我们教育、感化、挽救,早早解戒,这是一件让人自豪的事。”

聊起在工作实践中较为有实效的工作做法和经验,有点沉默的于光明立刻变得健谈起来:“时刻文明执法,做好戒毒人员心理工作,维护学员切身利益,引导戒毒人员端正思想稳定情绪,随时随地都找戒毒人员正面谈心,这些都是我们的‘杀手锏’,对于稳定学员的戒备心理,实现场内秩序稳定。起着非常重要的作用。”

提到担忧的事时,于光明对记者说道:“还是家人吧。他们很担心会发生职业暴露,而且我的工作时间长,夜班很多,有时候很难真正陪伴着家人。如果说到对于新单位的期望,我很希望单位能够更加关注基层民警的身心健康。”

王涛,43,中共党员,电子科技大学行政管理专业大专毕业,1999年12月开始参加戒毒工作,2009年4月来到艾滋病专管区工作。

尽职尽责,用心帮助与关心艾滋病戒毒人员,这是大家对王涛的印象。2010年5月,正待确诊的疑似狂躁症艾滋病学员阿旺突然攻击另一名学员,关键时刻,王涛立马上前,与互助学员一起夺下阿旺手中螺丝钉,手臂上却划出一道渗血划痕。所幸,经医院筛查,6个月后,医生告诉王涛,没有发生职业暴露。

这么多年,经历过苦、累和危险,王涛依然觉得自己有所收获。他认为,专管区是一个锻炼人的熔炉,看着戒毒人员求生的眼神,能让民警们重新认识生命。

在记者问道,什么原因令王涛能够坚守专管工作时,他回答道:“也没什么原因,选择了就要坚持,一直坚持下去。作为一名共产党员,一名人民警察,就要持之以恒,为戒毒事业贡献微薄之力。”

焦广洋,39岁,中共党员,武汉科技大学本科毕业,参加戒毒工作时间已有15年,2009年4月来到艾滋病专管区工作

“我们每天都在害怕职业暴露,这里戒毒场所中风险最高的单位,咱们这些能坚守下来的兄弟真的极其不易。”

凡事认真去做,用心去做,这是焦广洋的座右铭。具体到专管区的工作,那更是要具有足够的耐心和爱心,而在工作之中,焦广洋也真的做到了这点。用积极的心态对待工作,努力提升自己的理论水平和专业素养,将专管区工作越做越好。

邹增和,37岁,中共党员,广东交通职业技术学院港口与航运管理大专,2006年5月开始参加戒毒工作,2009年11月来到专管区工作。

邹增和非常喜欢和同事在幽静美丽的四分所中一起种菜,养花,喂喂孔雀,小小的农活能使他的心境得到平静。

专管区的工作,说难,也不难。面对着一批又一批因不同情况进入戒毒所的艾滋病戒毒人员,民警们始终保持一种良好又平和的心态,用对待朋友的方式面对戒毒人员,用积极的态度面对困难和挑战,虽累,但无悔。

赖其兴,38岁,党员,华南师范大学人力资源管理本科,2002年7月开始参与戒毒工作,2009年10月进入专管区工作。

“我曾经在深夜,开着单位救护车送外诊急救病号,那时候的心情既紧张又着急,幸好最后那位戒毒人员没出事。”回忆起最难忘的事时,赖其兴这样说道。

赖其兴在描述他对于专管区工作的经验时,用了“愚公移山”,“滴水穿石”这两个词。面对很多都曾经是妻离子散无处可依的艾滋病戒毒人员,教育的方法一定不能激进,循序渐进,学会换位思考,对人坦诚,以礼以情去服人管人。

“我现在的目标是扎实工作,争取工作实践与理论总结相结合,最好能探讨出一些实用,行之有效的经验留给后来之人。”

何鸿志,48岁,党员,中央司法警官学院监所管理专业大专毕业,1994年7月开始参加戒毒工作,2009年4月来到专管区工作。

何鸿志形容专管区的工作用了三个“多”字:事务多、加班加点多、戒毒人员就医就诊多。尽管是繁琐又危险的工作,何鸿志仍用着十足的耐心和细心去对待。

“严格与关爱并重,戒毒人员可以感受到我们的关心,并加以回报。”何鸿志这样说道。

何鸿志回忆起2010年的一天,车间几十个学员突然打群架。这时一个被人追打的学员仓皇失措,躲在他的身后,突然一条木棍横空向他打来,说时迟那时快,一个身体挡在他面前,木棍落在戒毒人员的脸上,当即他的嘴就肿起来了。事后这位戒毒人员说对何鸿志说:“您平时把我当人看待,从不歧视我,对我那么关心,比家人对我还要好,关键时候,帮着挡一棍,算是报答吧!”

甘明光,46岁,党员,华师大大专毕业,1995年开始参加戒毒工作,2009年来到专管区工作。

他说,十年专管区工作时光,他最珍惜的就是团结又和谐的团队。南丰所四分所的所有领导干警都精诚团结,上下一盘棋,不邀功不抢功,遇到困难一起面对,无论遇到多大的麻烦,都感觉背后有坚实的墙支撑着他。

李桂彬,39岁,党员,省委党校法学本科专业,2002年7月参与戒毒工作,2009年5月来到专管区工作。

“因为国家需要,所以我来了。”李佳彬对记者说出这铿锵有力的一句话。他一直在尽职尽责地履行着自己的责任,着重研究解除心瘾上的解毒方法,探索真正有效果的戒毒方法。

李桂彬与记者讲述了一件让他印象深刻的事。他们送戒毒人员陈某所外就医,到东莞陈某哥哥的出租屋,陈某的哥哥不想见到我们,躲着不出现,我和邹代圣在其出租屋蹲守,蹲守到半夜两点半,陈某的哥哥终于出现了,并被民警们深深地感动。

十年的专管区工作中,李桂彬也总结出自己的一套管理方法:在严格管理的基础上,灌输“感情”二字,定能取得戒毒人员的信任,保安全稳定。

邹代圣,45岁,党员,中央民族大学法学本科毕业,1998年开始参与戒毒工作, 2009年10月来到专管区工作。

尽管十年已经过去,邹代圣的家人还是感到恐惧,希望他能尽早离开专管区。在刚到专管区的时候,邹代圣几乎承受不住心理压力,日日梦见自己得了艾滋病,夜不能寐。

他一步一步调整心态,把教育和管教戒毒人员当做自己的责任,与同伴一起努力,摸索出一套适合自己的教育方法,针对戒毒人员实际,帮助他们解决生活上和学习中存在的困难,越来越多戒毒人员对他敞开心扉,把他当做“哥们儿”。

易国华,48岁,党员,省委党校经济管理本科毕业,1991年6月开始参加戒毒工作,2009年4月参加专管区工作。

“在专管区工作10年,有苦有累,最大的收获是工作信念,看到了专管区的干警是能吃苦,能干事,干成事的一个团结奋斗的群体,在这个群体里工作我感到自豪。”

每一个民警都怀着对专管区同志的自豪,易国华特别不愿意看到外人对专管区干警有误解,不理解,甚至有歧视的眼神看专管区的干警,他爱着他的同伴,也爱着这个奋斗了十年的地方,正是这种信念,支撑着易国华坚持了十年,并准备着下一个十年做得更好。

古华,42岁,党员,中山大学法学本科毕业,2000年1月参加戒毒工作,2009年9月参加专管区工作。

毕业于中山大学法学专业的古华是专管区中的“高材生”,很多朋友都劝他,可以找一个更安稳的工作,但是对于戒毒工作的热爱和专管区工作的强烈使命感,使他一直坚守在专管区的基层工作中。无论是在那个工作岗位,都能服从组织安排,认真履行工作职责,扎实做好本职工作,为专管区的稳定发展贡献了自己的力量。

“工作艰辛,执法风险大,工作环境高危,HIV戒毒人员教育转化工作需要民警付出大量的心血,努力,确实不容易。”古华说,“所以,我们都会给他们以充分尊重,平等对待,用心关爱,同时严格管理,关注心理变化及异常情况,你们看,现在我们的专管区是越变越好啦!”

冯南山,39岁,党员,中山大学法学本科,2003年2月参加戒毒工作,2009年9月来到专管区工作。

专管区院区内那几只孔雀是冯南山的最爱,他还记得,当年披星戴月建孔雀园,只为让冷冰冰的院区更多一点生气。

一个孔雀园或许很小,但是这里也凝结着专管区民警的一片真心,是责任和信念把他们凝聚在一起,风雨中团结一致,砥砺前行

江荣兵,46岁,党员,三水党校经济管理大专,1991年12月参与戒毒工作,2009年12月参加专管区工作。

“刚开始的时候?那可太难了。他们都不服管,有一次大量转所戒毒人员不适应专管区管理,在晚点名时集体起哄,我们真担心会变成群架。”江荣兵解释道。

面对职业暴露的恐惧、朋友的不理解以及家人的担心,“因为我是一名人民警察”这个信念支撑着江荣兵,兢兢业业,恪尽职守。如今十年已过,看着越来越好的专管区,他的心中充满着自豪。

汪培元,43岁,党员,广西桂林陆军指导学院大专毕业,1994年11月参与戒毒工作,2009年7月参加专管区工作。

其他都不太难,难的是每日面对家人的担心。汪培元说,家人的态度非常明确,他们认为做什么事都是为一日三餐,何必冒险呢,自己是一家之主,上有老下有小,一定要有忧患意识。

“忧患意识我一定是有的,但我是人民警察,我就要担起自己的责任。”汪培元说。

对即将搬迁的专管区,汪培元很多不舍,特别怀念刚组建期间,有困难一起上,有开心一起分享,都是一起战斗过的兄弟,但同时对新的专管区充满期待。

浮云一瞬,流水十年。十年间,先后有171名警察和医务人员在艾滋病戒毒人员专管区服务,用辛劳和无畏集体见证了5000多名(5023人)HIV感染人员在专管区短暂停留然后重新走回社会、走向新生(最高峰收治达781多人)。正如每一位到专管区视察调研的领导都说:专管区的同志无论是从工作的艰险程度还是从工作的完成质量,都应该给予高度的评价和充分的荣誉。但是用专管区警察和医务人员自己的话说,他们与奋战在戒毒工作战线上的其他同事一样,从事的都是平凡细微的工作,履行的都是应尽应当的职责。历经艰难困苦,却只道是寻常。正是专管区警察和医务人员的这种精神信念,使他们中涌现出了全国人大代表、“全国先进工作者”王涛、司法部“新时代最美法律服务人”获得者黄达辉、“广东青年五四奖章”获得者杨奕青、“广东省五一劳动奖章”获得者陈应健等先进人物,专管区也先后荣获大运安保工作集体二等功、广东省禁毒工作先进单位、全国司法行政系统先进集体等荣誉。