中国长安网特约记者 言娟

青藏高原的蓝天烈日下,一辆“流动法院”的车开了进来,支起了国徽,拉起了警戒线,架起了桌子椅子……

这就是西藏区那曲市色尼区法院车载流动法庭“幕天席地”的庭审现场。

车载流动法庭庭审现场。

雄伟的世界屋脊,成就了西藏独一无二、雄奇瑰丽的自然景观,同时也给西藏的法院工作带来了严峻的挑战。青藏高原上的法官,如何破解服务半径大、司法成本高、诉讼周期长等“老大难”?

近日,最高人民法院“下基层、走边疆,我看法院新成就”采风活动第二站来到西藏。中国长安网记者走进“日光之城”拉萨和“羌塘草原”那曲,深入探访西藏地区法院破解难题、创新探索的历程。

西藏自治区高级人民法院外景。

“车载流动法庭” 让法治的阳光洒遍西藏

9月28日,西藏区那曲市色尼区法院车载流动法庭就一起民间借贷纠纷在草原上开庭。

原告和被告很快就到齐,持旁听证的牧民们陆续赶到,在警戒线外或站或坐,认真听着。

开庭前,书记员用藏汉双语宣读了法庭纪律。审判长色尼区法院民事审判庭负责人张梅菊用汉语宣布开庭。庭审过程使用藏汉两种语言。

一位牧民在认真听原被告双方用藏语答辩。

因为法律意识淡薄,牧民之间借款、三角多角债务较多,相关手续和协议缺失,法官们通常会在庭审调解阶段,向旁听的牧民们宣讲法律常识。

办案法官对中国长安网记者介绍:“在西藏,每个法院都配备了流动科技法庭车,实现当场立案、当场审理,如果是调解就当场下达调解书,极大地方便了农牧民群众诉讼。”

据了解,目前,以中心乡镇人民法庭为点,以车载流动法庭为线,以基层人民法院为面,西藏实现了点线面相结合的司法服务网络全覆盖。

电子卷宗随案生成率99% 汉藏互译只需几秒

2017年,西藏法院电子卷宗随案生成率达到99%,解决了各级法院上诉难、再审调卷难题;

到今年年底,拉萨市法院将完成1965年后所有历史诉讼卷宗的电子扫描,建成完整统一的数据库;

2017年,林芝巴宜区法院通过统一网拍操作系统对1.24亿的财产网拍成功;

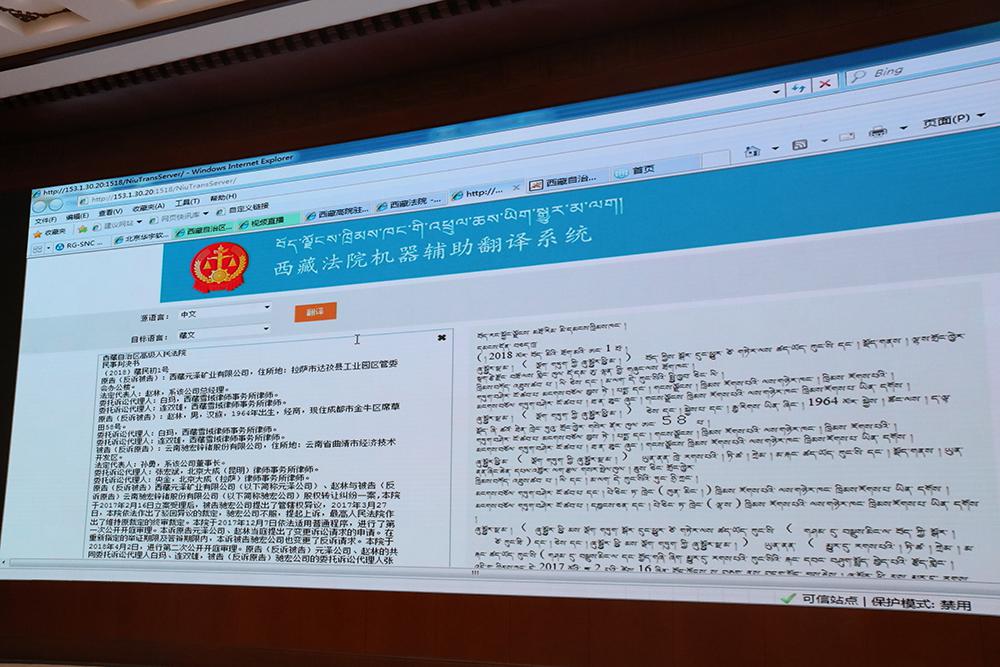

与西藏大学研发藏文审判辅助翻译系统,实现裁判文书以及人大报告、人事任命等公文的一键式翻译,翻译准确率达到70%左右……

在西藏自治区高级人民法院的集控中心大屏上,法官现场演示西藏法院机器辅助翻译系统对一份民事判决书的翻译。

在西藏自治区高级人民法院的集控中心大屏上,法官现场演示西藏法院机器辅助翻译系统对一份民事判决书的翻译。该系统翻译一份判决书,仅需几秒时间。

2014年以来,特别是近三年来,西藏自治区高级人民法院积极顺应新一轮科技革命浪潮,将信息化工作作为提升公信力的重大举措,作为深化西藏法院司法改革的重要支撑,通过信息化助推审判体系和审判能力现代化。

西藏自治区高级人民法院相关负责人告诉中国长安网记者,随着“天平工程”及其配套项目的建成和投入使用,西藏法院信息化水平得到大幅提升,形成了自治区、7个地(市)中院、74个县(区)法院及部分乡镇法庭网内互联互通、类型较为齐全的信息基础设施。服务农牧民群众、服务审判执行、服务司法管理、服务廉洁司法、服务社会治理等五大类业务应用遍布各级法院。

西藏自治区高级人民法院相关负责人介绍,依托信息化平台,西藏自治区法院系统已累计公开裁判文书26338份、审判流程信息3991805条、执行信息724900条、庭审直播216场次,录入案件信息1361431件,利用科技法庭开庭9891场次,远程开庭、提讯、接访22次,“以深层次、全方位、全留痕的司法公开,倒逼法官能力素质提升”。

目前,西藏自治区各级法院共建成157个科技法庭,其中涵盖20个派出法庭。

“视频会议、办公办案、庭审直播等法院核心业务实现全覆盖,为西藏法院的司法服务、审判执行和司法管理提供了直接支持,全面实现了以互联互通为主要特征的信息化2.0版,以数据为中心的信息化3.0版初步形成,智慧法院建设正在积极稳步推进之中。”西藏自治区高级人民法院相关负责人说。

“双语法官”破解难题:“让藏族群众听得懂、看得明”

“保外就医”一词译成藏文需要15个字,相当于用藏语进行了一次意译;在庭审中,抢劫与抢夺、非法与违法,翻译不同,量刑完全不同……

在西藏,基层75%左右的案件审理都要用到藏语,涉及案件审理、法庭宣判、裁判文书等过程。藏语法律术语规范和统一、藏汉双语法官的培养,成了紧迫而重要的问题。

9月26日上午,在国家法官学院西藏分院暨全国藏汉双语法官西藏培训基地一间办公室里,墙上挂着“社会主义核心价值观”的手写藏语版题字,阳光透过窗户撒在桌上的一堆教材上,扎西正埋着头认真做着藏汉双语的翻译。

扎西正在翻译教材。

今年48岁的扎西,是原西藏自治区日喀则市白朗县人民法院民事审判庭庭长,精通藏汉双语,长期在基层法院工作,2016年6月起借调到西藏自治区高级人民法院编译处,负责部分双语法官培训系列教材编撰工作。

2014年5月,西藏法院藏汉双语法官培训系列教材编写编译工作正式启动。目前,西藏高院翻译组共有7人,他们的心血成果是:

2015年,首批西藏法院藏汉双语法官培训系列教材《法律术语》《裁判文书》和《藏语文》出版发行。2017年4月,西藏法院藏汉双语法官培训系列教材《民事诉讼文书样式(藏汉双语对照版)》(上下册)印刷出版并投入使用。

双语对照的诉讼文书样式,为法官快速、规范制定文书提供了参考。

2016年1月,最高人民法院启动了“双语法律文化出版工程”项目。截止目前,西藏高院翻译组承担完成了汉文母版字数达578万字的5本法律图书翻译:汉藏对照法律文书格式与写作样式丛书《行政诉讼文书样式》和《民事诉讼文书样式》;常用最高人民法院司法解释指导案例导读丛书《行政·国家赔偿卷》和《商事卷》;思想政治教育丛书《汉藏双语法官思想政治教育学习资料汇编》。

这一批教材和书籍的“出炉”,增强了藏汉双语教育培训工作的针对性、实效性、规范性,提升了双语培训工作质量。

2014年8月,全国藏汉双语法官西藏培训基地正式在在国家法官学院西藏分院揭牌。

培训基地相关负责人告诉中国长安网记者:“几年来,培训基地共开展了全区法院藏汉双语骨干法官培训、书记员双语培训、民事、刑事双语法官培训、人民陪审员双语培训、双语裁判文书制作等各类双语培训班15期近1000余人。”

国家法官学院西藏分院暨全国藏汉双语法官西藏培训基地。

“培训目标逐步由藏语翻译转向提升双语开庭能力,培训对象由翻译人员转向审判人员,由只懂翻译不懂审判的单一型人才培训向法律术语翻译与审判实务兼顾的复合型人才培训转变,使双语培训更加贴近审判、贴近实战、贴近实际,培训综合效益大幅提升。通过培训,有力促进了藏语文的规范性和实际适用,促进了全区法院藏汉双语审判能力的提高。”培训基地相关负责人说。

2015年至2018年,先后举办了多期全国藏汉双语法官培训班、教材编写研讨班,西藏法院和四川、云南、甘肃、青海四省藏区法院共352名藏汉双语法官参加了四期培训和研讨班。

国家法官学院西藏分院暨全国藏汉双语法官西藏培训基地负责人说:“藏汉双语法官的培养,是为了保障藏族群众使用本民族语言文字进行诉讼的权利,也是为了更好地满足各族人民群众日益增长的多元司法需求。只有规范的藏语审判、文书制作,才能让当事人知晓赢在什么地方、输在哪个步骤。”

“让藏族群众在诉讼时能听得懂、看得明白,是西藏法院践行‘法治西藏’的决心和具体实践。”西藏自治区高级人民法院负责人说。

(照片摄影:言娟)