第三章 非洲雨都

1.门外,是连绵不绝的大雨,徐晓伟倚在板房的门边,紧锁双眉,若有所思地看着一滴滴雨水从天上滴落到板房屋顶上,发出“啪啪”的声音,又汇聚成一条银线从屋顶蜿蜒而下,加入到地上的积水中。

这场雨已经下了半个月了,从开始到现在,没有停过。

一提起非洲,人们很少把它和下雨联系起来。但是利比里亚的首都却是个例外,它是著名的“非洲雨都”,是非洲降水最多的地方,在漫长的雨季几乎天天大雨倾盆。据统计,这里年平均降雨量达5000毫米以上。蒙罗维亚的雨与国内不同,因为利比里亚缺少工业的支撑,所以空气质量比很多国内的城市要好,雨水没有经过有污染的大气层降落到地上,不但量足,而且甘甜清冽,可以放心饮用。在蒙罗维亚的许多家庭里,为了更好地接雨水,特意改造了屋檐和屋脊,好让雨水流得更通畅。对许多当地人来说,雨水是最可靠的生活水源,从屋檐下接水的情景在蒙罗维亚比比皆是。有意思的是,从蒙罗维亚往内陆走去,雨水会逐渐减少。

蒙罗维亚不像国内的四季分明,它只有两个季节,旱季和雨季。每年的4月开始逐渐由旱季交替进入到雨季,一直持续到到11月,之后便是漫长的旱季。有人形容蒙罗维亚的雨季,说是一周只下两场雨,一场三天,一场四天。

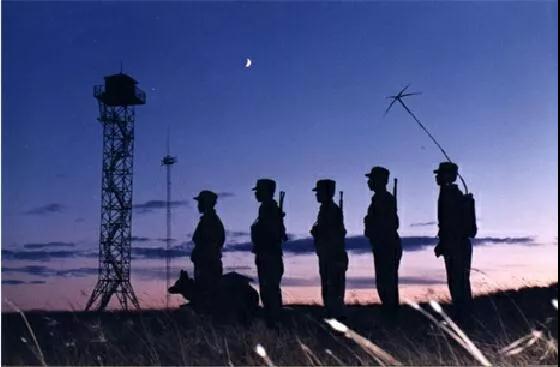

中国防暴队进驻蒙罗维亚后已经是3月,距离雨季不远,所以为了赶工程进度,在雨季来临前造好新营房,开展了百日攻坚战活动,终于在经历了4月的旱季雨季交替期和5月的雨季来临期后,在6月初完成了大部分的营建工作。

住进了新营区,队员们非常高兴。尤其是雨季的来临,更是让不少队员以为,好日子开始了。但是没想到,这只是梦魇的开始。

确实,雨季的来临解决了防暴队面临的很多问题。比如生活用水的问题。虽然蒙罗维亚号称非洲雨都,但是中国防暴队却在这里遭遇了吃水难题。进驻前期是旱季,营区里找不到一滴可以饮用的水,每次都需要用运水车到外面的供水点拉水使用。前面防暴队留下来的有两辆运水车,都是残缺破旧。队员们打趣说“除了喇叭不响,其他哪儿都响”。在车修组李宗先、刘松、王强、张兴猛等队员的努力下,车辆经过几次大修后,勉强能用。防暴队采取的是小队负责制,每个星期由一个小队负责保障运水。受物资匮乏的客观条件影响,蒙罗维亚的群众也面临着缺水的难题,所以市政公司在不同的人群集聚地设置了加水点,供当地群众打水。由于联利团对利比里亚和平进程的突出贡献,一般喷有“UN”标志的车辆都可以到任何一家供水点运水。

每天早上,防暴队的驾驶员5点钟不到就要起床,带上干粮,发动车辆,趁着还没有进入到上班高峰期车辆拥堵的时候出发到供水点加水。距离防暴队最近的是联利团后勤支持部所属的星基地,大约十多分钟车程,但是却有严格的配额,每天只能供应防暴队10吨水。除此之外,还有利比里亚警察学院供水点、卡拉那营供水点等等,这些地方相对较远,如果路上不堵的话来回一趟大约需要4个小时。所以防暴队采取的是先远后近办法,早上先把车派到最远的警察学院供水点加水,中午再派车到卡拉那营加水,最后下午到星基地加水。防暴队140人,每天基本的生活用水维持在60吨左右,三个供水点都能加上的话,刚好合适。但是假如哪个供水点出现状况提供不了水源,那么防暴队就必须关闭部分龙头,如洗衣服和洗澡的龙头,以保证饮用水正常。所以每天驾驶员得早早起床去警察学院供水点排队加水。

经过一段时间的运行后,徐晓伟等队领导感觉这样终究不是长久之计,于是开始研究是否可以在营区内打井取水。防暴队的营区在蒙罗维亚自由港边上,属于沙地,表面上一层黄色细沙,挖下去之后又是红土和石头,每次下雨,根本留不住水。防暴队尝试请外面的专业公司过来打井,结果连续挖了几个地方,出来的都是咸水,无法饮用,打井一途只能作废。

既然打井不行,徐晓伟和黄侃、王侣仁等人一商量,又决定到联利团去想办法。

鉴于前期徐晓伟的强势,这次联利团倒知趣了,没有半点犹豫,后勤支持部直接给防暴队提供了一个40吨的储水袋。看到后勤支持部难得如此大方,徐晓伟趁热打铁、乘胜追击,在一番讨价还价后,又争取到一个20吨的储水袋。有了这两个储水袋,防暴队的用水困难稍微得到缓解。在队员每天节约用水后,会有部分的水积攒起来,几天之后运水车就可以少走一趟。别小看这一趟车,在运水车状况不好的情况下,可以减少很多路上的安全隐患。尤其是雨季来临的时候,水袋可以储存到较多的雨水,基本上能解决正常的生活用水。

雨季来临后解决的另一个问题是队员的身体疲劳问题。在经过百日攻坚战后,营区大部分已经完成,剩下的只有少量的善后工作,每天的工作量不算太大。而经过连续的攻坚战后,队员们的身体已经处于一个极度的疲劳期,用一句古语形容是“强弩之末不能穿鲁缟”,雨季来临后,很多工作被迫停下,正好给了队员一个喘息的机会。

按理说雨季给防暴队带来的,应该是快乐的日子,然而,为何此时徐晓伟却愁眉不展呢?

引起他担忧的是雨季给队员们身体带来的伤病。

昨天晚上,徐晓伟感到腿部有点不舒服,就把防暴队一级医院的院长朱均叫到了房间。

朱均在进行一番检查后,问徐晓伟:“政委,您这脚是不是以前受过伤?”

徐晓伟说:“是的。”

这是徐晓伟以前在边防派出所工作时留下的旧伤。当时的徐晓伟,是浙江边防总队无人不知无人不晓的拼命三郎,工作起来不要命、办起案来不要命、为了群众的利益着想不要命。长年累月的工作让他身上留下了或多或少的伤病,但是一心扑在工作上面的他仗着身强力壮并没有把这些伤病放在眼里。多年之后,这些伤病就像橡皮泥一样黏在他身上,怎么赶都赶不走。熟悉他的人都知道,无数个阴雨连绵的夜晚,他总是在床上辗转反侧,伤病折腾得他难以入眠。在利比里亚雨季到来之际,他身上的这些伤病又开始发作了。

朱均一边给徐晓伟做脚部治疗,一边和徐晓伟有一搭没一搭地闲聊。

徐晓伟问朱均:“朱院长,最近都在忙些啥?”

朱均说:“政委,您是不知道啊,这段时间咱们可忙得够呛!”

“怎么啦?”徐晓伟诧异地问。医院忙起来可不是好事情。进驻任务区后,朱均曾经在微信里戏言说道,最好这一年里,医院清闲,每天一壶清茶过日子。不熟悉的人以为是他思想出现滑坡,其实却不知道,医院清闲,意味着队员们身体都健康无事,要是医院忙起来,那说明队员身体状况出现问题的情况多了,可不是个好事情。现在朱均这么一说,让徐晓伟的心里咯噔了一下。

朱均一边做着理疗一边说道:“还不是这个鬼天气闹的?政委,我来给您说几个病例吧。第一个,好多队员都生湿疹了。为什么生湿疹,是因为雨季到来后每天下雨,这半个多月来哪里有过晴天?空气中湿度大,队员训练又辛苦,每天换洗的衣服都干不了,只能穿着湿哒哒的衣服站岗、训练,这是诱发湿疹的原因之一。不仅衣服干不了,连被子、枕头、毛巾也干不了,你说躺在床上休息,不就容易得湿疹吗?这是原因之二。队员们都是集体住在集装箱板房里,空气湿润不流通,一个得湿疹了,很容易就传染到另一个。我们医院也是前几天开始接诊的,没想到开了个头就收不住了,前来就诊的队员越来越多。这是原因之三。我们队员感染湿疹都是在私密的地方,很多年轻的小伙子不敢说,只能藏着掖着。政委您知道,近期我们出动巡逻的次数越来越多,出去巡逻的时候,穿着厚厚的防弹衣,手不容易够着挠痒,再加上手指不敢离开扳机,一些队员只能用双腿交叉摩擦的办法来止痒,一天巡逻下来,大腿内侧都磨破了皮,甚至磨出了血。出血后感染得更加厉害,有的都发脓了!”

徐晓伟知道朱均说的是事实,因为这几天他自己也感觉到身体有些不对劲,头部、背部都很痒,时不时要伸手去挠。那种痒是痒到骨髓里的,每次总是要很用力地挠,恨不得把皮肤挠破才舒服,所以他特别理解出勤队员的痛苦。但是,实情摆在面前,总得有个解决的办法啊?这就是为什么在朱均院长走后,徐晓伟一个人独靠在门前忧愁的原因。

说起卫生防疫工作,其实徐晓伟并不陌生。在还没有参加维和之前,他已经对非洲大地疫情遍地的情况有所了解。非洲的疫情相对国内来说种类比较多,常见的有艾滋病、埃博拉、黄热病、疟疾、萨拉热等等。确定带队参加维和行动后,从中国维和警察培训中心的教员那里,他又了解到即将奔赴的任务区——利比里亚的疫情情况。利比里亚可以说是埃博拉病毒的重灾区。埃博拉(Ebola virus)又译作伊波拉病毒。是一种十分罕见的病毒,1976年在苏丹南部和刚果(金)(旧称扎伊尔)的埃博拉河地区发现它的存在后,引起医学界的广泛关注和重视,“埃博拉”由此而得名。是一个用来称呼一群属于纤维病毒科埃博拉病毒属下数种病毒的通用术语。是一种能引起人类和灵长类动物产生埃博拉出血热的烈性传染病病毒,有很高的死亡率,在50%至90%之间,致死原因主要为中风、心肌梗塞、低血容量休克或多发性器官衰竭。从1976年开始至2014年,非洲曾经爆发过24次埃博拉疫情,2014年是最严重的一次,其中利比里亚死亡人数最多,截止2015年1月,共计死亡3686人。可以说,维和任务区的疫情堪比战争!

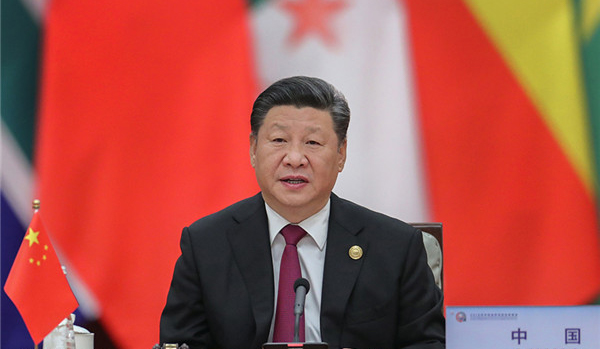

徐晓伟还清晰记得,临出发前,公安部孟宏伟副部长握着他的手语重心长地说:“晓伟同志,我国派驻出去这么多次的维和警队,我最担心的就是你们这支!”徐晓伟从孟宏伟有力的大手中读懂了这句话的含义。公安部从2000年开始向世界维和任务区派遣维和警队,一直保持着“三无”记录,即无伤亡(因战斗或非正常伤亡)、无违纪、无遣返(因伤病或其他原因)。以前派出利比里亚的三支维和警队,都驻扎在格林威尔营区,周边多是丛林,人迹稀少。但纵是如此,当埃博拉病毒侵袭的时候,队员们还是经受了严峻的考验。所幸中国防暴队防范严密,埃博拉病毒并没有可趁之机。但是现在徐晓伟带领的这支防暴队却换防到蒙罗维亚来了,在这个人口将近200万的大城市里,对于疫情的防范压力更大。孟宏伟副部长这个担心是多方面的,疫情也是其中之一。

徐晓伟清楚地记得,刚进驻蒙罗维亚不久,联利团就发过来通报,截止3月30日,几内亚因埃博拉疫情已有9名人员死亡;3月31日,利比里亚首都蒙罗维亚发现3例埃博拉并死亡,要求联合国人员保持高度警惕,采取预防措施,提升防疫能力。而当时防暴队的处境可谓是危险万分:队伍分驻在格林威尔、解放军运输连和新营地三个地方,格林威尔和解放军运输连情况较好,毕竟有过预防埃博拉的经验,新营地就不一样了。当时为了把尼泊尔防暴队的营区扩建为新营地,派出了一支分队进驻进行建设,尼泊尔防暴队任务期还没有结束,120人留在营区里,中国防暴队一个分队30个人与他们生活在一起。更加要命的是,还有几十名参与建设营区的当地黑人也混住在一起,加上尼泊尔防暴队要撤离,每天过来送行的人比较多,人员进进出出的,疾病传染的途径非常广泛。所以那段时间整个防暴队的压力非常大。国内对于出现的这种情况也很担心,边防局的牟玉昌政委、陈定武局长,总队的蒋建卫总队长、贺长江政委每天都要亲自打来电话询问情况,对于这样一支孤悬海外、孤军奋战的队伍,就像远离父母的孩子,一举一动都牵挂着他们的心。

为了做好预防工作,从进驻的第一天起,徐晓伟就把防疫疾病作为大项工作反复研究。对于医疗,不是徐晓伟的专业领域,知道得并不多,所以他只是作了一个宏观上的指导,从防暴队党总支的角度出发,给予一级医院最大的支持,把具体工作的重担交到了朱均、毛君来、熊继红、柳佳等医务人员身上。

作为专业出身的朱均和毛君来,是一级医院的主治医生,在总队医院工作期间,也是响当当的名医。接到徐晓伟交付的任务后,两人来不及倒时差,马上就投入到研究预防疫情的工作中。

由于当时国内的海运物资还没有到达蒙罗维亚,两人手头上只有第三支防暴队交接过来的部分医疗物资,这些医疗物资种类少、数量少,所以给两人出了很大的难题。

“怎么办?朱哥。”毛君来一边清点着物资一边担忧地询问朱均。

“还能怎么办,有多少用多少呗,难道我还能变出来不成?”朱均回应道。

尽管手里的医疗物资不多,但也要把防疫措施扎实地做起来。两人一合计,决定在分驻的三地都实行每日“一次测量体温、两次巡检、三次全营区消杀”的措施。测量体温和巡检还好,就是这个全营区三次消杀让另外两名女队员吃尽了苦头。第三支防暴队留下来两台喷壶和发烟枪,每个都重达数十斤,朱均和毛君来是身强力壮的男队员,背起来都会感到全身负重不堪,更别说身材娇小的女队员熊继红和柳佳了。由于朱均和毛君来是主治医生,在前期进驻营建的日子里,不少队员身体出现了各种病痛,所以他们的精力大部分都投入到治疗当中,消杀的任务,熊继红和柳佳就主动担负起来。

这绝不是一件轻松的活计。营区很大,每次从开始到结束,至少要半小时以上。于是在那段时间里,大家都能经常看到个子小小的熊继红和柳佳,背着一个大大的发烟枪和喷壶在满营区地来回走动。一次消杀下来,皮肤晒得通红,防护服里就像蒸笼一样,解下来能看到瀑布似的汗水从脸上、手上、裤管纷涌而出。可是为了大家的身体健康,没有办法,“女神”也只能秒变“女汉子”了。

尤其是柳佳,这个出发前皮肤白皙的女队员,也是个子最小的女队员,每天背着沉沉的发烟枪吃力地在营区每个角落来回消杀,就像是漫画中背着沉重书包上学的小孩子一样,让人感觉到说不定哪天这支发烟枪会把她压垮下来。在临上飞机前,她与家人约好到达任务区后有空就进行视频。可是从下飞机开始,她就一头钻进了搬迁营建和卫生防疫工作中,直到一个多月后才第一次有空拿起手机与丈夫和儿子视频。这一个多月太阳底下的劳动,让柳佳变得皮肤黝黑,为了节约用水经常不洗澡,她的头发又变得油腻。害怕视频那边丈夫和孩子担心,视频前她专门设置了手机美颜功能,找到了一处太阳光十足的地方,只是为了让自己看起来没有那么黑、瘦。第一次视频,得益于手机的强大功能,她成功骗过来丈夫和孩子。后来她一直如法炮制,直到有一次忘记打开手机美颜,才暴露了自己的真实情况。同是边防警察的丈夫吴超军在视频那边目瞪口呆,直到现在他才发现,自己亲爱的妻子在非洲是遭受了多大的磨难。

但也正因为有了柳佳、熊继红、朱均、毛君来等队医的努力,防暴队才保持了营区干净的卫生环境。

然而,埃博拉疫情影响的,却远远不止在营区,每天到外面执勤的队员,才是正面与埃博拉抗争的主角!