检察力量·汶川地震十周年

专访北川两任检察长:“70小时救出80多条年轻生命”

“5·12”汶川地震十周年之际,本网推出“检察力量·汶川地震十周年”策划,邀请地震灾区检察院检察长讲述地震发生时的感人故事和震后重建的历程,向大家展示在灾难面前坚韧不屈的检察精神和为重建努力奋斗的检察力量。

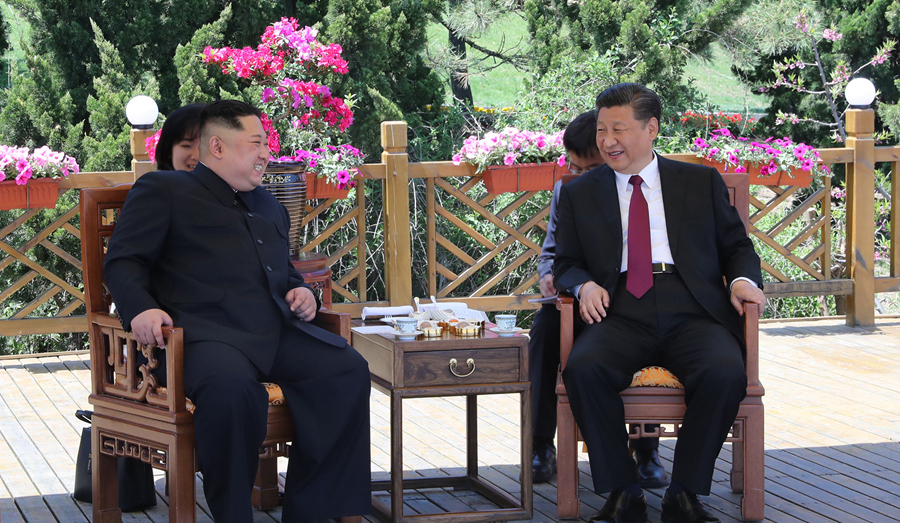

北川县检察院时任检察长李成

北川县检察院现任检察长黄菊蓉

记者:2008年5月12日这一天,举国难忘,汶川发生8.0级地震,牵动着亿万国人的心。如今十年过去了,您还记得地震发生时的情景吗?

李成:记忆犹新。当时,我正在去绵阳市检察院汇报工作的路上,当车子行驶离县城约10公里外的时候,突遇地震,我所乘车辆被巨石砸中掩埋。艰难逃生后,我们立即组织附近水泥厂的工人抢救伤员,安全撤离。随后我们冒着生命危险,赶赴北川县城救援。

当时,山脚下的北川检察院6层办公大楼严重倾斜,约2000平方米的附属房屋完全倒塌,所有设施设备损毁殆尽;25名干警中有3人遇难,6名退休干警中有3人遇难;10余名干警不同程度受伤,23名干警家属遇难。

记者:这场地震给北川带来了灾难性的打击,但检察干警第一时间投入到了北川中学的救援中。您给我们讲讲当时的救援情况吧。

李成:灾情就是命令,时间就是生命。我院所有幸存干警,不顾个人安危,来不及寻找亲人,立即投入老县城和受灾最严重的北川中学开展救援。在没有任何工具的情况下,干警们用手刨,用棒撬,全力抢救被压在废墟中的学生,连续奋战70多个小时,和救援人员一道救出80多条年轻生命。组织征用车辆,转移重伤员300余名,先后4次带领部队官兵200余人运送救援工具到老县城,开展救援。

地震使家园尽毁,十余万人流离失所。受灾群众安置问题迫在眉睫。5月18日,由绵阳市检察院牵头,北川检察院协助,全县第一个受灾群众集中安置点在永安镇跃进村建成——永安第一安置点,及时将汇聚在九洲体育馆的北川各地受灾群众6000余人接到集中安置点进行临时安置。

7月11日,我院全面负责起永安第一安置点受灾群众的衣食住行和救灾物资发放等工作。在安置过程中,我们积极组织救灾物资,救助受灾群众;组织心理专家和志愿者对受灾群众进行心理抚慰;对受灾群众进行数十次劳务培训。组织受灾群众外出务工1000余人;建立帐篷学校安置适龄儿童就学等。直到8月18日,受灾群众顺利返乡。永安第一安置点成为全县安置工作的典范。

记者:在抗震救灾中,检察人众志成城,全心投入抢险救灾当中,在这段时间里,给您留下印象最深的是什么?

李成:惨烈的灾情、不屈的北检人和来自全国的关怀。

“5·12”特大地震,北川是受灾最为严重的地区之一。地震共造成全县2万余人遇难,20个乡(镇)、278个行政村、16.1万人口全面受灾,县城被夷为平地,倒塌房屋3.6万户、20多万间,14.2万人无家可归。县内道路交通,水、电、气供给以及通讯全部瘫痪,行政、卫生、教育等基础设施全部被毁,360余家中小企业遭受严重损失,直接经济损失达591亿元。

全县466名干部遇难,占干部总数的24.13%。我院25名干警中,6名遇难、10余名干警不同程度受伤,但在5月23日,“北川羌族自治县人民检察院”的牌子重新竖立在临时搭建的办公帐篷外,成为第一个重新挂牌办公的县级机关。地震造成了北川检察院办公楼结构严重变形倾斜,随时可能垮塌。但是,2100多册(卷)档案资料,包括正在办理的25名在押人员刑事案件材料还在楼内。虽然县委出于安全考虑,规定任何单位和个人不得进入老县城搬取任何物品。但刑事案件卷宗关乎案件当事人的合法权益,关系法律的公平正义,档案材料承着北川检察建院几十年的历史,抢救出这些档案重于自己的生命。因此,9月18、19日,我院干警自发来到办公楼,冒着生命危险抢救出所有档案材料。

第一时间,最高人民检察院、四川省人民检察院、绵阳市人民检察院、全国各地兄弟院以及社会各界,纷纷伸出援手,给予了北川检察院无限的关怀和无私的奉献。

记者:这场特大地震,既是一场磨难,也是前进中的一场重大考验。尤其是在工程建设领域,检察机关是如何充分发挥职能有力保障灾后恢复重建工作顺利进行的?

李成:灾后重建以来,仅在北川新县城建设中,超过500万元的项目就有4个,总投入达170余亿元。为此,我们整合全院力量,加大职务犯罪查办和预防工作力度,突出打击重点,严肃查办发生在社会保障、征地拆迁、入住新县城等领域影响民生、破坏重建、影响社会稳定的职务犯罪,确保“工程建好,干部不倒,群众说好”。

在严肃查办职务犯罪的同时,我们把预防灾后工程建设领域职务犯罪作为工作的重中之重。地震发生后的三年时间里,干警到各乡镇、受灾群众安置点开展预防工作200余次,接受群众预防咨询1000余次,深入相关单位开展职务犯罪预防讲座100余次。结合工程建设领域突出问题专项治理,对全县500万元以上工程建设项目逐一清理建档,建立健全工程建设“旁站监督”机制。

记者:抗震救灾和灾后重建,需要一个安全稳定的社会环境。北川县检察院在全力维护灾区社会和谐稳定方面作出了哪些努力?

李成:灾后重建以来,我院一直处于超常规的运转状态。一方面检察业务工作量成倍增长,另一方面中心工作任务异常繁重,我们克服自身困难,常年抽调10余名干警参与各项重建工作。对于入住新县城、征地拆迁等工作,积极参与失地农民安置、老县城物权捐赠、入住新县城、强制拆迁等方案、政策的研究、制定,同时做好政策的宣传、解释工作,做好群众的帮扶、教育和转化工作。针对安置工作中存在的不稳定因素进行摸底、排查、化解,经过深入调研,与县公安局会签《关于建立热点、敏感问题暨突发、群体性事(案)件通报制度的实施意见》,及时发现、处置、化解影响社会和谐稳定的问题。针对强制拆迁、发放救灾款过程中出现的问题,适时提出建议,规范执法管理行为。

在加大对侵犯民生的刑事犯罪打击力度的同时,我们在重点乡镇、板房区建立检察事务联系点,成立“检调对接”中心,畅通受灾群众信访渠道,为群众提供便捷的法律服务;与法院建立民事行政申诉案件联合调解和息诉工作机制,依法维护灾区群众的合法权益。

记者:这场突如其来的地震,给检察工作带来了怎样的的挑战?请您介绍一下检察院十年来的变化。

黄菊蓉:北川检察院一方面面临中心工作与业务工作量成倍增长,并且常年有三分之二的干警投入到灾后重建的各项工作中,伴随着行政区划调整等原因,检察业务工作量也较震前翻了一倍。

2009年,我们的“两房”项目纳入全县统规统建。2010年4月开工建设,总建筑面积3419平方米,2011年9月,我们搬迁至新办公大楼办公办案。

地震后,我们通过公招、考调、定向培养等途径,补充青年干警24名,占干警总数的70%,缓解了人才紧缺的状况,同时改善了检察队伍的年龄、学历、专业结构。监察体制改革后,有内设机构和派驻机构13个,干警29人,平均年龄38岁。27名干警具有大学本科以上学历。

十年来,我院先后被最高检荣记“集体一等功”,获得“全省检察机关先进基层党组织”“省级学法用法示范单位”等荣誉40余项,我院干警先后100余人次被最高检、省、市、县表彰奖励。

因检察文化内涵深刻、主题鲜明、形式新颖,我院还被四川省检察院确立为全省“检察文化建设示范单位”“全省检察文化建设优秀院”。

我们结合抗震救灾、灾后重建的英勇表现,提出“英勇坚定、团结拼搏、廉洁公正、感恩奋进”的北川检察精神,用文字、图片和影像的形式,展示检察干警大灾面前不低头,在党和人民群众最需要的时候冲得上去、豁得出来的精神风貌,诠释“忠诚、为民”的检察本色;用参与美好新家园恢复重建和发展振兴的点点滴滴,记录北川检察干警“廉洁、公正”的价值追求。

我们还将羌民族“坚韧不拔、团结感恩”的精神与北川检察精神相结合,潜移默化的鞭策和鼓励干警,增强文化认同感。

记者:地震十周年后的今天,我们看到北川已经焕然一新。在今后,检察工作的重点将放在哪些方面?

黄菊蓉:坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,坚定不移推进司法体制改革,以队伍建设为重点,以执法办案为中心,健全完善岗位工作目标绩效考核机制,努力实现“服务大局有新作为、提升监督有新力度、平安建设有新成效、队伍建设有新举措”的目标,推动检察工作创新发展。面对新形势新任务,我们将在县委和上级检察机关的坚强领导下,在县政府的关心支持下,在人大、政协和社会各界的监督下,不忘初心,牢记使命,以奋发有为的精神状态,求真务实的工作作风,强化责任担当,狠抓工作落实,为北川实现全省少数民族十强县晋级升位目标,加快建成“大美羌族、生态强县、小康北川”贡献更大的检察力量。