“白衣警察”守卫服刑人员生命尊严

记福建省建新医院传染病区医护管团队民警

记者 吴亚东

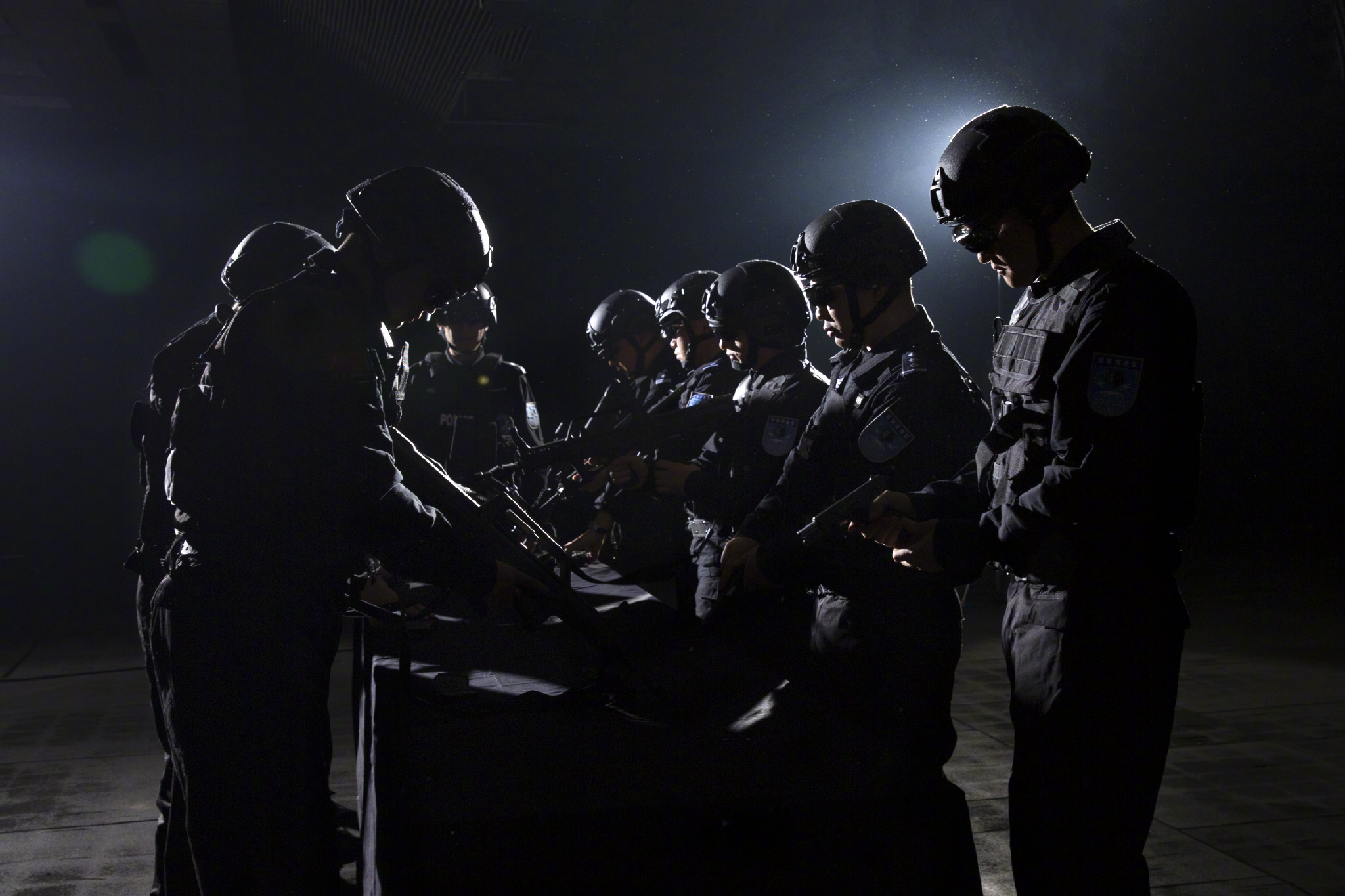

福建省建新医院是全省政法系统唯一担负监管和医疗双重任务的非营利性二级甲等综合性医院。在建新医院森严的高墙内,有一栋独立的4层小楼——传染科楼。这里关押的都是患有艾滋病、肺结核、肝炎等高传染性疾病的服刑人员,其中不少还是抢劫、故意杀人、贩毒等重刑犯。

6名医生、12名护士、7名管教民警,组成了一个平均年龄不到35岁的传染病区医护管团队,守卫着服刑人员的生命尊严。在传染病区工作,最危险的无疑是面对那些艾滋病服刑人员,他们往往病情危急、情绪不稳,一不小心,医护人员就有职业暴露、感染艾滋病毒的风险。

面对风险,传染科医护管人员做好了心理准备。他们说:“因为我们白大褂里面是警服。”

双重身份双份幸福感

2010年,临近春节,因并发严重的真菌性肺炎,艾滋病服刑人员杨某命悬一线。腊月廿八,经外院两位专家会诊后,均认为其死亡的可能性极大。按照要求,患者若有濒死征象,应及时迁出艾滋病感染病房。

医生黄凡几经考量,决定暂不将杨某迁出,而是自己承担起留院观察的任务。

治疗用药输液时需要避光,春节期间,大部分药品、器械公司放假,无处购得避光输液设备。黄凡与护士一起想办法,他们用黑色塑料袋将输液管仔细地缠起来,为保证药物的疗效,他们又将输液时间定在晚上,在病房里关灯执行。病犯病情危重,需要时刻观察生命体征,黄凡又主动担负起病房熄灯期间的病情观察任务。

这一年的大年三十,当灯火辉煌、万家团圆时,黄凡匆匆吃下一碗泡面后,戴着口罩,静静地站在黑暗的艾感病房里,听着杨某的呼吸声,迎来新的一年……

100天后,杨某病灶吸收,在郑重地向传染科每一位医护人员道谢后,他出院了。

“作为医生,救治病人,作为监狱警察,改造犯人,给病犯生存的权利,才有改造他们的可能。我做的就是这样两件事。”当记者问道如何看待自己“警医”身份时,黄凡说,“我感觉自己有双重身份、双份职业认同感、双份幸福感”。

不惧危险比家属更尽心

重症监护室住着一名70多岁的男病犯,肾功能衰竭并患有肺结核。该病犯之前做过直肠癌手术,左下腹部有一个人工肛门造瘘口。记者从护士小谢口中得知,为该病犯护理人工造瘘口的几乎都是护士长张杰,“清洁粪便、更换肛门袋,护士长比病犯家属还要尽心”。

在建新医院传染科,面对各类高传染性且带有一定危险性的病犯,医护人员可谓身处险境。

艾滋病犯王某现年67岁,同时患有严重的糖尿病、胃肠功能紊乱、强直炎、难免性褥疮、重度肺炎、痴呆症等。病犯入院时,全身有十几处褥疮,后腰处的褥疮创口长达15厘米,深可见骨,吃喝拉撒全要靠医护人员帮助。

更危险的是,王某患有严重的精神异常和被迫害妄想症,她长期绝食,护士给她打针、发药和喂饭时,她会突然起身试图咬护士的手,需要几名医生、管教民警合力才能控制住。

换药、翻身、按摩、吸痰、喂饭、清洗……医护人员不怕脏、不怕臭、不怕危险,王某深受感动,从一开始的挣扎反抗转变为主动配合治疗,在医护人员日复一日的护理下,她全身褥疮基本痊愈并出院。在医学上,像王某这种糖尿病合并重度营养不良、感染严重、身患瘫痪的艾滋病人,要治愈身上的褥疮几乎是不可能的事,但建新医院传染科医护管团队创造了奇迹!

拯救生命更拯救灵魂

2015年一天晚上,艾滋病犯陈某因日常琐事,与另一名艾滋病犯发生争执。双方情绪激动,先用侮辱性言语大声辱骂,再用肢体攻击,引起互殴,双方打得头破血流。

“我们都知道,血液是艾滋病毒传播的主要途径之一,但险情容不得我们去想可能受到感染的危险。“陈煌华是管教大队二中队中队长,他带着管教民警迅速冲入病区,制服两名互殴的艾滋病犯。陈煌华坦言,这件事让他有些后怕,但他笃定地说:“如果再发生类似事件,我还是会第一时间冲进去!”

“说句实在话,这里的病犯很难管教,他们极度敏感和脆弱。”陈煌华说,在严厉的管教之外,管教民警还需要多关心病犯的心理状态,在职责允许的范围内帮助病犯解决实际困难。

传染病区团队民警经常上门做病犯家属思想工作,给困难病犯家属捐款,为病犯义务献血,开通艾滋病犯家属进监接见通道等。许多艾滋病犯出院时都流下了感动的泪水,承诺“艾滋病到我为止”,有的病犯还加入社会公益团体,帮助更多HIV感染者。

据不完全统计,自2010年6月建新医院传染科成立以来,传染病区先后收治艾滋病犯300余人次、肺结核病犯800余人次、肝炎病犯700余人次、梅毒病犯100余人次;近5年来,病区收治的艾滋病犯人病死率仅有全国平均水平的六分之一,防治成绩居全国前列。2017年,该团队获得“福建省直机关五四青年奖章先进集体”“全省监狱系统优秀集体”荣誉称号和福建省第二届“十大法治人物”称号。

“我们救治的不仅是病犯的身体,还有他们的灵魂。”在建新医院党委书记陈万发看来,让每一名病犯拥有生存的权利和生活的希望,最后回归社会,是我国监狱的奋斗目标和责任。