中国长安网北京12月24日电(记者 彭绮琴)“杭州互联网法院设立的根本目的、最大特征是‘突破管辖权问题’,解决跨区域管辖。”12月23日,中国法学会网络与信息法学研究会第二次会员代表大会暨2017年年会在京召开,中国政法大学副校长于志刚教授在发言时表示,解决网络时代的管辖权冲突,是这个法院设立的根本。

今年8月18日,经中央深改组批准、杭州互联网法院揭牌成立,引发法律界、互联网界极大关注。作为该法院的专家咨询委员会主任、法学界唯一亲历其诞生全程的人士,于志刚教授认为,各界亟待厘清对杭州互联网法院的几大“误区”。

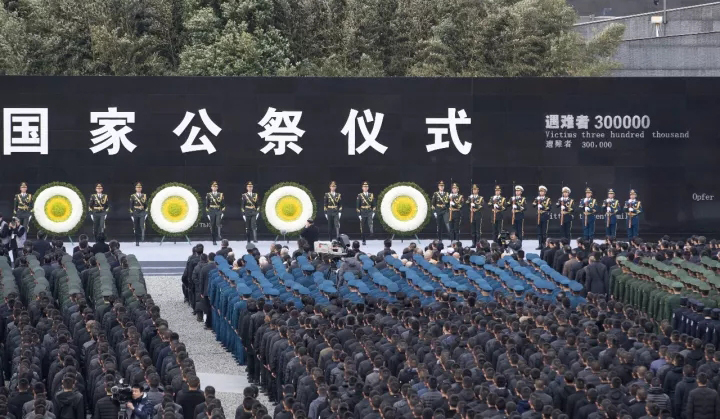

12月23日,中国法学会网络与信息法学研究会第二次会员代表大会暨2017年年会现场。

“中央深改组对设立杭州互联网法院的批复赋予了三项任务,首先探索涉及互联网案件的诉讼规则,第二探索审理模式,第三提高诉讼效能。”他说,“但无论是很多法官还是理论界、法学界,恰恰把第三项——提高审判效能,当作互联网法院主要的职责。这一点认识,恰恰阻碍了前两点认识。”

于志刚强调,作为一项重大制度创新,杭州互联网法院的设立,首先要突破的是管辖权创新问题。

“该法院设立的根本,是解决网络时代的管辖权冲突。同时,伴随着中国海外利益的日益巨大,在‘网络无边界’的情况下,探索什么时候能够跨越国家边境解决管辖权问题。”于志刚强调,虽然它在提高司法效能、节约经济成本、司法便民上,做了巨大的贡献和探索,但互联网法院的作用绝不仅仅是提供远程审判等信息化服务。

“正如在互联网业界,这个法院被一些企业称为‘阿里法院’也是误区一样。”于志刚认为,而今更大的一个误区是,一些人将互联网法院等同于“智慧法院”。“智慧法院应当说是技术引入审判过程,实现对于法院包括诉讼工作和后勤支持、技术保障,是信息化管理的法院。但不是所有的智慧法院都能够改变为互联网法院。”

于志刚教授还透露,目前,杭州互联网法院一个月案件量大概一千多起,管辖的案件分为六类:包括小额贷款、金融等合同纠纷,互联网知识产权权属侵权等知识产权纠纷,网上电子商务、产品买卖的产品责任纠纷,互联网上的侵犯人格权纠纷,还有涉及域名的纠纷,以及涉及互联网管理的行政纠纷。“目前的案件量,运行、规模、审判质量和审判规则基本成型。”

“这个法院应当说是杭州或者说是浙江省司法探索的一小步,司法改革创新的一小步,但是它是中国乃至世界司法模式的一大步。”于志刚总结。