十九大报告提出守住不发生系统性金融风险的底线专家解析

金融安全“防火墙”如何升级加固

法制日报记者 赵丽

“深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,深化利率和汇率市场化改革。健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线”。

党的十九大报告中对于深化金融体制改革的阐述成为市场关注的焦点。

纵观下一步的前进方向,接受《法制日报》记者采访的专家均认为,中国金融市场将持续回归服务实体经济的初心和本源,在货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控的框架下、在严格的金融监管制约下高效稳健运行,在牢牢守住不发生系统性风险的底线中坚定前行。

金融体制改革重心发生转变

对于党的十九大报告对深化金融体制改革的论述,北京师范大学金融研究中心主任钟伟分析认为,新时期金融体制改革的重心已经转向服务实体经济、货币政策与宏观审慎政策双支柱调控、守住不发生系统性金融风险底线三个层面。

对此,中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇分析说,重心转变的主要原因有两个方面,一方面是金融要服务实体经济,以服务实体经济为本,无论是否创新都要以服务实体经济为金融业的基本出发点;另一方面在于,我们现在要控制金融风险,包括宏观审慎监管的改革,要把防范系统性金融风险作为金融业很重要的任务。

党的十九大报告对金融体制改革的表述,对金融机构和金融市场的发展将带来哪些影响?

“首先是为金融业发展指明了方向,让整个金融业围绕这个方向,不断提高风险防控能力和服务实体经济的水平。”郭田勇说。

中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛在接受《法制日报》记者采访时说,影响主要体现在以下几点:第一,系统重要性金融机构的监管标准应提高;第二,扩大汇率浮动区间不如市场开放重要;第三,将关注家庭部门和企业的杠杆率增长问题;第四,强调系统性风险底线思维;第五,证券监管工作重点从“破”转向“立”,如果证监会把工作重点转向多层次资本市场体系建设,可能意味着证券市场监管工作的重点发生了微妙转移,过去是抓“强盗”、打“野蛮人”,这属于“破”,今后则是转向市场体系建设,这属于“立”;第六,银监会将进一步加强影子银行业务监管。

“近年来,随着国际经济低迷、国内经济增速调整、经济结构转型以及金融体系市场化改革的不断深入,再加之互联网科技与金融的迅速融合,金融体系内部的风险开始显性化,金融监管面临着重重挑战,2015年年中的股市波动成了金融监管体系改革争论升温的直接导火索。”尹振涛进一步分析说,从世界范围看,各国的金融监管都在不断调整。在2015年年中股市出现大幅波动后,市场关于金融监管有效性尤其是金融监管协调效率的讨论就迅速展开,学者普遍建议应该按照机构监管与功能监管相结合的原则和宏观审慎管理相协调的原则构建与现代金融市场相适应的监管体系。可以说,这个监管体系的建立是未来中国金融体制改革的关键。防范金融风险成为监管核心

党的十九大报告提出,健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。

在尹振涛看来,当前,防范系统性金融风险已经成为中国金融市场发展及监管最核心的主题。对这一判断,尹振涛用一系列节点作了解释:

自2016年开始,中共中央政治局会议多次提到要抑制资产泡沫和防范金融风险。2016年年底闭幕的中央经济工作会议更是强调,“要把防控金融风险放到更加重要的位置,下决心处置一批风险点,着力防控资产泡沫,提高和改进监管能力,确保不发生系统性金融风险”;

2017年3月公布的《政府工作报告》,再次强调要坚决守住不发生系统性金融风险的底线;

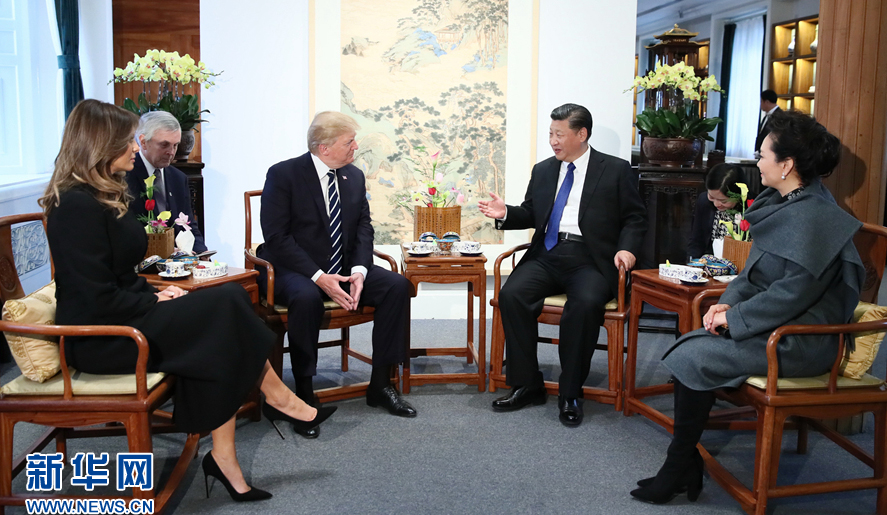

2017年4月25日,中央政治局集体学习会议上,中央把“防范和化解金融风险,维护金融安全和稳定”提升到了国家安全和国家战略的高度。在第五次全国金融工作会议上,习近平总书记强调“防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题”,为金融市场发展和体制改革提出了系统性风险“零容忍”的要求;

党的十九大报告第五部分“贯彻新发展理念,建设现代化经济体系”中,针对加快完善社会主义市场经济体制,提出要“守住不发生系统性金融风险的底线”。

对上述重要节点进行梳理后,尹振涛说,整体而言,中国金融体系的系统性风险主要来自三个方面,第一个方面是来自于宏观经济变化对金融体系产生的负面冲击;第二个方面是来自于金融体系自身演化和逐步累积的风险;第三个方面主要来自于外部风险溢出及内外风险共振。

对于金融风险,党的十九大代表、中国证监会主席刘士余在党的十九大中央金融系统代表团召开的讨论会上发言时表示,持续推进改革,以更大的勇气扩大开放,推进法制化建设,尽早建成富有国际竞争力的中国特色多层次资本市场体系。

对于其中提到的“推进法制化建设”,郭田勇分析说,这就是指整个经济运行都要做到有法可依、有法必依。在这个过程中,一方面是要完善各项法律法规,一方面要保证各项金融活动和金融行为都在这个框架内运行。

“受大陆法系的影响,中国金融市场的形成、金融产品和服务的出现,甚至大多数的金融产品创新均来源于监管机构的推动。因此,可以说中国的金融监管体制一直秉承了全面覆盖的理念,并在维护金融市场稳定方面取得了较好的成绩。”尹振涛说,所以,我们不仅要继续坚持全面覆盖的监管理念,更应该付诸实践以有效保证这一理念的贯彻与落实。需要指出的是,全面覆盖的监管理念并不意味着用单一的标准去对待所有的监管对象,而是要强调监管的层次性,根据金融发展的需要和金融市场、机构、产品的风险水平,采取不同强度的监管措施,完善多层次、多机制、综合性的监管体系。

建立风险监测体系预警机制

那么,党的十九大之后,金融监管会有哪些新动作?尹振涛特别提到了要充分发挥国务院金融稳定发展委员会的宏观审慎管理作用。

在今年全国金融工作会议上,国务院金融稳定发展委员会第一次“露面”。近日,中国人民银行行长周小川在2017年G30国际银行业研讨会上发表演讲时表示,国务院金融稳定发展委员会未来将重点关注四方面问题,分别是影子银行、资产管理行业、互联网金融和金融控股公司。

“当前中国金融监管体系最突出的问题就是缺乏监管协调,监管机构之间、中央和地方之间缺少一个实体性的、制度化的统筹协调机构来切实履行维护金融稳定、防范系统性金融风险的职责。为此,全国金融工作会议提出设立国务院金融稳定发展委员会,作为实体性的金融监管统筹协调机构,负责宏观审慎管理的有效实施。”尹振涛说,国务院金融稳定发展委员会,主要需要解决以下几个问题:一是统筹系统重要性金融机构和金融控股公司,尤其是对这些机构进行审慎管理的统筹;二是统筹各类金融基础设施和金融信息数据,比如支付、清算、交易等基础设施能够为整个金融体系所共享;三是统筹协调监管机构之间、监管机构与其他部门之间的权责利以及面对跨域业务的监管合作问题;四是中央监管与地方监管的分工、统筹和协调问题,形成多层级的监管框架;五是积极参与国际金融规则的制定,统筹监管标准的内外差异,避免产生政策的负外部性。

除了充分发挥国务院金融稳定发展委员会的宏观审慎管理作用,尹振涛还建议要尽快建立系统性风险监测体系和预警机制。借鉴国际先进经验,尽早建立符合我国国情的系统性风险监测体系。

“为更好地监测系统性金融风险,还必须加快推进金融监管的信息化建设。”尹振涛建议说,一是完善征信体系,在为金融机构决策提供依据的同时,有助于监管当局通过违约率了解宏观经济运行情况,为审慎性监管提供支持;二是健全支付清算体系及其信息挖掘,汇集经济交易信息,以此反映交易活跃状况、经济景气程度和经济结构变化情况等宏观经济运行的重要侧面,为金融稳定状况的评估提供背景;三是加强金融监管当局内部及其与各经济部门之间的信息系统整合与共享,在可能的情况下制定明确的、有时间表的金融信息资源整合方案。

“践行和落实党对金融工作的领导这一根本要求,是我国金融事业兴旺发达的根本保证,也是防范金融风险的政治保障。各金融监管部门、地方各级党委和政府根据党中央的决策部署,按照职能分工,做好本地区金融发展和稳定工作,做到守土有责,形成全国一盘棋的金融风险防控格局。”尹振涛说。