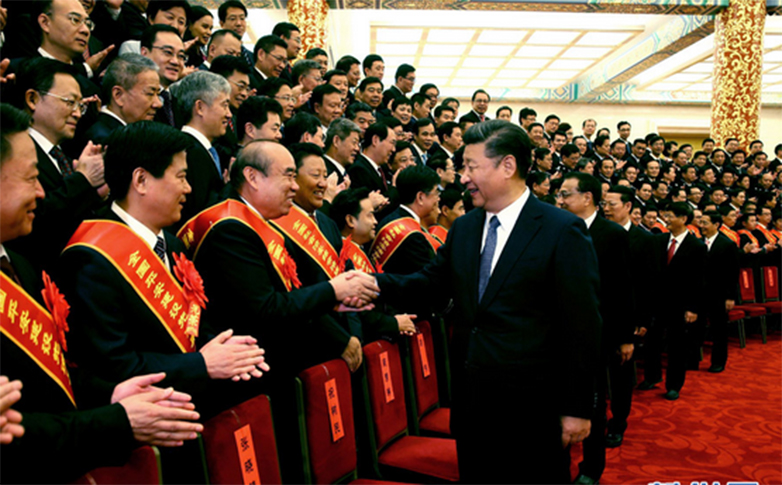

▲南京市鼓楼区法院用3名法官+4名陪审员的“大合议”形式审理案件。(鼓楼区法院供图/图)

“就是要把法官的理性思维和大众的朴素价值观结合在一起,使法院做出的裁判既能符合法理要求,又能符合一般人朴素的判断标准。”

陪审制度改革试点进行得比较成功,标志不是法院将陪审员“管理”得更好了,而是法官开始反过来“怕”陪审员了。

文 | 南方周末记者 谭畅南方周末实习生 郑可书 席莉莉

2015年4月,中央深改组审议通过了《人民陪审员制度改革试点方案》。全国人大常委会授权最高人民法院在全国10个省(区、市)50个法院展开人民陪审员制度的改革试点,希望在两年试点期后能总结经验,推动相关法律完善。

如今两年过去,50个法院改革试点的期限继续延长一年。2017年4月,最高人民法院副院长沈德咏向全国人大常委会作说明:“由于试点工作仍处于不断探索、逐步完善的过程,有些问题还没有充分显现,特别是事实审与法律审的区分在审判实践中如何具体操作仍未形成一致意见,还需要一段时间进一步研究总结。”

“从试点上看,困难是如何区分案件事实部分与法律部分。但从整个实施上看,是各级法院对这项制度认识模糊。”2017年9月29日,国家法官学院一位负责对试点法院进行调研与培训的专家告诉南方周末记者,在全国50个试点法院中,南京市鼓楼区人民法院对陪审制度价值功能的认识非常清晰,“我认为可以代表改革的方向”。

1 “不是来帮法院解决问题的”

在南京,除了鼓楼区人民法院,还有南京市中级人民法院也参与了人民陪审员制度改革试点。南京中院宣传处处长赵兴武在和南方周末记者谈人民陪审员制度的价值时,联想到了此前在山东发生的辱母杀人案。

于欢情急中刺死了侮辱母亲的追债人,聊城市中级人民法院一审以故意伤害罪判处于欢无期徒刑。赵兴武说,该案一审中也有人民陪审员的身影,但没能真正发挥作用。

陪审制度最主要的目的是什么?鼓楼区法院副院长夏雯对这个问题思考了十年,她得出答案:“就是要把法官的理性思维和大众的朴素价值观结合在一起,使法院做出的裁判既能符合法理要求,又能符合一般人朴素的判断标准。”

十年前,如今的鼓楼区所辖区域还分属于下关区和老鼓楼区。夏雯当时是下关区人民法院的一名法官,恰逢2005年,全国人大常委会发布的《关于完善人民陪审员制度的决定》开始施行,“老院长想做些事情”,下关区法院的“改革雄心”最终落在这项制度上,并在2007年举行了全国范围内第一次陪审员海选。

在此之前,下关区法院的陪审员主要来自各单位推荐。“有一点像人大代表,成了一种荣誉,每个单位推荐他们认为政治素质比较高的人到法院来,绝大部分是机关工作人员。”夏雯那时候常说,陪审员像是“法庭上的稻草人”,法官讲什么,陪审员就同意,十分配合法院工作。

第一次改革,下关区法院还比较小心,只拿出一半名额——20个人民陪审员向社会海选,另一半保留组织推荐。当时有300多位市民报名,最后选出来的陪审员主要来自三方面:离退休人员,学历较高的机关、事业单位人员和毕业不久的法律系学生。

到2012年,下关区法院将陪审员扩充到110个,陪审员与法官的比例由将近1:2变成2:1。110名陪审员大多是自荐,下关区法院开始有意识地淡化组织推荐,当年陪审员中公务人员的比例被严格控制在低于30%。

下关区法院还补充过几个专家陪审员,比如医生和手语翻译。那几年的“哑巴盗窃”案,懂手语的陪审员在法庭教育环节可以直接和当事人交流,增加亲切感。

但现在反思,夏雯觉得这种作法不符合陪审制度的原意,“实际上是法官需要这些专家陪审员,当事人不需要。但陪审员不是来帮法院解决问题的,他是帮助法庭做出判断的。陪审的法律功能不能被法院的需求所取代。”

2 几成公民愿意当陪审员?

2013年,下关区与老鼓楼区合并,新成立的鼓楼区法院继续进行陪审制度的探索。当时,全国范围内的陪审实践推进慢,有的法院漠不关心,有的法院出于功利性动机非常热衷于使用陪审员以解决“案多人少”压力。

长期研究国内外陪审制度的南京大学法学院教授吴英姿告诉南方周末记者,当时学界对于陪审制度的出路也滑向了两个极端,悲观者讥之为“鸡肋”,乐观派则认为“存在就是合理”,认为“专家陪审员”“陪调员”“陪执员”就是中国式陪审制的发展方向。

陪审制度应往何处去,吴英姿和夏雯达成了一个共识:陪审制的价值在于让民意有序进入司法,激活司法的沟通理性,用社会日常生活经验和朴素正义观来保证法官的判断符合常识,保障司法的公共理性。“民意进入司法,司法体现民意”也成为了当时鼓楼区法院选任陪审员的口号。

但另一个问题随之而来:让民意进入司法的前提是陪审员能够充分代表民意,代表整个社会普遍的价值观;从组织推荐到自荐,代表性上已经有所改进,但还是不够。

2015年入选试点法院成为一个改革契机。国家总体方案提出了改革人民陪审员选任条件和完善选任程序的要求,拥护中华人民共和国宪法、品行良好、公道正派、身体健康、具有选举权和被选举权的年满28周岁的公民,原则上都具备担任人民陪审员的资格,但又规定一般应当具有高中以上文化学历,除非是农村地区和贫困偏远地区公道正派、德高望重者。选任程序上要求增加选任的广泛性和随机性,建立和完善随机抽选机制。

真正的随机抽选能保证代表性,但实施起来非常麻烦。随机抽选的数据源从哪里来,摆在夏雯面前的有两种选择:公安系统的常住人口名单,或者选民名单。由于鼓楼区是由两区合并而成,选民名单不完备,于是夏雯选择了用公安系统的名单。

原有的110名陪审员任期还没有结束,鼓楼区法院决定用随机摇号的方法再增选100个陪审员。既然是随机,抽中的人只要愿意当陪审员,就不能再以其他理由拒绝。问题在于,这个“愿意”的比例会有多高?

鼓楼区28周岁以上、65周岁以下的常住人口有四十多万人,从中第一轮随机摇出500人,经过资格审查和征求意见,同意当陪审员的只有136人。鼓楼区法院再进行第二轮随机摇号,从这136人中产生了100名陪审员。

其实,随机抽选和征求意见,本身存在矛盾。这带给夏雯另一层思考:陪审到底是公民的权利还是义务?“如果把陪审明确为公民的基本义务,那就不存在征求意见,选到你就必须做。现在有点两不像。”不过夏雯也承认,暂时没有更好的办法。

3 让陪审员先发言

陪审员会审理哪些案件,也通过摇号来决定。鼓楼区法院规定每位陪审员全年参加陪审案件数以4至30件为限,不足4件属于未能履职,达到30件,摇号系统当年就不会再为他分配案件。

陪审员姚刚在2016年5月被抽中参与“德州扑克赌案”的陪审工作,比开庭时间提前了一个月。案件中,检方指控被告人在2015年举办“德州扑克大赛”的行为构成开设赌场罪,而被告人辩称,他们的活动在事前得到了体育主管部门的审批。德州扑克到底是体育竞技还是聚众赌博,定罪还是不定罪,争议比较大。

由于案情比较疑难复杂,鼓楼区法院第一次采用3名法官+4名陪审员的“大合议”方式来审理这起刑事案件。现行刑事诉讼法规定,基层法院一审刑事案件的合议庭不能超过3人,鼓楼区法院因被纳入试点,被授权可对部分法律规定进行调整适用。

对比之前1名法官+2名陪审员的三人合议庭,姚刚感觉,“大合议”庭上的陪审员更敢于发表自己的意见了。人数少的时候,陪审员有时不敢在法庭上询问,担心问错了有损个人形象;合议时也倾向于顺从法官的意见,担心若观点和法官的相抵触,显得对法官不够尊重。

“四个陪审员对案件认知肯定会有不同观点,陪审员之间就有辩论。法官也参与进来,陪审员发现不同意法官观点时就敢说了。”姚刚了解到,这个发言顺序也经过一番考虑,让陪审员先行合议,法官比陪审员后发表意见。

国家总体方案希望试点法院“探索重大案件由3名以上人民陪审员参加合议庭机制”。夏雯告诉南方周末记者,希望在未来能发挥陪审制度作用的“合议”其实指的就是“大合议”。“1+2”式三人合议庭虽然在过去经常使用,但严格来讲无法承载陪审制的价值:“重叠共识原则要求任何一个合议庭的多数意见必须要含有一票陪审员和一票法官的意见,三人合议庭既无法形成多数意见,也无法形成少数意见。”

4 事实审还是法律审?

国家总体方案要求,逐步探索实行人民陪审员不再审理法律适用问题,只参与审理事实认定问题。这项要求在试点法院推进过程中引起了最多的困惑,也是试点延期的一个重要原因。

姚刚在2012年通过海选成为陪审员,他对这一变化有切身体会。比如在前两年,如果判断一名被告人的行为是初犯,姚刚接下来就会对是否应减轻量刑给出建议。但是现在,如何量刑就无须姚刚发表意见或表决了,只交给法官裁定。

难题在于,在具体审理案件时,事实审和法律审有时难以严格区分。沈德咏向全国人大常委会作说明时也表示,虽然试点法院积极探索采用事实清单、问题列表等方式区分事实问题和法律问题,但我国民事、刑事和行政诉讼法均未明确区分事实审和法律审,如何区分某一案件中的事实认定和法律适用问题还有待进一步研究。

当事实审和法律审的判断产生争议时,鼓楼区法院的实践做法是交由法官决定,同时遵循“事实认定问题扩大解释、法律适用问题限缩解释”的原则将其归属于事实认定问题,以保障人民陪审员的参审职权。

法律界也有质疑这种做法必要性的声音,吴英姿就对此持保留意见:“(出发点)还是觉得陪审员不懂法律,以为陪审员只负责事实认定,就没有专业的障碍了。错误在于,司法中的事实认定同样是专业的,而且特别专业,你要通过证据规则来进行判断。”吴英姿认为,陪审制和司法专业性本身并不冲突,不能把陪审员不专业视为制约陪审制发挥作用的根本原因。

吴英姿说,陪审制过去长期失效的根本原因还是定位模糊:“法院一直把控着陪审制的运用,陪审员做什么法院说了算,服务于法院的需要。”这次试点改革由最高人民法院和司法部两家共同推行,也被视为一个进步,“把司法部拉进来了。而且把陪审员的遴选、培训、参与逐步交由司法部管,这是一个好的变化。”

夏雯也同意,陪审员参审的改革可以放在法院,但陪审员的选任和管理应该逐渐交给司法行政部门,“陪审员是一个独立的群体,不应该依附于法院存在。”

夏雯自我评价,鼓楼区法院的陪审制度改革试点进行得比较成功,标志不是法院将陪审员“管理”得更好了,而是法官开始反过来“怕”陪审员了。