(三)

转经桶的曲廊似无尽头却有终点,一段曲廊的转角处和寺院的各入口,都有一座阁子间样式的转经房。房子里没有供奉佛,门口两边各有一对小转经桶,里间的整个屋子,被一座3米多高的木质巨大转经桶占据了,只留下周围能通过一个人的走道。这样一个庞大的转经桶,站在它跟前,人似乎很渺小。当转经桶正在转动时,如果用手握在把柄上,转经桶急速转动的力量,会带着人向前奔跑,这奔跑的速度让人不能自我控制,就像在朝圣的路上,即便是一个从无信仰的人,也会被一种力量带动,恭敬和诚恳地站在佛的面前。

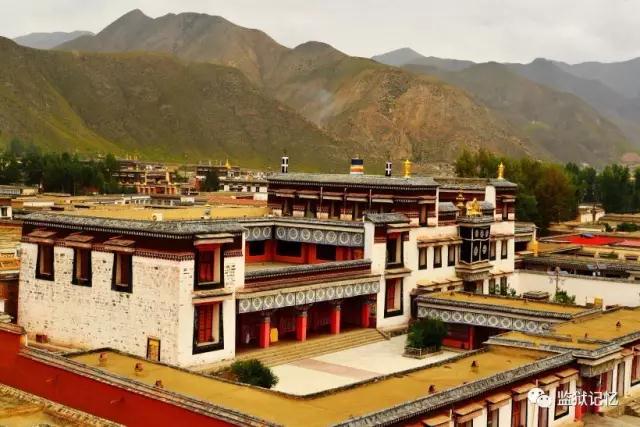

走过一段很长的曲廊,经过几间转经房,便来到拉卜楞寺有名的贡唐宝塔前。远远望去,塔顶金光闪耀,塔刹有日、月星辰;塔瓶被精致的鎏金菩萨浮雕包裹;塔下门前煨桑焚香朝拜的人进进出出络绎不绝,门口两只白身绿色琉璃头的藏式大狮子,威严昂首傲立。它们似乎是被神封的门官,在朝拜佛殿之前,在它们面前应将一切私心杂念化为乌有。人们把早已准备好的哈达,恭恭敬敬地呈在它们面前,系在它们的脖颈上,这是对佛敬献的开始。

贡唐宝塔大门上的飞檐下,有蓝底金字汉藏两种文字书写的匾额:“贡唐宝塔”和“功著千秋”。向院内望去,贡唐宝塔下长长的转经筒长廊上,人们在松柏缭绕的青烟中缓缓地绕塔行走,恳切地把身心的每一处融合到这里。在这里,大殿前的青石板、殿门上的铜环把手、转经筒上的一块木料、廊檐下帷幔里的柱子,都被诚信的藏族人用额头轻轻膜拜。即便是一块筑墙的石头,上面也油光清亮,那里有人们虔诚向佛的痕迹。

来到大殿,立即觉得自己矮小,连跨过门槛的那条腿似乎也不够长。这座宝塔,是贡唐仓活佛的纪念塔,大殿里供着来自尼泊尔的无量光佛,还供奉了历代贡唐仓活佛的灵塔和木雕镀金像,以及两万多卷藏传佛经。大殿内悬挂着各式剪绣的五彩幡幢,四壁绘制了神像,神像四周下的墙脚,摆满了僧侣们诵经的黄色蒲团。在大殿里,眼睛被酥油灯照耀中闪烁的佛像光彩充盈着,耳膜被僧侣们阵阵的诵经声轻轻鼓动着。初来的人,他们的心情一定和我一样不平静,有时震惊,有时欢喜,有时慌张,有时渴望……在高大的佛面前,自己很渺小;在众多虔诚的人们中,自己很卑微,最后只好将身体和灵魂寄托给佛祖,双手捧起洁白的哈达,高举过头伸向前方,敬献给佛座,两膝发软,跪向那布包的蒲团,把心里最无瑕的瞬间留在这里。

在这里,我常常想,如果能有幸碰到这座巍峨宝塔的主人该多好。他是年仅6岁的第七世贡唐仓·洛桑格勒丹堪钦活佛。而活佛却不是一般人,只好在大殿酥油灯光里看他的照片。他是至高无上的活佛,却也是一个童稚的孩子,他的眼神里有孩子的好奇,轻轻微笑,“缄默”地看每一位瞻仰他的人。活佛,他们的成长历程,和一生的经历都仿佛神话中的预言。在拉卜楞,是以嘉木样活佛为中心,形成的一个等级分明的活佛体系。而贡唐仓活佛的地位仅次于嘉木样活佛,历代的贡唐仓活佛学识渊博,很有作为,他们为研究和弘扬藏传佛教做出了很大贡献。

相传他们是为纪念和继承西藏著名的宗喀巴大师而生。宗喀巴大师是杰出的佛学家、哲学家、思想家和宗教改革家,他是藏传佛教格鲁派的创始者,提倡通过“闻”和“思”,有计划、成系统地学习来完成修学净治身心,他的佛学教义将中华民族中的藏族文明推向了高峰。在藏地,僧俗信众视他为观世音、文殊、金刚的化身,人们相信他的转世和复活。而贡唐仓活佛似乎就是为来完成藏族人更好地修学净化身心而来。已逝的六世贡唐仓·久美丹贝旺旭活佛曾在一望无际的大草原上,举行过10次大讲经和辩论会。特别是1994年7月,第十次大法会,在绿色一望无际的草原上,有3万座帐篷林立,有40多万信众前来聆听讲经。这不是聚会,应该是一种感召,“把人性神话,于是,佛学教义中的真、善、美成了民族心底的一种彩色的梦幻,一种圣洁的沉淀,一种永久的向往。”

站在贡唐宝塔的最高处,这里距离地面31﹒33米,是宝塔的第五层。攀登完很长的盘旋木梯,到这里长长出一口气,在温和的阳光和清新的空气中无忧无虑,把心沉下来,做一个没有欲望的自在人多么不易。然而在这塔顶,当拉卜楞整个庙宇、寺院尽收眼底,心里得到的满足,恰恰似乎就是这样没有欲望自在人的感觉。遥望南面成百上千间僧房、佛殿、活佛的行宫,巍峨如海市蜃楼在山雨前的薄雾里若隐若现;北面大夏河上一座木质的小桥,一直通向依山而建的晒佛台。这时人便走进了神话,思想任意驰骋,跟随了低空中遨游的雄鹰,展翅飞翔在被小山环绕的这座神圣而庄严的殿堂。

(四)

每一位寻访拉卜楞的人,都要去“大经堂”。“大经堂”是拉卜楞寺的灵魂。占地面积4500平方米的“闻思学院”,因其经堂是所有经堂中规模最大的一座,故称为大经堂。其他殿堂以半月形格局,环绕周围,似众星捧月。拉卜楞寺主嘉木样活佛常在大经堂讲经,这里也是寺内喇嘛进行学习和辩论的地方。

走向“大经堂”,远处的龙山上,零散着有许多奇怪的小屋,据说那里住着一些尼姑。在藏传佛教中,女人的地位很低,尼姑当然也不例外。而在拉卜楞尼姑中也有一位女活佛,每年大经堂的辩论会也有她的一席之地。

灰暗的天空中几只雄鹰飞的很低,临近大经堂,天上淅淅沥沥落下雨点,有一阵,没一阵。绕过宽广的院围,来到大经堂前的广场,远远听到宏厚响亮的诵经声,这声音似滚滚潮水奔赴向前不可阻挡。这才知十五日,正逢诵经。从广场向大经堂望去,高大的房脊雕梁画栋,飞檐斗拱。顶脊上的宝瓶、金鱼、宝伞金光灿灿,楼顶上覆盖着光洁的琉璃瓦,正中一只鎏金的法轮闪闪生辉,被雌雄双鹿簇拥着。大经堂是辩论会和讲经大会的场所,为全寺中枢。听说一世嘉木样初建时,只有80根柱子,二世嘉木样扩建为140根柱子,可容纳3000僧人诵经。后世的嘉木样汇集藏汉建筑的风格,使大经堂成为有前殿楼、前庭院、正殿和后殿共数百间房屋,为全寺最宏伟的建筑。

在大经堂门口,门虽敞开,却看到两位身材魁梧,红衣黄帽穿戴整齐的喇嘛,把持在门的两侧,他们手里握着驱鬼降魔托地的长剑。从门里向经堂大殿望去,长长台阶上巍峨的殿宇正中,端坐着一位红衣的活佛,两边各有喇嘛护坐,身后的廊宇下一字排开坐着诵经的喇嘛,他们肃然端坐,护持佛法。这样的情景,顿时便捕慑了人的情感,使人进入一种震撼心灵的宗教文化境界。

进门来到前庭,这里的院落宽阔平整,四周是敞开的廊房,据说有32间,是闻思学院辩经及法会时考取学位的场所。走过殿前广场,走上长长的台阶,我的行走似乎一直在殿前威坐的护法活佛和喇嘛们的视线里。凡人的平常心,让我每向前一步都小心翼翼。来到殿前,殿门紧闭,只能听到潮声一样的诵经从里面传出。因有佛事,不能进入,于是我在殿门外进献哈达。大殿廊下东西两边厚垫子上的僧侣们轻声诵经,这样庄严地敬献是我平生第一次。此时,内心无我,大地震后每每祈祷,唯有默默祝福养育我的苍生安宁吉祥。

沿着殿前的柱子向左绕殿退出,当我在廊前石板上行走,赤脚穿着的高跟凉鞋,在诵经声中发出“咔嗒、咔嗒”不和谐的声音。我的彩色凉鞋、赤脚、脚趾上红粉的色彩,这些让我感到自己似乎穿过时空隧道,行走在另一个空间和时间,而我身边的红衣喇嘛们,他们是我在画中游走时路过的圣景。走过正中威坐的活佛,轻轻点头致歉,他目视前方,似乎也看了我一眼,在他的世界里我是沧海中瞬间流逝的一粒尘沙。

围绕殿宇外墙转经,外墙用石块砌起,光滑平整,这里是地地道道的藏式建筑。“内不见土,外不见木”,只有墙头顶端下面,堆砌着一米多厚的干“茴麻”树梢。这些树梢涂上赤红的色彩,而它们最可观的价值却在于坚韧抗潮,极富弹性,能减缓地震引来的冲击波。

绕到正殿左侧,看到有一处侧门,因没机会走进大殿,心生遗憾,于是我冒然走上高高的木楼梯,想在门边偷偷窥视一眼殿内的辉煌。然而,却在意料之外,这里是大殿的二层,空阔的木长廊上有两位年轻的喇嘛,他们正在磨得光滑有痕迹的木板上磕长头。他们的厚底布靴放在门口。不知哪里来的勇气,我脱掉凉鞋,赤脚踏在光洁的木板上,我在他们身边学着他们的样子磕起长头。我的存在似乎在他们的世界之外。他们后背上红色的长衫,浸满汗水,他们一心向佛的虔诚,让人汗颜。

一边欣赏木廊墙壁上的彩绘壁画,一边磕头慢慢离开他们,向长廊深处走去,那里很久没有人步入,木板上有厚厚的灰土,依旧磕头敬拜,灰土与我,便如这些喇嘛眼里的我。不知为何越往里间,壁画越是辉煌大手笔,而这里却无人朝拜,只有门口的木板地被磨出深深的沟槽。正在想象猜疑中,那两位磕头的喇嘛发现了我,他们嘴里说了些什么,我赶紧离开,后来知道,这样的地方是禁止女人进入的。

(五)

离开大经堂,雨越来越大,索性躲避在一处庙宇的门楼下。这里门槛上坐着一位满头银发的阿奶,她褐色脸庞上的微笑温和而安详,她默默地注视着我微笑,而这微笑是这庙宇里滋生的最温情的东西。在夏河县城居住的藏族人,早起都要去绕拉卜楞寺转经,他们每天在祈祷中,期盼着祥和安宁,在静心诚心向佛中坦然地生活。临别拉卜楞,想起曾经读到的何正瑝先生为纪念嘉木样五世而作的一篇文章,文章的结尾正是我游历拉卜楞的心声:“这一片白色大寺,原是飘渺的仙居,我匆匆地来,终是会匆匆地去,返回到那熙扰的红尘中。只有珍重,珍重此行的收获;它将是我平生回忆中最堪留恋的一段。”

作者简介:

汪彤,女,甘肃省天水监狱民警,二级警督。甘肃省作家协会会员,中国散文学会会员,中国法学会会员。作品发表于《北京青年报》《深圳日报》《芳草》《飞天》《华夏散文》《散文世界》《甘肃日报》等报刊杂志。2011年12月出版散文集《心若琴弦》,2012年5月散文《拉卜楞行记》获甘肃省第四届黄河文学奖三等奖,2014年5月散文《四旧书屋的老李》获得冰心散文优秀奖。2015年散文集《心若琴弦》获得第五届黄河文学奖,2016年单篇散文《邓园往事》获得第六届黄河文学奖。2015年散文《将军的女儿》入选《2014年中国散文排行榜》。2015年10月获得第五届“岱山杯”全国海洋文学奖三等奖。2016年7月获得第三届徐霞客游记征文三等奖。2016年7月获得纪念柳青诞辰100周年征文三等奖。