法制网记者 颜爱勇 法制网通讯员 于磊

2017年7月8日8时许,扎赉特旗“1996•7•20”命案犯罪嫌疑人于某被内蒙古扎赉特旗公安局局长张青一行人从大连市押解回旗。至此,在兴安盟公安局相关技术部门的大力支持下,经过扎赉特旗公安局全体参战人员坚持不懈的追捕,潜逃21年的命案逃犯成功落网,扎赉特旗“1996•7•20”杀人案件成功告破。

突发惨案,觅迹寻踪

1996年7月20日晚8时许,扎赉特旗公安局接到报警:在音德尔镇某饭店发生命案,造成一人死亡两人受伤。接警后,刑警大队立即集结侦查人员和技术人员赶赴案发现场,并成立专案组展开案件的侦查。经过调查,犯罪嫌疑人于某系该饭店的经营者,在致一人死亡和两人不同程度受伤后潜逃。公安机关立即组织人员开展追捕工作,警情迅速通报至全旗各派出所,案发地东升派出所以及犯罪嫌疑人户籍地派出所着手控制于某的社会关系网;周边派出所对省际出口、出盟卡口和主要路口进行封锁,严防犯罪嫌疑人出逃,同时各基层派出所分布警力对全旗范围的旅店、网吧、洗浴等特种行业进行全面清查,搜寻线索;刑警大队向扎赉特旗及周边地区发布协查通报,通过发动群众力量和调派警力,加固封锁圈;紧紧围绕嫌疑人社会关系查找其活动轨迹,全面落实各项缉捕、侦控措施。但案发当时,受制于警力、通讯、交通等方方面面因素,于某还是不知所踪。

于某逃跑后,专案组根据掌握情况对案发现场进行再一次的勘查,对现场提取的物证进行逐一鉴别,技术人员在现场勘查中不放过任何一丝线索,并提取了于某在现场遗留的毛发、指纹、血迹,同时将提取物报送公安部检验,找寻犯罪嫌疑人踪迹。

随着时间的推移,在检验的物证中得到了于某的DNA数据,但在那个科技侦查手段相对落后的年代里,犯罪嫌疑人于某逃亡后,再也没有得到过有价值的线索,案件侦破工作还是陷入了僵局。

合力攻坚,山穷水尽

多年来,扎赉特旗公安局一刻没有放松对该案侦查工作,几届党委班子更是多次将此案彻查,翻看当年案件的卷宗,梳理其中线索,但案件仍如乌云遮日,找不到任何突破口。

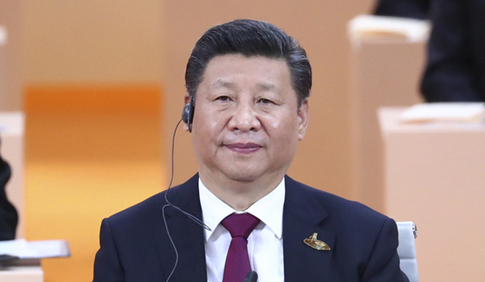

2012年新一届局党委班子成立以来,高度重视命案积案侦破工作,旗政府副旗长、公安局长张青更是多次召开命案积案分析研判工作会议,成立专案攻坚小组,亲自挂帅指挥。2016年,时值扎赉特旗公安局连续侦破了“2006.11.01巴彦乌兰特大抢劫杀人案”与“2010•04•01音德尔镇抢劫杀人案”,全局振奋,更是加大了对现有命案积案的攻艰工作,成立多个专案攻坚组命案积案进行重新彻查,并对已知犯罪嫌疑人的全力展开抓捕。专案攻艰民警对命案发案现场进行回顾,与当时办案侦查、技术人员进行座谈,对分析研判过程中发现的每一条线索都逐一进行摸排,力争从中找寻犯罪嫌疑人可能遗留的蛛丝马迹。

针对“1996•7•20 ”杀人案中掌握的相关情况,张青副旗长要求侦查人员再次对于某的社会关系进行走访调查,并采取超常规技术手段对于某及相关社会关系进行技术布控。时隔20年,即使是费尽千辛万苦得到的线索,也早已物是人非、时过境迁,一次次的追捕,一次次的功亏一篑,受害人家属也一次次找到公安机关,哭诉失去亲人的悲痛,给办案民警施加压力,甚至走上了信访道路。难道真的抓不到了吗?办案民警分析,对于某的追捕已经20余年,当年于某潜逃后,于某的妻子与孩子在一年后竟然也失踪了,一家人都能凭空消失、不知去向。

随着时间的推移,技术手段也越来越高科技,侦查人员在经营案件过程,将传统手段与科技手段有效结合,层层布控,重点摸排,终于发现了蛛丝马迹,侦查人员通过全国数据平台进行比对,比对出一个照片相似度达到75%相似度的人员杜某,侦查人员立即对杜某进行调查,原籍内蒙古,现居住在大连市某区,其儿子1992年生人,与于某家庭条件极度相似。在后续的调查过程中,杜某为人谨慎,没有行为轨迹,很少使用身份信息,这对于正常人来讲十分反常。侦查人员将情况上报,在认真思考后,张青副旗长提出了于某既然能够一跑二十余年不落网,定然有极强的反侦查意识,对于这个杜某要继续经营,要做一个合格的猎手,一次狩猎成功。在接下来的调查过程中,结果让侦查人员大跌眼镜,杜某的户籍信息显示其1996年之前已经离开内蒙古,同时当年的侦查人员进行辩认后,也认为其可能极小,案件线索又一次被迫中断。

昙花隐现,柳暗花明

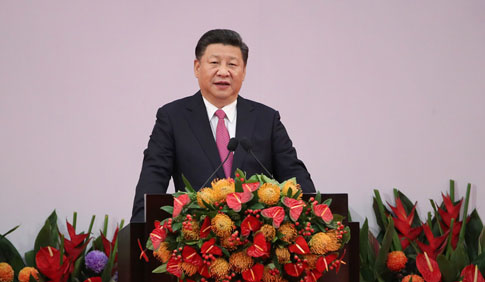

专案组在一次次的失败中,进行一次次的不懈研究,最后确定抓一个基本点就是从其近亲属关系网作为突破口。按照张青副旗长确定的侦查思路,专案民警立即采取措施对其生活圈和社交圈进行布控。在对于某近亲属关系网经营近半年的时间,终于有了收效,侦查人员通过一个身份证的信息,巡线追踪到了于某母亲,并通过于某母亲辗转多次,确定了一名90后男子极有可能就是在逃多年于某的儿子。侦查人员在对其儿子调查的过程中,又掌握了于某妻子在大连环卫工作的线索。确定线索准确后,张青副旗长立即召集经营案件的专案民警,同时带上了当年侦办案件最了解于某的民警同赴大连开展工作。

天网恢恢,疏而不漏

7月6日凌晨4时,经过12个小时的日夜兼程,张青副旗长一行到达大连市,在当地警方的配合下,对于某妻子所工作的环卫小组进行秘密调查,侦查人员通过化妆进入环卫小组进行应聘,进一步确认了该人正是于某的妻子。为了避免暴露,侦查人员悄然退出。掌握了真实姓名后,通过系统平台,很快掌握到于某妻子所住地点为大连市龙江路15号楼4单元404室,侦查人员在对该地点进行了秘密监控和调查的过程中,却发现已经人去楼空,通过确认,搬家时间仅仅在四天前。又一次的失之交臂,侦查人员的心情如过山车一样跌宕起伏,所有工作重心又回归到监控于某妻子,力争通过跟踪其找到于某。时间一分一秒的过去,环卫工作人员众多,上岗、交班十分频繁,于某妻子两次乘车离开、又回来,牵扯着侦查人员的心。终于到了下班时间,侦查人员在环卫组监控的侦查人员发现了于某妻子正与一名蓝衣男子在一起交谈,侦查人员一眼认出这名蓝衣男子就是于某。当侦查人员上前抓捕于某过程中,于某没有反抗,他哀叹:“老家朋友来了!天网恢恢,疏而不漏。”通过讯问,于某对其持刀杀死刘某,并致两人受伤的犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人于某已经被押解回扎赉特旗,并被公安机关刑事拘留,逃亡了近21年终究还是落入法网,等待他的也将是法律的严惩。