穿梭于重大刑案现场的“法医神探”

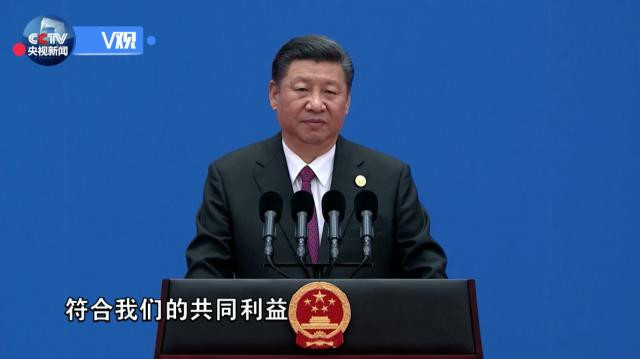

海口市公安局刑警支队DNA室主任王先文速写

“找他,肯定错不了!”

如果一起命案扑朔迷离,案发现场又极少有物证,此类“疑难杂症”,大家都会想起他。

他就是海南省海口市公安局刑警支队DNA室主任王先文,被称为海口DNA刑侦技术第一人。

初见王先文,干净的衣服,温和的眼神,没有一丝刑警的逼人气势,还有那“地中海”发型,看起来更像是一位邻家大叔,但他却是同事眼中的“法医神探”。

“天气”成为破案突破口

“孩子,真凶认罪伏法了……”在破案的那一天,王先文在心中默默念叨。

2013年10月10日,在海口市白坡里一出租屋发生一起入室抢劫杀人案,一对母子遇害,孩童大约两岁。

“现场除有翻找财务的痕迹,地上、床上和墙上全部是血。”王先文现场勘查发现,两位死者均被捆绑,颈部被锋利刀具划伤致死,屋内无激烈打斗过痕迹。

多年的办案经验告诉王先文,嫌疑人很轻易将一对妇孺捆绑杀害,且死者并未反抗,双方力量肯定相当悬殊,由于现场几乎无凶手痕迹,勘查工作遇到瓶颈。

“由于海南天气炎热潮湿,嫌疑人犯案时有可能流汗,通过还原其活动轨迹在厨房地面及床上竹席处发现两处疑似汗斑。”稍后,王先文最终从天气方面找到了突破口。

“在床上看到一小滴汗,让我非常惊喜。”王先文努力寻找与汗液里相吻合的另一个物证,并在大门处发现嫌疑人藏匿的遇害者家的菜刀。他第一时间将物证带回了实验室进行检验,结果显示有人进屋作案。

然而,当他将检验结果录入DNA数据时,却遗憾的发现未有前科人员的DNA数据与之匹配。

专案组在事发片区开展大量的排查工作,五天后,犯罪嫌疑人陈某落网,开始陈某拒不交代,在DNA检验结果面前,陈某不得不如实供述了自己的罪行。

DNA锁定千万“大盗”

2016年7月20日, 海口市龙华区民生路某高档小区发生一起特大入室盗窃案,损失财物价值高达近千万。

在勘查完现场之后,王先文意识到,嫌疑人是个“老手”,非常狡猾,嫌疑人戴手套作案,不留痕迹给物证的提取和利用增加了很多困难。

“这就相当于是个死结,提不出物证没法锁定嫌疑人,案件没法进一步推进。”王先文与他的同事们对案发现场进行了全面、细致地勘验,仍一无所获。

王先文是众人眼里的工作狂,不破悬案不罢休。他把自己封闭起来冥思苦想,最后转换思路,对嫌疑人多处接触翻动过的物品表面使用脱落细胞粘取器进行了粘取。结果遗留在表箱旁的表撑子表面残留印痕处检出一混合型DNA分型。

“因为是混合型DNA,需要在杂乱无章里不断分型提取、核对和反复检验。”王先文说。经过反复排列、核对,成功拆分出一完整男性DNA分型。

当数据录入全国公安机关DNA数据库后即刻比对检索出海口前科人员王某,王某在铁的证据面前供认不讳。另外,王某被抓带破多起入室盗窃案。

500次穿梭重大刑案现场

“医学知识每5年就更新一次,原来在大学里学的知识,现在能够用得着的只有10%……”

在王先文的记忆中,海口市公安局刑警支队DNA室成立之初,一切几乎是零起点,而大学学的知识远远不足以支撑案件侦破,他只能和团队不断专研、总结和创新。

在同事的印象里,一有时间,王先文就会到到实验室专研,或者查看国内外相关专业书籍以“充电”,致力于以丰富的专业知识和先进的科学技术破解命案迷局。

记者了解到,王先文在繁忙的工作之余,潜心钻研,利用工作之余结合实际工作撰写了多篇论文,其总结性论文《接触性检材“502”熏显后手印细胞DNA提取方法的应用研究》于2015年底发表在了国内顶级期刊《法医学杂志》。

近15年来,王先文受理各类案件6000余起,先后穿梭于重大刑案现场500余次。每次出完现场,哪怕是时间再晚,他都会立即赶到实验室,逐一检验收集回来的物证,不得出结论绝不收兵。

“独具慧眼用知识看穿迷雾,维护法律尊严。这是DNA刑侦技术直接破案的精彩和独具魅力的地方。”王先文说道。

今年5月19日,在全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会上,王先文获得全国优秀人民警察荣誉称号。(法制网记者 邢东伟 见习记者 翟小功 通讯员 陆万能)

法制网海口6月1日电