作家凡高产者,我以为大抵有两个原因。一是性格使然,多精力充沛,激情似火,总有创作的冲动;二是对自己涉猎的题材,有一种真正的热爱。这种热爱是如爱祖国、爱父母、爱自己的家人,真挚而饱满,深厚而沉重。作家的创作,实在如心泉的自然流淌,是潺潺的乐曲;而高产者,便如那涨水时的跌宕奔腾,是激昂的呐喊了。

在公安作家队伍中,这样的高产者为数不少。如北京的吕铮,13部长篇小说奠定了他在公安文坛上的地位。如重庆的但远军,以一年一部长篇的速度,在文学园地里驰骋。著名作家李迪先生,虽已年近七旬,仍然一袭红衫,笑声爽朗,四处奔波,笔耕不辍,采访创作了大量公安题材的报告文学和小说。其写作热情恰如他喜好的亮红色,有一种蓬蓬勃勃的青春活力。

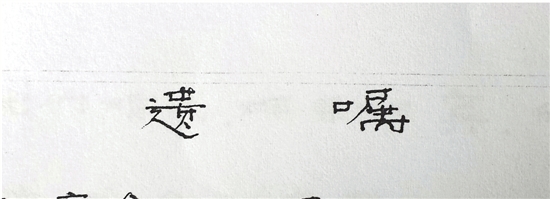

由此而说到刘庆玉,却似乎略有不同。庆玉也是位高产作家,仅他在一年多的时间里,创作出近80万字的三部长篇小说,就已经非常令人钦佩。但印象中的庆玉似乎不是个情感外露的人,常常微笑不语,稳重如一棵沉默的树。我和他不算熟悉,几次邂逅,也只是点头握手,未及深谈,对他的创作情况所知不多,但他的高产,却是早有耳闻。想来一个如此低调的人,却是笔下千言,他的创作历程,确有可圈可点的地方。

庆玉18岁穿上警服,成为一名人民警察,至今工作在江西景德镇的公安机关。这在公安队伍中,是司空见惯的人生轨迹,有数不清的普通民警,都是这样一步步地走过来的。岁月荏苒,沧海桑田,生活磨炼了每一个人的生命,也铸就了一种灵魂。也许是因为长期在瓷都工作生活的缘故吧,庆玉的性格也如青花瓷般,温润而雅致。“上马击狂胡,下马草军书”,在外表的儒雅下,庆玉心里也蕴藏着和每一名人民警察同样的英雄情结,为战友们而写作,于他来讲,就是一种必然。用他自己的话说,“因为现实中发生了许许多多令我感动而激动的故事,使我情不自禁地想拿起笔”。

看庆玉的《警苑三部曲》,无论是描写女警生活的《社区女警队》,还是关注烈士子女的《英烈后代》、讴歌退休老警察的《退休警官》,庆玉倾注了他全部的心血,调动了他所有的生活积累,全力塑造出了一批有血有肉的人民警察形象。匆匆翻阅书稿,只觉生活气息扑面而来,令读者如置身警营,直面警察的工作生活和他们的喜怒哀乐,字里行间都是撼动人心的力量。

庆玉善于汲取生活营养,为自己的写作奠定坚实的基础。庆玉善于提炼编织故事,让自己的文字能够有趣味有内涵。庆玉还善于塑造好笔下的人物,使他们能够跃然纸上栩栩如生。这一切,对作家而言,实属“看家本领”,但细细想来,在庆玉来说,却是公安生活的丰厚给予和滋养。几十年的公安工作经历,或许没有改变警察刘庆玉天生的温和性格,却铸就了作家刘庆玉的赤热心肠。他的高产,其实体现的是创作的一种真谛,那就是文学艺术工作者只有深入生活、扎根人民,才能创作出优秀作品。

有人说,公安作家就生活在公安一线,就沉浸在火热的斗争生活之中,还谈什么深入生活?其实不然。身在生活,不等于心在生活。在公安战线,自称对公安战线的生活“不感兴趣”的作家也不是没有。这样的人虽穿了警服,魂却是游离者,找不到真正的归宿。真正的深入,是心的深入,是情的深入,如庆玉所说:“对公安事业的挚爱,成为我写作公安题材文学作品的最大动力。”庆玉如此说,也如此做,他数十年勤恳耕耘在那片沃土,《警苑三部曲》即是他思考和劳作的明证。他为广大的公安文学创作者和爱好者树立了一种榜样。

庆玉的女儿从中国人民公安大学毕业后,在上海的一个派出所工作。岁月轮回,女承父业,女儿走的竟是当年父亲走过的同一条道路。生活是庆玉作品的最好注释和写照,他写的,也是他正在做的。祝愿在他创作的丰收中,女儿是他最骄傲的那个篇章。

(张策)