我没有生在书香之家,却幸运地伴着书香成长。

只断断续续读了高中的母亲,用手写自制的小卡片,硬是让我3岁就认会了1000多个汉字,早早地开始自己捧书阅读。

上世纪80年代的县城小镇,接触的多为小人书。那时小人书1分钱租1本,母亲省吃俭用,也要不时租回一大堆来,有《敌后武工队》《列宁在十月》这样的主旋律,也有《白蛇传》《钗头凤》这样的浪漫传说,还有三国、红楼等名著绘本,全家人一起交换着接力看。

小人书相伴的夜晚,如同节日。昏黄的灯光下,沙沙的翻书声,宁静而温馨。之后的岁月里,这一幕,连同阅读的习惯,深深烙印心中,相随至今。

与阅读同步的是母亲不容更改的规矩——必须写出读后感,其中的复述内容超过三成要重写,不深刻也重写。为了这个近乎严苛的要求,年少的我经常一本书要来回看上好多遍,绞尽脑汁寻找文字背后的东西,挖掘内心那些稚拙而真实的感受。

多年以后,当读到歌德的名言:“经验丰富的人读书用两只眼睛,一只眼睛看到纸面上的话,另一只眼睛看到纸的背面。”我才真正理解了母亲的做法。独立的精神、自由的想象,是母亲从小培养和赐予我的最宝贵财富,让我受益至今,铭记终身。

到我有了女儿,从她牙牙学语,我便每晚拥着她看画报,读童话故事;用母亲自制卡片的老办法教她认字;到她可以自己阅读的时候,和她讨论书中的各种人物、细节与思想;带着她感受书不光要竖着读,还能横切开来看。

女儿在成长,也在阅读中不断洗练着自己。我欣慰地看到,她的文字里,属于自己的独立思维越来越多;而母亲曾在阅读中让我耳濡目染的善良、诚信、仁爱、重情,又通过书香,越来越多地浸染到了她的言谈举止里。

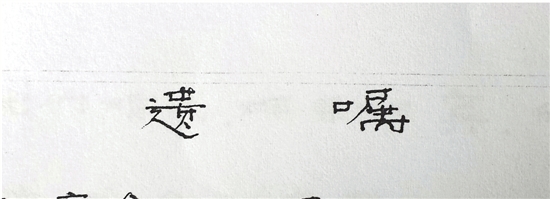

文以载道,书以传家。书香里,那些言传身教、那些门楣家风,正在生生不息,代代流传。

(郭红)