【编者按】

Ted演说、视频短片、口述历史、文化传承、价值引领、知识管理、可视化、大数据……这些时髦大词,怎样与法院党建、青年工作相结合?在“人人都是自媒体”的新媒体时代,广大法院人应如何站稳舆论高地,传播法治能量?5月5日下午,最高人民法院司改办、新闻局党支部会同院青年联合会司法研究及宣传界别,共同举办了一次题为“新媒体时代法律人的价值引领:‘庭前独角兽’的实践”的青年文化论坛。 论坛由最高法院司改办何帆法官主持,邀请上海高院团委书记、司改办法官李则立主讲。李则立从上海高院团委如何继承邹碧华精神,精心运营“庭前独角兽”微信公众号说起,以视频等可视化方式,系统介绍了上海法院依托现代信息化手段,通过开展PLUS演说会、评选十佳青年、采访司法元老、推广实务技能、普及管理思维等方式,发掘青年典型,凝聚青年共识,实现价值引领,带动党团建设,打造“讲政治、有理想、接地气、传新知”团队的实践。

最高法院司改办、新闻局全体党员、部分青年干警、法律实习生和北京法院系统部分干警参加了论坛,并与主讲者交流互动。司改办专职党务干部吴毛旦、新闻局专职党务干部胡夏冰进行了现场点评。

为了让广大读者了解论坛内容,现第一时间推送讲座实录、PPT和视频链接,希望对大家有所启发。

【论坛实录】

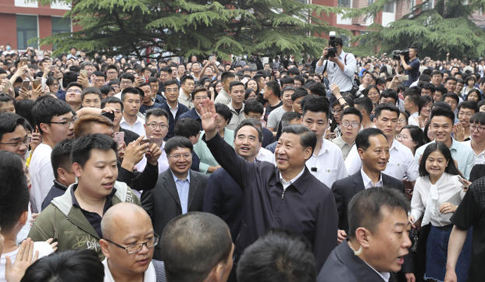

何 帆:欢迎各位拨冗参加今天下午的活动。这次论坛由最高法院司改办、新闻局党支部会同院青年联合会司法研究及宣传界别共同举办,也是青年文化系列论坛的第一次活动。 前天,习近平总书记在中国政法大学考察时,对广大青年人提出了德法兼修、励志勤学、刻苦磨炼等一系列要求。昨天,周强院长在最高法院机关青年干警座谈会上,也勉励我们要坚持理想信念、勇挑历史重担、坚持脚踏实地、不断锤炼品格,让青春在法治建设、公正司法的伟大实践中焕发绚丽光彩。今天这次活动,就是我们落实总书记要求,促进青年干警交流学习的一次尝试。

今天在座的,有许多领导和同事,也有不少法律实习生,有人风华正茂,有人早生华发。不过,按照某个网络段子的说法,共青团说28岁以下是青年,国家统计局说34岁以下是青年,联合国说45岁以下是青年,世界卫生组织说65岁以下都是青年。在事业上,我们要一心一意跟党走;在知识吸取和学习劲头上,我们可以参照世界卫生组织的标准,严格以青年心态要求自己。

今天论坛的主题是“新媒体时代法律人的价值引领:‘庭前独角兽’的实践”。它其实包含两层含义,一个是“新媒体时代”,一个是“价值引领”。 先说新媒体。移动互联网时代,有网络和手机处,人人皆是新媒体。相对传统媒体而言,新媒体传播更广、速度极快,倒逼我们改变传统的工作作风和文宣模式。在司法案件上,要一方面要做到公正审理,一方面同步做好预案、把握先机、引导舆论。在法治宣传上,则要更大程度上发挥微信、微博等新媒体平台的作用。 就以微信公号为例,政法系统内部有很多公号。除了官方号,法院系统还有“舆论热点”“法影斑斓”“法眼观察”“桂公梓”“多元化纠纷解决机制”等,检察系统则有“法律读库”“法律读品”“CU检说法”“刑事实务”等。这些公众号,风格不一,各有特点,有的侧重提供综合资讯,有的侧重传播司法新知,有的侧重输送观点,有的则专精于某一业务领域,吸引了不同层面的订户。如何打造一个有品格、有专业的微信公众号,可能是大家比较感兴趣的话题。 再说价值引领。一个有理想、有信仰、有凝聚力的团队,应当有稳定的价值观。从“两学一做”到“三会一课”,都是不断坚定我们共产主义价值观的过程。在这个过程中,我们的价值引领方式,如何与时代发展接轨,与科技进步接轨,与青年的兴趣喜好接轨,变“逼我学、让我做”为“我要学、我愿做”,是需要我们认真思考的问题。 令我欣喜的是,上海团委运营的“庭前独角兽”公号及其承载的青年思想政治工作,将“新媒体时代”和“价值引领工作”很好地结合在一起。虽然它的订阅户比不上一些“门户大号”,但数量一直在稳步增长。打开这个公号,有精彩的演说视频,漂亮的宣传文案,有趣的法官感悟,也有审判实务、技术分析、人工智能、域外资讯。

更重要的是,以这个公号为载体,团委工作打开了新思路,党建和青年工作也有了新抓手,实现了价值引领和人才发掘的双重作用。

下面,有请上海高院团委书记李则立同志,向大家介绍上海法院的实践与经验。

李则立:

很荣幸来到最高法院,与各位领导和同仁分享上海高院团委运营“庭前独角兽”公号和开展青年工作的经验。

价值观的重要性毋庸多言,一群人,有价值观的才是团队;没有价值观,只能是团伙。习近平总书记多次强调价值观传递的重要性,特别对于青年,他谈到:“中国的未来属于青年,中华民族的未来也属于青年。青年一代的理想信念、精神状态、综合素质,是一个国家发展活力的重要体现,也是一个国家核心竞争力的重要因素。”

有理想信念指引的青年,才是国家建设的重要力量。

新媒体时代,价值观传递面临的挑战是什么?主要是因为信息的传播方式,人们的联系方式发生了变化,传统办法很难到达目标对象,或者效率不高。有人说,现在的青年跟以前不同了,难带!开会、讲课、参观的方式他们排斥,不认真。实际上,哪里是人不同了,是时代变化了。一方面信息爆炸,注意力成了稀缺资源,另一方面,进入丰饶经济时代,人们接受教育、参加活动的机会成本大大提高。组织信息传递效率低,耗费时间,又不能带来获得感的活动青年自然不买账。我们必须探索新方式,新办法。

传统价值观传递模式的问题是什么?

第一,频次。谷歌公司有个理念“祷文不会因为重复而变色”,也就是说价值问题要时时讲,日日讲。但是很多组织实际上很难长期坚持不懈。

第二,效果。价值观是传递了,会开了,文件传达学习了,到底有没有入耳入脑?有时不清楚,有时很难衡量,没有及时反馈机制。价值传递的反馈机制是一种延时反馈机制,就像洗澡开热水,需要等一会才出来,有10秒的延迟。价值观传递也是,在当下反映不出来,等到组织内有的人掉队了,或者有的人出问题了,才发现很多事都谈过,但接受信息的人没走心。

实际上,这两点相互影响,关键还在于没有及时反馈机制,没有正反馈,就没有激励,很难持续地去做,没有负反馈,就很难分析问题出在哪里?导致目标不明确,方向不明确,形式上也就很难去创新。

为什么在自媒体时代,价值观传递还是首推微信?新媒体时代,信息传递的载体有很多,微信、微博、今日头条等等,方式上各有千秋,但在价值传递的方式选择上,首推微信。

原因在于,微信是一个社交网络,本质上是一个封闭社区,基于人与人之间的联系,通过一个又一个人的朋友圈,一层一层圈层式传播。一个微信公众号可以说是一个因为某种价值而聚合的“部落”,正应了马克斯·韦伯说的“人类是悬挂在自己编织的意义之网上的生物”,所谓去中心化的时代,就是形成了一个又一个的意义之网。像法院这样的组织不就是一个比较稳定、组织化程度很高的,有高价值认同感的群落吗?

微信还在一定程度上解决了反馈机制问题,设计了阅读量、订阅数这样的指标。特别是阅读量的设计很有意思,一个人阅读100次,也只计一次,如果有1000的阅读量,就基本可以认为这个信息到达了1000个人。而且,这个反馈是比较及时的,很快就让你知道,一般发出去几小时就基本能准确预测结果。

也就是说,可以把传播结果看成是一个“教练”,做的好不好?由它告诉你。

那么价值如何传递?价值观一定不是直接出去的,正如寓言所说,真理光着身子在村里走一圈,大家都躲着它,穿上衣服,包装好了,大家才愿意接受它。

所以,内在的价值是确定的,比如司法改革的内核就是“专业化、职业化”。但是这个价值光讲,没有用,践行了,接受了才有用。价值通过理念的传达,内容的打造,形式的创新才能传达出来。价值是固定的,内容和形式是可以不断变化的。效果好不好?可以让微信这个“教练”去帮你校正。

当然,只看阅读量这个单一指标一定是有问题的,光追求阅读量就可以无节制、无底线地去煽动情绪,花式蹭热点等等。那如何去平衡这个指标?还是价值观,有价值内涵的阅读量就是一个好的反馈机制。所以,有人提出来,要做有品质的十万加。

“庭前独角兽”就是基于这样的理念去打造的一个用于组织内部宣传、聚力的平台,缘起于邹碧华院长。“庭前独角兽”是他生前的微信、微博名。但继承不能止于纪念,更在于学习、发扬他的理念,不断传递“燃灯者”的精神。我们沿着这样的道路一直探索前行,创办了一系列活动。

1. 法院文化。一是创办了PLUS演说会。为什么要创办一个演说会?是为了让信息更有效地传播。采用什么方式?演讲和可视化表达。PLUS是“pro legal universal share”,四个单词首字母的拼写,意为“专业、法律、大众、分享”,也就是说用听众听得懂的方式分享法律专业。

PLUS看上去只是个演说会,但这只是形式,内涵是对专业化、职业化的追求。我们的组织要求汇报工作简明扼要,讲解案件清晰准确,这是组织的专业化需求,但技能不是天生的,都是后天习得的,这些理念的传达需要载体,需要形式去实现。

所以,这不仅仅是一个活动的展示形式,而是通过活动提供了一个练习环境,通过比赛树立了一些标杆。哦,大家知道,他们演讲是这个样子的,可视化不能简单理解为PPT,是一种表达方式。他们怎么做到的?通过不断地练习,刻意练习,寻找方法,探索演讲背后的规律。更内在的价值则是追求卓越的精神!

颜值固然有魅力,更重要的是智识、热情和才气!

二是创办了“十佳青年”的评选。虽然只是个内部的评选活动,但是采用了不同的形式和讲故事的办法,传播效果和传达出来的精神就可能不一样。

或许我们可以换个方式讲述法官故事。例如下面这个我们干警自己拍摄的视频短片:

有人说,看到这位法官刀刻的画面很感动,因为表现了法官的“工匠精神”。

三是创办了法律人生。通过采访,记录口述历史。我们先后采访了原最高法院副院长李国光、原上海高院院长顾念祖、滕一龙等老一辈法院人,李国光院长谈了他从北大,来到西藏,在藏一呆24年,又从西藏回到上海,从上海到北京的法律人生。

顾念祖院长因为参加革命,肄业于东吴大学法学院,上海法院初创时期就到了法院,他谈到一起几经反复的开棺迷案,顶住种种压力,维护了司法公正。

滕一龙院长谈到上海法院的十年规划以及信息化建设令人印象深刻。很多青年通过了解法院的历史,才真正发现,我们中国的法院发展很快,老一辈艰苦卓绝的努力,实现了如今的跨越式发展,真真来之不易。

2. 理念传达。“庭前独角兽”通过不断创造有价值的内容,希望帮助法院人提升专业技能,提高工作效率。比如知识管理,我们思考并绘制了法官能力谱系图。

在互联网时代,信息的获取成本越来越低。在未来的人工智能时代,一些简单的规范化、标准化的工作可能会被替代。我们需要思考未来法官的能力结构。

底层是法律思维,如果想要得出相对一致的判决结果,那么最有效的管理莫过于思维过程的统一。以此为基础,提升法官的各项技能,这些法学院不生产的实践知识,才可能是在复杂社会当中维护司法公正的必需品。

同时,学会大数据的应用是这个时代必须提上日程的项目,在能力谱系图中专门强调了工具的使用能力。这两段都是输入系统,而法官的输出则需要通过写作和演讲。通过研究问题、梳理问题,产生新的认知,再让新的知识循环到整个知识网络之中去,不断实现知识的良性循环。

为此,我们开发了一套更具互动性的视频课程,比如,我们花了很大精力,将邹碧华院长的经典著作《要件审判九步法》开发成在线视频课程,便于法官利用碎片化时间进行学习。

组织的知识管理最难解决的可能是动力问题,因为比较难以持续。比如,书记员工作的特点是规范化、标准化程度比较高,这样的工作进行知识管理就会有很好的效果。我们将书记员的工作规范梳理出来,就能够大大提高规范化的水平。

但是,这套规范会因为时间的推移和新的法律法规的出台而过时,需要有人不断去动态调整和补充。谁来做?他为什么有动力来做?我们通过微信公众号一定程度上改善了知识管理的水平。其实,他的梳理分享出来,让大家看得见,本身就是对他价值的认可。

所以,有很多法官助理、书记员愿意花时间去整理,画图。他们分享出来的价值是很大的。譬如将书记员容易犯的错整理成一个备考清单,每次工作完成后对照一遍,看看有没有疏漏?是不是会提高工作的准确度呢?这些资料的传播度很高,也说明契合了法官助理和书记员的真实需求。整理出来的资料,目前已经成为上海一些法院的书记员教材,而且在手机上,取用方便。

可视化。可视化是一种表达方式,能够提高我们的学习效率。比如前一段出了婚姻法解释二的补充规定,涉及的法条其实很多,我们有没有可能用一张图来表示,厘清审判思路?

大数据。智慧法院建设是法院的未来,要实现有赖法官的深度参与,开发出来的应用也需要用有效手段进行推广。我们发现,很多能够提高法律人工作效率的技术工具,大家也都有所耳闻、有所了解,但是对如何与工作的真实应用场景结合不太了解,这可能就是让技术推动法律的“最后一公里”。所以,我们的法官、法官助理、书记员撰写的,基于真实工作场景的应用体验,就有比较广泛的传播。

此外,还有很多法院管理方面的思考,在这些方面我们也获得何帆法官很多指导。他开设了一个“法院管理新思维”微信群,我们经常在里面讨论一些管理学问题,以及如何将现代企业管理思维引入法院的流程管理、质效提升、绩效考核。

3. 社群打造。通过线上线下活动的开展,上海法院逐步形成了一些因为演说、翻译等兴趣结合起来的社群。比如PLUS演说会有一个100多人的群体,而翻译小组(翻译域外司法实务资料,也是英文的学习交流小组)也有了80多人。他们对于价值有比较高度的认同感,既是内容的生产者,也是传播者。围绕着“庭前独角兽”公号,逐渐凝聚产生一个基于组织价值认同的学习型社群。

形成这一类社群的意义是什么?稻盛和夫说,人可以分为三种。第一种是点火就着的“可燃型”的人。第二种是点火也烧不起来的“阻燃型"的人。第三种是自己就能熊熊燃烧的"自燃型"的人。

组织的不断发展,有赖于寻找到“自燃型”的人,燃烧自己,点亮“可燃型”的人。组织如何找到人才,第一位的是价值观。在一个人数众多的大组织里,人容易被符号化,人才可能会被定义为某某庭、某某合议庭的某某,并以此来判断一个人的价值。但实际上人是非常丰富的,并不是平均主义的,那么组织如何获得信息呢?通过不断的价值观传递,并获得反馈。有益的文化建设,可以成为管理的补充。

“庭前独角兽”是邹碧华院长生前的微信微博名,邹碧华院长视为座右铭的一句话:“将来我判断自己人生成功的标志,是看我帮助过多少人走向幸福。”也许“庭前独角兽”在这里是与他共通的。

我的介绍就到这里,谢谢大家。

何 帆:谢谢则立的精彩发言。孟建柱书记在一次政法干警学习讲座上提到过,我们政法机关做事情,不仅要做好,还要做得有品位。从则立的介绍和视频可以看到,上海法院不仅审判工作做得好,司法宣传和青年工作也精益求精,从活动组织到视频拍摄,都很“有品位”。这一点,非常值得我们学习。下面进入互动交流环节,哪些同志要发言。

孙雅婷(新闻局干部):新媒体时代,都注重在线化和数据化,能不能在微信公号后面开放一个互动区域,促进更多交流?

李则立:目前我们还是一个订阅号,还很难像服务号那样交流互动。总体来说,陌生人之间很难进行有效的互动,还受制于司法伦理等问题。但这应该是一个发展方向,我们会不断朝这个方向努力。

龙 飞(司改办指导处处长):“庭前独角兽”这个公号有多少人参与运营?

李则立:以我为主,有7个小编参与运营。

龙 飞(司改办指导处处长):我的“多元化纠纷解决机制”公号和何法官的“法影斑斓”都是单人运营,希望有机会与你们的团队合作。

李则立:那当然求之不得。

耿慧茹(新闻局干部):李则立同志的介绍让我们很受启发。我们这代青年人是与互联网同生共长的,需要不断适应互联网时代的新要求、新挑战,用邹碧华精神引领我们不断向前。

金晓丹(司改办调研处副处长):刚才您提到了三类人,您是靠什么让团队凝聚在一起,用什么力量点燃那些“可燃型”的人?

李则立:我们的终极目标,是让“庭前独角兽”成为一个在年轻人中有影响力的传播媒介。我在这个过程中,扮演的是一个“催稿人”角色,就是发现最适合的人,催逼他写出他最擅长的东西,有时就得“踹一脚”,逼出来,然后逼着人家不断修改,在这个过程共同提高,也相互认可。邹碧华院长提出过一个理论,就是价值层面的追求实现得越多,对物质层面的追求就越弱,希望借助这个平台满足大家对价值的不懈追求。

吴毛旦(司改办专职党务干部):听完则立的发言,我有一个感觉,就是自己也变成何帆处长口中的“青年”了,而且觉得非常震撼,让我看到咱们法院年轻人的风采,看到上海法院年轻同志继承邹碧华院长的“燃灯者”精神努力。

胡夏冰(新闻局专职党务干部):今天享受了一次思想盛宴。新媒体时代也是一个价值多元的时代,但我们对法治的追求是一致的,希望我们一起努力,为法治建设增光添彩。 何 帆:今天的活动就到这里。下一步,我们将邀请更多重量级嘉宾参加我们的青年文化论坛,与大家分享不同专业领域的知识和体验,欢迎大家长期关注并积极参与我们的活动。祝大家周末愉快!