有中间经手人参与的买卖在现实生活中可谓比比皆是,尤其是买卖双方身处异地时,中间经手人以其对市场和交易习惯的了解可以大大减少交易双方的麻烦,节约交易成本。这就是当下一种称为“买手”的新兴职业得以产生的社会土壤。

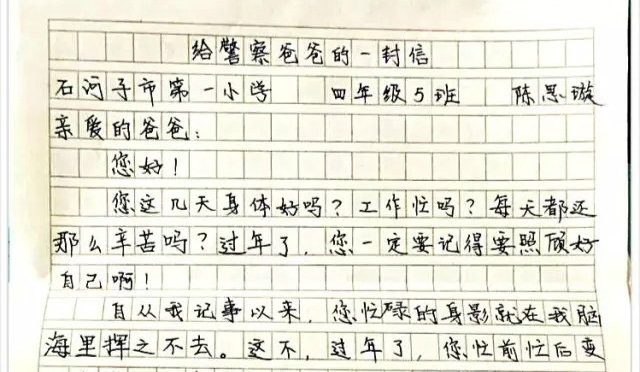

然而,“买手”的介入在方便交易的同时,也存在隐患。首先,“买手”的身份难以核实和查证。此案中,各方当事人均确认讼争购销合同由名叫“程江”的人经手,但对“程江”的身份存在争议,都认为 “程江”是对方的员工,且除了“程江”的名片,均无法提供充分的证据证明各自主张,不仅给法官厘清事实带来困扰,也不利于维护交易稳定。

其次,此类买卖往往是由于交易双方身处异地而产生,故要么没有书面的买卖合同、完全口头交易,要么就是以传真或网络等方式签署买卖合同,难以确认合同对双方的约束力。此案中,原告和鹏程公司就是通过传真的方式签订的合同,由于传真件不是原件,传真技术也无法确保传真件与原件的完全一致,才引发被告对讼争合同上公章及签名的质疑。最终,通过鉴定并结合双方举证,法院没有认定该份合同的效力,而是依据各方都确认的原告付款给鹏程公司之事实认定了双方存在事实合同关系,从而作出判决。难以想象,如果连付款的事实都无法查明和确认,这样的交易该如何得到法律的保护?

针对上述问题,法官在采访中建议应对“买手”这一职业加以规范:

一是要建立行业标准,对“买手”实行认证。详细认证“买手”的身份、擅长领域、从业年限、交易成功率等,从根本上保证“买手”交易的可信度。此外,应将该认证信息以最便捷的方式公示,实现“买手”与交易方的双向选择。

二是搭建通用的电子合同网络签署平台,统一安全和技术标准,并确认通过该平台签署的合同效力。无论商家或个人,在该平台注册并上传相应的电子印章和其他信息后,即可以在统一的安全和技术标准下签署电子合同,保障交易的合法性。(安海涛)