民国第二任司法总长许世英

光绪三十二年(1906年),清末新政改大理寺为大理院,作为最高司法审判机关,这可谓中国第一个具有现代意义的司法机构。关于大理院司法官的任用标准,清末各种公文中非常明确,应“熟谙新旧法律、于审判确有经验者”。由于“确有经验”缺乏可操作性的认定标准和认定程序,使得这时期的司法官主要来源于传统官僚。此外,过于笼统和弹性的“经验”标准还冲击、破坏了原有的司法人员任用规则:新政之前,刑部、都察院、大理寺“三法司”的司法人员一般以科举考试形式获得任职资格,尽管也有部分人员以特简、会推、捐纳、荫叙等方式任职,但基本有章可循、规范清晰;新政后,主要由法部、大理院、各省督抚、提法司等部门长官通过分派、奏调、札委等方式选任,带有较强的长官意志,为一些专营之人开了方便之门。

时人观察到,大理院“新设各庭,除正审官外,大半由夤缘而来。或调自外衙门者,或调自京外官者,即法部旧人亦非平素勤事者流”。清政府也无奈地承认:新任司法官多为“奔竞之人”。

面对司法官选任中的问题,宣统元年(1909年)十二月,晚清政府颁布《法院编制法》及《法官考试任用暂行章程》,首次明确专门性的法律考试是选任司法官的先决条件,并对考试具体规定如下:关于应试资格,明确为“凡在法政法律学堂三年以上领有文凭者”“举人及副拔优贡以上出身者”“文职七品以上者”“旧充刑幕确系品端学裕者”。考试主要内容是奏定宪法纲要、现行刑律、各国民法、商法、刑法及诉讼法,以及法院编制法、大清商律等现行法律和章程。

宣统二年(1910年),晚清政府举办了我国历史上的第一次司法考试,共录取841名,其中以新式法政学校毕业生身份参加考试并被录取者共383人,占录取总数的45.5%;以举人、拔贡等传统功名和州判、知县、刑幕等官员身份参加考试并被录取的共433人,占总数51.5%。相对于清末新政之初以短期、多变的长官意志为主体的选任方式,后期通过考试选派已占司法官总数的87.6%。而且,接受新式专业法律教育的司法官比重大幅度提升。至少从形式上,清末的司法官选任已步入规范化轨道。

然而,相对于司法实践的需求,通过司法考试选任的841名司法官无疑杯水车薪。正如浙江巡抚上奏:“各级审判厅既应设三百,推事、检察等职,约计需二千余人,明年仅省城及商埠各级审判厅成立,亦须推事、检察等百余人,是养成审判人才,即为筹办审判厅之第一要义。”

由于法律设定了较高的准入标准,导致符合条件的人太少:当时正规学制的法政学堂的学习期限是三年,到宣统二年只有部分学生刚刚完成学业,而且这些人未必都愿意从事法律工作。最先考试的广西因为应试人员太少,不得不延期一月举行;而新疆符合条件并报考的只有35人。为缓解“人才不敷”的矛盾,各地不得不降低司法官任用标准。此外,法部对在职司法官进行补考时,很多人最终免考。降低选任标准及免考暂时缓解了司法人员不足的棘手问题,却带来了司法官素质不高、办案质量下降等弊病。御史陈善同奏称:新设审检厅中,“其陋劣者,乃不知民刑为何名,律例为何物,并有敲赃枉法任性滥刑等情事”。

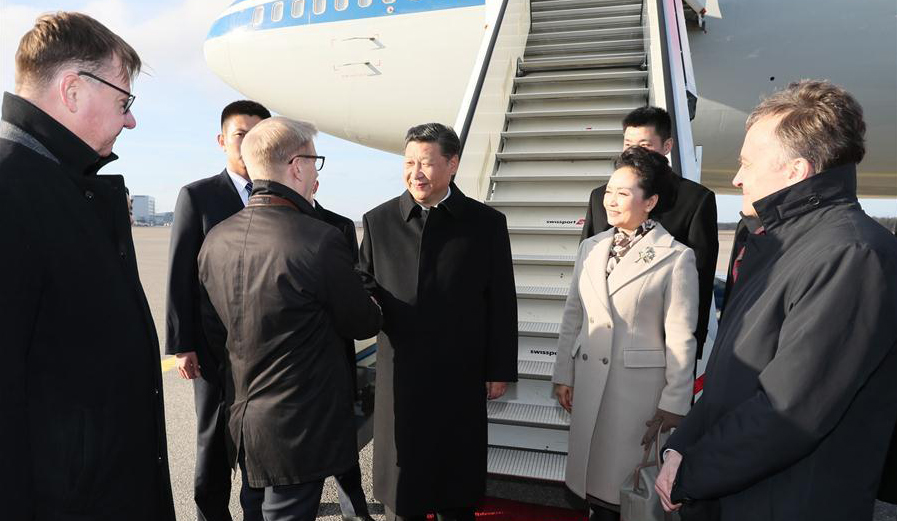

辛亥革命实现了清朝到民国的政权更迭。政局变动之际,很多司法官因薪酬得不到发放而纷纷离职,再加上不少地方借“革命”之名以种种理由迫使现职司法官去职另用他人,司法队伍人员不足、业务能力良莠不齐。同时,为表“革命”之意,与前清旧政划清界限,全国性的司法改组和司法官任免提上议事日程,主导这一工作的是第二任司法总长许世英。在许世英看来,为法官者,必学识、经验、道德三者具备,才能保持法律尊严,增长人民幸福。道德、经验不易确定,而学识却易于判别,因此,他以是否具备“法政三年毕业且有经验者”为主要标准,对全国各级司法官进行改组。

1912年,许世英任命的大理院、总检察厅的司法官可谓当时法律界的“梦之队”。总检察厅检察长罗文干是前清法科进士,英国牛津大学法律硕士,获大律师资格。大理院第一庭庭长姚震,前清法政科举人,毕业于早稻田大学。大理院法官林行规于1904年官费留学英国,1911年获英国大律师执照。有学者收集1913年大理院及京师各级审检厅的22名司法官的履历显示,21人留学日、美、英、德。大理院院长董康在谈及民初京师法界人事时称赞:“法曹尤构新象”“人材一时称盛”。

司法改组让许多未受过新式法律专业教育的司法官意识到,新标准将影响自己的出路与生计,因而表示不满、抗争。以刑幕人员资格参加宣统二年法官考试并获得最优等的浙江人吴庆莪,司法改组前是清末安徽高等审判厅试署推事,因其法官资格被否定而上书袁世凯。袁世凯批示:“所陈不为无见,交司法部查核办理可也。”但司法部坚持认为,类似情况的这部分人员不能任命为法官。为此,各省利益受损者纷纷抗议。—些手握实权的都督对新标准也提出严厉批评,质疑司法政策取向。社会舆论也不赞同司法部的做法,《盛京时报》报道:“自各级法院改组告成以后,新法官之笑史,亦几于书不胜书矣。”

1913年9月,梁启超担任司法总长。他尖锐指出,民国以来的司法制度在有很大进步的情况下,却不被人理解,反遭谤议的重要原因,在于“朝出学校,暮为法官,学理既未深明,经验尤非宏富,故论事多无常识,判决每缺公平,则登庸太滥之所致也”。他主张用考试与甄拔相结合的方式来任用司法官,即使通过司法考试、符合法官资格,也应考核察验后才能任用。

1913年11月,司法部颁布《甄拔司法人员准则》,作为司法官考试章程未定之前的过渡办法,选拔司法人才,充实司法官队伍。1914年1月举行了全国性的司法官甄拔考试,在报考的1100多人中选拔合格人员171人,并于1914年4月分批次将这些人员分配各审判厅与检察厅实习。但1914年2月梁启超辞职,未能将其司法政策完全付诸实践。

清末民初政局动乱,司法官长期任职难以有效保障,不得不一而再、再而三地调整准入标准、变更选任程序。多变的选任制度本身就是司法官成长成才的障碍,一些高素质法律人或随波逐流,或被迫离开这个群体。司法官选任贯穿了近代法律变革的整个过程,也是衡量司法改革成效的标尺,时至今日仍是我们时代的重大课题。