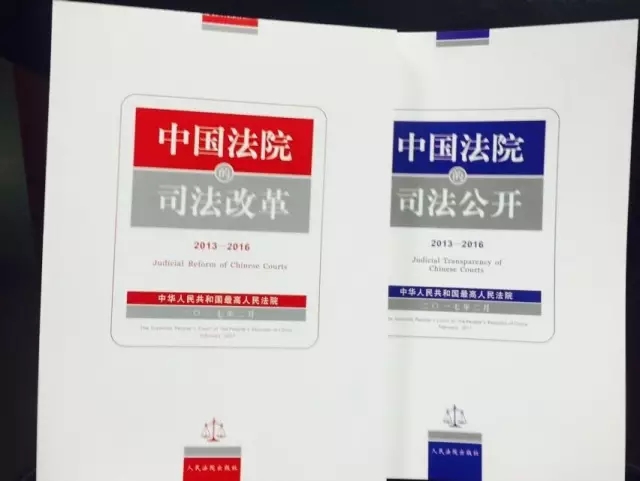

【编者按】2月27日上午,最高人民法院召开新闻发布会,通报2016年人民法院司法改革进展情况和亮点工作,介绍下一步工作安排。会上一并发布了最新修订的《中国法院的司法改革(2013-2016)》《中国法院的司法公开(2013-2016)》白皮书,便于社会各界全面深入了解法院改革总体情况和具体成效。白皮书含中英文双语,会后将在最高人民法院官网和英文网站全文发布。现公布发布会核心干货,并附白皮书部分权威数据和图片(单击图片,可见大图),以飨各位读者。

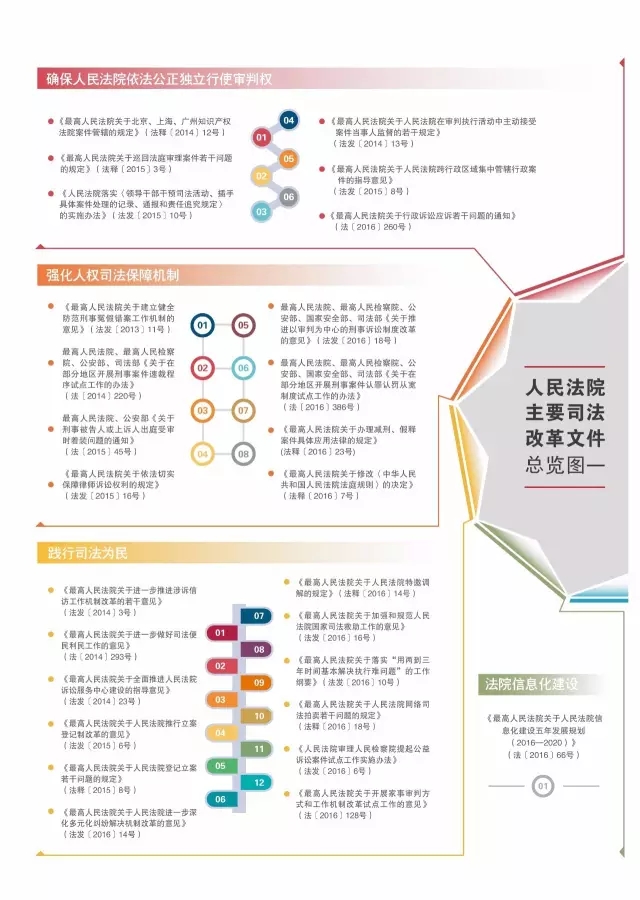

2016年是全面深化改革的攻坚之年。为实现搭建改革主体框架的重要目标,最高人民法院从2016年年初就统筹谋划、稳慎论证,不断向中心聚焦、向深处发力,全年共发布43个改革文件,特别是增设巡回法庭、以审判为中心的刑事诉讼制度改革、失信被执行人惩戒、法官逐级遴选、司法人员履职保障、法官违法惩戒等重要项目,均报经中央深改组审议通过。

截至目前,党的十八届三中、四中全会确定由最高人民法院牵头抓总(作为第一牵头单位)的18项改革任务,已完成17项。人民法院“四五改革纲要”提出的65项改革举措,已全面推开60项,余下5项均在试点基础上有实质性进展。

一年来,在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下,人民法院司法改革呈现出“大潮奔涌逐浪高”的壮阔气势。

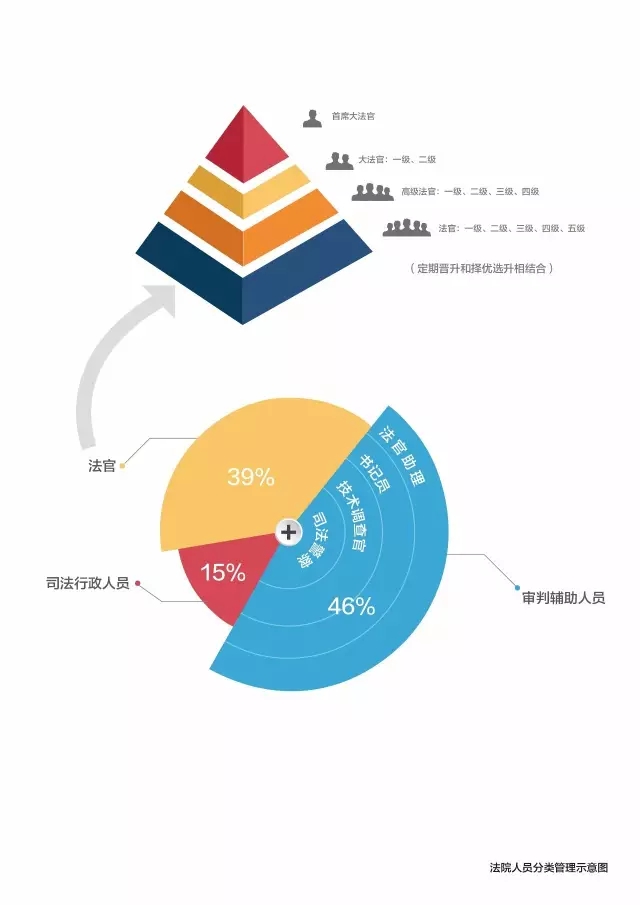

从广度上看,司法责任制改革正在全国法院铺开,全国已有28个高级法院(含兵团分院)、363个中级法院、2644个基层法院完成员额法官选任工作,约占全国法院总数的86.7%,共产生入额法官105433名,北京等11个省区市已完成首批员额法官的单独职务序列确认和任命工作。

从深度上看,司法公开改革不断向纵深推进,全国法院在建成审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台基础上,又搭建了庭审公开平台,减刑、假释、暂予监外执行信息公开平台也已投入运行。通过修订裁判文书上网司法解释,一审裁判文书也全面纳入公开范围,从制度上保证了“上网为原则、不上网为例外”。中国裁判文书网现已公开裁判文书超过2600万篇,网站访问量突破60亿人次,用户覆盖200多个国家和地区,成为全球最大的司法文书公开平台。

从速度上看,各项改革均呈现出蹄疾而步稳的态势。从中央批准同意最高人民法院在重庆、西安、南京、郑州增设巡回法庭,到四个巡回法庭挂牌办公,前后仅用了不到两个月时间。挂牌当天,巡回法庭即开始受理案件、接待来访。新春伊始,各巡回法庭已陆续敲响“第一槌”,开庭审理案件,巡回审判工作有序有效。

从力度上看,最高人民法院要求各级法院科学核定员额,坚决纠正核定比例就高不就低、案多案少一个样等问题。包括领导干部在内,不少未入额法官转入审判辅助岗位。全国已有205家试点法院结合自身实际,整合内设机构,精简行政职能,推动扁平化管理,取得良好成效。

从配套上看,随着立案登记制、司法责任制、法官员额制等改革向纵深推进,对抓好系统集成、统筹协调提出了更高的要求。围绕立案登记制改革,最高人民法院积极推进在线立案、在线调解、案件繁简分流、纠纷多元化解等配套改革,依法打击虚假诉讼;围绕司法责任制改革,最高人民法院配合制定法官惩戒意见,出台履职保障办法;围绕法官员额制改革,最高人民法院着力推动落实单独职务序列和工资配套改革,释放改革红利,合理安置未入额人员,抓紧增补审判辅助力量。

总体上看,截至目前,人民法院司法改革主要领域四梁八柱性质的改革主体框架已经基本搭建完成,圆满完成了习近平总书记去年年初提出的阶段性目标!

人民法院2016年司法改革工作的特色和亮点,主要体现在以下六个方面:

第一,坚持问题导向,以钉钉子精神抓好改革落实。2016年,最高人民法院将“一手抓方案质量,一手抓改革落实”作为推进改革的基本工作思路,先后召开全国法院司改试点工作推进会、全国法院司法责任制改革督察推进会及各类专项推进会、部署会20余次,有力推动改革落地生效。

针对部分试点地区落实改革举措不彻底、不到位等现象,最高人民法院将改革督察工作列入重要议程,配合中央改革办、中央政法委,先后启动了两轮改革督察工作。2016年11月16日至12月10日,最高人民法院组成4个督察组,分赴北京、山西、内蒙古等12个省区市开展司法责任制改革督察。

各督察组按照“听、查、访、评”的要求,共召开38场座谈会,听取75个地方法院的改革情况汇报,实地督察46个法院,查阅了工作台账、制度文件、办案系统,发放500余份调查问卷,随机抽选入额法官、未入额法官、法官助理、书记员、司法行政人员进行个别谈话,共查摆问题18项,提出整改建议20条。

周强院长高度重视改革督察反映的问题,要求将问题全国通报、明确责任、限期整改,最高人民法院随即向全国法院印发督察情况通报,点名指出数十家法院存在的突出问题,明确要求相关高院认真对照检查、切实加以整改。截至今年1月底,各高院均已报送整改报告,制定整改方案和指导意见,并落实整改措施。实践证明,只有不断加大督察力度,形成常态机制,才能确保改革方案含金量不短斤缺两,确保改革落实的“最后一公里”畅通无阻。

第二,紧扣改革重点,推动司法责任制改革等关键领域重点突破。一年来,司法责任制改革已在全国法院全面推开,试点法院普遍实行新的审判权力运行机制,实现了“审判者裁判,裁判者负责”。试点之初存在的部分问题,已逐步得到纠正和解决。

通过司法责任制改革,试点法院普遍实现了“四个改变”:

一是改变过去院庭长批案不审案的情况,院庭长办案形成常态机制。各地均明确了院庭长入额后的办案指标,要求院庭长不仅要带头办案,还要主动办重大、疑难、复杂案件,充分发挥他们作为优质审判资源的示范、领头和表率作用。上海全市院庭长去年办案10.02万件,同比上升23.54%;北京为13.8万件,同比上升52%;广东为70.16万件,同比上升24.72%;江苏全省法院院庭长办案占比达到 38.5%。

二是改变过去法官大包大揽的工作模式,优化了司法人力资源配置。试点法院组建新型审判团队,通过科学分工、有效协作,减轻法官非审判事务,法官人均结案数较改革前明显提升。改革前,上海法院法官年人均结案144件,改革后达到228件;贵州法院法官改革前年人均结案63件,改革后达到157件。

三是改变过去层层审批的模式,大大提升了审判效率。改革后,吉林法院直接由独任法官、合议庭裁判的案件比例达98.02%;广东珠三角地区办理简易程序案件的法官年均结案超300件,审判周期较改革前缩短7-15天。

四是改变过去盯人盯案的传统审判管理机制,逐步向全院全员全过程的信息化审判管理监督机制转变,专业法官会议、审判委员会在统一法律适用方面发挥了重要作用。

第三,补足机制短板,以改革创新思维破解人案矛盾。2016年,全国法院受理案件达2305.6万件,同比增长18.1%。最高人民法院深知,面对严峻的人案矛盾,不能光靠加人增编的“添油战术”,必须借助改革创新思维,一方面优化资源配置,不断挖掘内部潜力;一方面依靠各地党委政府,依托社会各方力量,促进矛盾纠纷多元化解。

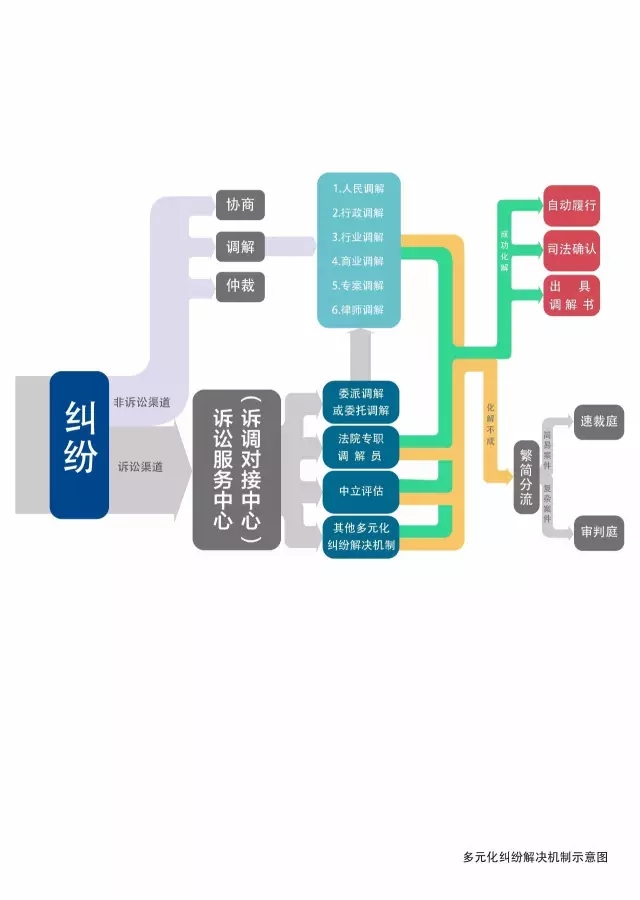

案件繁简分流机制方面,最高人民法院2016年发布关于推进案件繁简分流的意见,指导各地通过诉前、审前、审判程序分流,推动实现“简案快审、繁案精审”。 全国法院共设置2338个诉调对接中心。上海法院全年诉前分流23.29万件案件,调解成功8.8万件,四成以上案件在诉前得以有效化解;北京法院诉前分流68763件,调解成功19046件。

司法资源优化配置方面,最高人民法院通过科技手段和科学管理提升效率,积极推动适用电子方式送达和电子督促程序,推广电子卷宗移送,实行审判辅助事务集中管理,探索开展在线调解和网上开庭。全国已有419家法院开通在线调解平台,拥有2390名在线调解员。2月22日,最高人民法院还发布了关于庭审活动录音录像的司法解释,将智能语音识别技术引入庭审记录,大大减轻了审判辅助人员的工作负担。

多元化纠纷解决机制改革方面,最高人民法院发布了深化多元化纠纷解决机制改革的意见和关于人民法院特邀调解的规定,积极引入社会力量,形成推进矛盾纠纷多元化解的合力。截至2016年底,全国法院建立特邀调解组织近2万个,吸纳特邀调解员6万多人,接受法院委派调解和委托调解案件101万件,调解成功53.8万件。通过特邀调解分流的案件,约占一审民商事案件总数10%以上。

第四,着力突破难点,推动实现及时有力惩治犯罪和保障人权相统一。2016年,全国法院在前三年依法纠正重大冤假错案23件37人基础上,新纠正重大冤假错案11件17人,数量达到历史新高。其中,河北聂树斌案、海南陈满案均在社会引起巨大反响。这些冤错案件的纠正,重塑了司法保护人权、维护公平正义的形象,提振了人民群众对司法公正的信心,人民法院也将在上述工作基础上,抓紧研究制定健全发现和纠正刑事冤假错案机制的指导意见。

2013至2016年,各级法院依法宣告3718名被告人无罪,依法保障无罪者不受追究。最高人民法院会同中央有关部门,制定发布了关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的指导意见,最近又印发了专门实施意见。这些改革意见坚决贯彻罪刑法定、疑罪从无、证据裁判等诉讼原则,推动确立审判在刑事诉讼中的中心地位和决定性作用,大力推进庭审实质化,从源头上防范刑讯逼供、非法取证等违法行为,确保裁判经得起法律检验。

当然,坚持以“审判为中心”,并不排斥对于被告人认罪认罚的轻微刑事案件适度减少司法资源投入,适当简化审判程序。2016年,根据全国人大常委会授权,北京等18个城市正式开展刑事案件认罪认罚从宽试点,有效防止了轻微刑事案件被告人超期羁押和“关多久、判多久”的现象。

第五,立足利民本位,坚持以人民福祉为中心不动摇、不松劲。2016年,最高人民法院继续坚持以人民为中心的改革思想,通过锐意改革创新,多谋民生之利、多解民生之忧。具体措施包括:

一是深化立案登记制改革。最高人民法院开展立案登记制改革“回头看”,通过督察、暗访,切实防止“立案难”问题反弹。2016年,全国法院登记立案1630.29万件,当场登记立案率达到95%。各地普遍简化立案程序,依托信息化手段,完善网上立案平台,探索推行跨域立案,提升立案工作效率和便民程度。福建、浙江法院建立“跨域、连锁、直通式”诉讼服务平台,已在全省范围内实现异地立案,方便人民群众在“家门口打官司”。上海浦东法院开发“二维码”自助立案系统,每个案件平均立案时间只有15分钟。

二是推进司法救助机制改革。最高人民法院发布了加强和规范人民法院司法救助工作的意见,明确了国家司法救助统一处理机制,实现了国家司法救助工作从“维稳”到“维权”的转移,从“因访救助”过渡到“因案救助”,推动救助制度法治化、救助案件司法化,确保司法救助在法治轨道上有序运行。

三是推进民事公益诉讼制度改革。2016年,全国法院依法受理环境公益诉讼案件43件,审结“腾格里沙漠污染案”等重大案件11起,有力维护环境正义,保障绿色发展。

四是探索推进家事审判改革。婚姻家庭关系是社会稳定的基础。最高人民法院组织召开全国部分法院家事审判方式和工作机制改革试点工作推进会,指导100家试点法院建立专门的家事审判庭或者组建家事审判团队。

五是加强产权司法保护。最高人民法院出台关于切实加强产权司法保护的意见,制定依法妥善处理历史形成的产权案件工作实施意见,目前正依法甄别纠正一批历史形成的涉产权冤错案件。

六是继续推进人民陪审员制度改革试点。经过一年多的试点,试点工作取得阶段性成效。50家试点法院人民陪审员总数达到13322人,为法官员额数的4.3倍。一大批通民情、知民意、接地气的普通群众被选任为人民陪审员,来源更加广泛、结构更加合理。人民陪审员共参与审结各类案件81772件,其中采用大合议庭形式审理涉及群体利益、社会公共利益等社会影响较大的案件1624件,社会效果良好。

第六,找准问题症结,以失信惩戒为抓手大力推进执行体制改革。在十二届全国人大四次会议上,最高人民法院承诺用“用两到三年时间,基本解决执行难问题”。一年来,最高人民法院找准了“执行难”问题症结,精准发力,猛药治疴,通过完善网络查控系统、联合信用惩戒系统、执行信息公开系统,有效解决了“财产难查找、失信难惩戒、信息难公开”等难题。

一是完善失信惩戒机制。2016年,最高人民法院会同国家发改委等44家单位联合签署了《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》。同年,最高人民法院报请中央深改组审议通过了《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》,由中办、国办联合发文,规定了11类37项惩戒措施,使“老赖”寸步难行、无处遁形。截至目前,全国累计发布失信被执行人信息673万例,限制615万人次购买机票、222万人次购买动车、高铁票,全国工商、市场监管部门共限制失信被执行人担任各类企业法定代表人、董事、监事和高级管理人员7.1万余人次,基本形成“一处失信、处处受限”的信用惩戒格局。

二是探索审执分离改革。在人民法院内部实行审判权和执行权相分离,强化全国四级法院统一管理、统一指挥、统一协调的执行工作管理体制,提高执行实施效率。

三是开展网络司法拍卖。最高人民法院出台网络司法拍卖司法解释,通过社会化评审,公布5家网络拍卖平台供当事人选择,破解执行财产处置过程不透明、不规范、变现难问题。目前,全国已有28个省份1600余家法院入驻网上司法拍卖平台,共计网拍32万余次,拍卖标的物15万余件,成交额1900多亿元,平均成交率达到89%,溢价率达到42%,为当事人节省佣金80亿元。

【白皮书撷英·其他举措和权威数据】

【立案登记制】2016年全国法院共登记立案16302994件,同比增长12.48%,当场登记立案率达到95%。其中,民事案件同比增长6.58%,行政案件同比增长2.31%,刑事自诉案件同比增长74.44%。

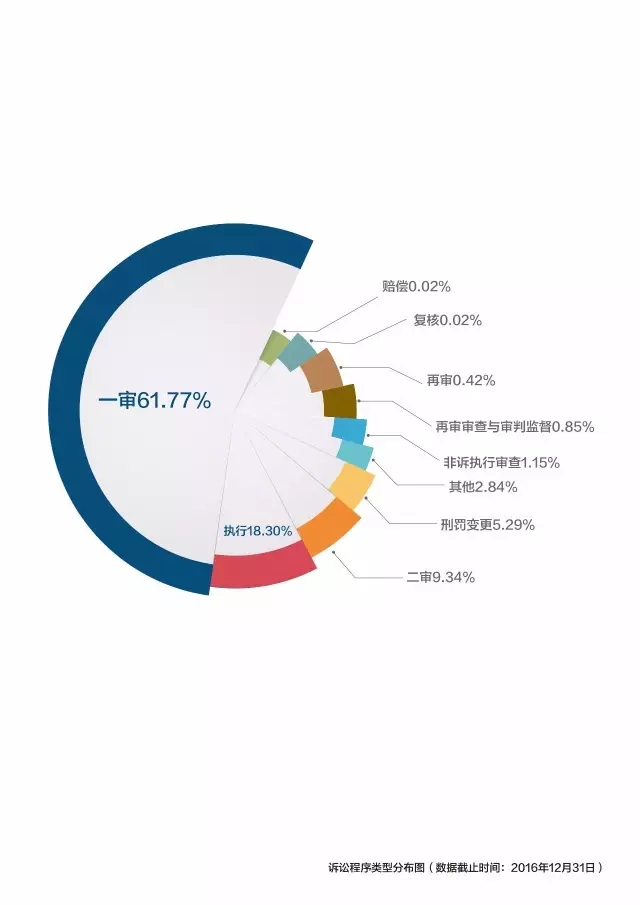

【巡回法庭】截至2016年12月31日,最高人民法院第一、第二巡回法庭共受理案件4622件,审结案件4534件,接待来访7.3万人次,成为最高人民法院司法改革的“试验田”和“排头兵”。

【跨行政区划法院】截至2016年12月31日,北京市第四中级人民法院收案5686件,结案5380件;上海市第三中级人民法院收案3325件,结案3119件。

【刑事速裁程序改革】根据立法机关授权,2014年8月26日开始,中国在北京等18个城市217个基层法院开展为期两年的刑事案件速裁程序改革试点。试点两年来,试点法院适用速裁程序审结刑事案件52540件54572人,占试点法院同期判处一年以下有期徒刑以下刑罚案件的35.88%,占同期全部刑事案件的18.48%。10日内审结的占适用速裁程序审理案件的92.35%,比简易程序高65.04个百分点,当庭宣判率达96.05%,比简易程序高41.22个百分点。

【律师服务平台】最高人民法院于2015年12月30日开通律师服务平台,实现网上立案、网上阅卷、联系法官等功能,截至2016年年底,最高人民法院律师服务平台已经收集律师事务所信息21846条,律师注册8.8万人。

【国家赔偿】2013年至2016年,各级人民法院受理国家赔偿案件16889件,赔偿金额为69905.18万元。呼格吉勒图案、张氏叔侄案等刑事冤错案件的受害人及其近亲属依法及时获得赔偿。

【司法救助】2016年9月18日,最高人民法院设立司法救助委员会,全国各级人民法院也相继成立司法救助委员会。2014年、2015年,中央与地方安排的救助资金总额分别为24.7亿元、29.49亿元,共有8万余名当事人得到司法救助。

【涉诉信访】最高人民法院涉诉信访大数据平台初步建成,实现与各高级人民法院的互联互通。2016年,全国法院通过该平台录入处理来访155.7万件次,来信82.4万件次,视频接访1.4万件次,办理网上申诉1.2万件次,评查案件6330件。远程视频接访系统现已联通3445家法院,联通率达到93.8%,基本实现老百姓不用赴省进京就能向高级人民法院或最高人民法院反映诉求。

【网络执行查控】全国超过3100个法院开通网络执行查控系统,绝大多数高级人民法院已建成辖区法院三级联网“点对点”网络查控系统。最高人民法院作出“用两到三年时间基本解决执行难问题”部署以来,执行案件收案数上升24%,结案数上升34%。

【环境公益诉讼】2015年1月以来,全国法院共受理社会组织提起的环境民事公益诉讼案件101件。自2015年7月公益诉讼试点工作开展以来,全国法院共受理检察机关提起环境公益诉讼43件,其中民事公益诉讼17件、行政公益诉讼25件、行政公益附带民事公益诉讼1件,已审结11件。

【信息化建设】2016年11月,实现了全国3520家法院、9277个法庭和39个海事派出法庭全部接入法院专网,为实现人民法院网络全连通、数据全覆盖、业务全开通奠定了坚实基础。目前全国已建成2万余个科技法庭,2160余套远程讯问系统,全国98%的法院建成信息化诉讼服务大厅。

【司法大数据建设】最高人民法院搭建人民法院数据集中管理平台,实现全国法院信息存储、展示、交换、整理,逐步与司法统计信息和人事管理信息并轨,目前已实现9425余万项案件数据汇集、4630余万项文书汇集、259项司法研究信息汇集、24余万项司法人事数据汇集,1517余万项司法行政数据汇集。大数据管理和服务平台已面向全国法院共自动生成47万余张报表、超过1000万统计数字、1亿个案件信息项,自动建立了法院、报表、案件三级关联印证机制,改变了人工统计的工作模式,实现人民法院司法统计工作里程碑式发展。