法治风景

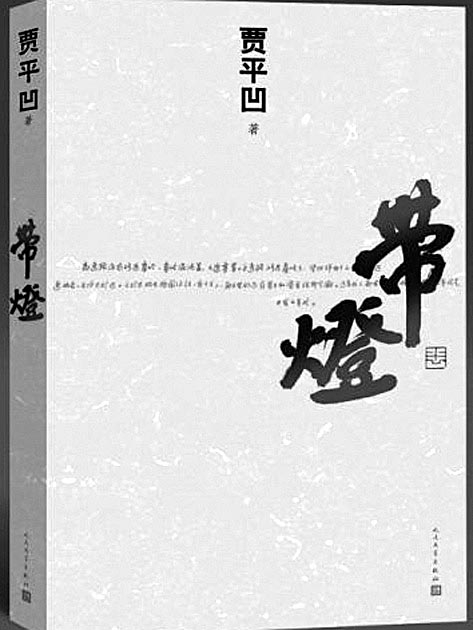

《带灯》:基层法治的星星火种

何剑

作品的司法图景,值得我们关注

在关乎法律的叙述中,最引人重视的通常是立法文件、司法判例、法理论著等,其固然长于精准严谨,却多少给人以“不食人间烟火”的隔膜感。其实,法律的真实意义注定只能从鲜活的社会生活中去测量。而最擅长对社会生活见微知著者,莫过于文学。贾平凹的长篇小说《带灯》,便是这样一部以文学笔触透视中国基层法治现状的佳作。

法律何以为人所需?首当其冲的一条便是定分止争。通俗地说,法律,就是解决问题的。在《带灯》中,我们看到了多如牛毛的问题。援用书中的说法,这些问题“就像陈年的蜘蛛网,动哪儿都往下落灰尘”。小说涉及的具体问题涉及到工伤鉴定、征地补偿、刑案申冤、承包合同解约、选举风波等许多种。这些问题中有些有法律规定,一些则没有;无法律规定的,也往往有形诸规范性文件的规章制度。但这并不是重点。问题的“问题”在于:即使涉及法律调整,事态的运转在本质上与“法治”依然相当疏离。而对于问题的抽丝剥茧,又似乎总能还原到“人”的因素,如村民的愚昧顽劣,村干部的私心作祟,镇政府官员的权谋等。从这个意义上说,问题似乎可以被归总为“人治”。不过,在这里仍然有个基本的判断需要澄清,即:“人治”并不排斥制度,甚至于有赖于制度。先秦法家代表人物慎到斥儒家的人治为“心治”“身治”,但这不无偏见,正如孟子所言:“徒善不足以为政”。中国自古以来注重制度创设,所谓用制度管人管事,并非今人首倡。

我曾作为驻村干部在基层待过数月,并在镇司法所的办公室电脑上对下辖几个村的“制度”进行过整理。这些制度涉及治安联保、司法调解、计划生育、包抓扶贫、反邪教、防洪减灾等若干子目,主体不但包括村干部也涉及一般村民,用语风格上也是颇显规范的“法条体”,然而,对于这些制度我总是心生疑惑:在城镇化浪潮冲击下,当下农村气象已颇为萧条,“制度上墙”不难办,难的怕是制度的“落地生根”。

有制度,而不脱“人治”底色,这不仅是小说阅读中的感受,也是普通国人感性的生活经验。原因何在?按照一般的分析思路,症结似乎可以分解如下:立法不健全、执法人员素质差、公民守法意识淡漠、法治思维匮乏等。这样的分析固无不可,但逐条下来,却也感觉颇分散,无法给人以整体印象。或许有必要指出:所有这些原因,并非如超市货架上的商品,分门别类,各就其位,而是浑然一体,互相流通、循环往复,呈现为一种内部自洽之生态。费孝通先生曾指出:法治秩序的建立不能单靠制定若干法律条文和设立若干法庭,重要的还得看人民怎样去应用这些设备(《乡土中国》)。如果说,“家电下乡”不能从根本上提高农民的消费能力,那么,同样无法期待单纯通过“送法下乡”就在基层营造出一个真正的法治社会。

因此,从深层次意义而言,我们今天的法治事业,最艰巨的使命,不在于出台多少固化的制度,而在于改良与法治格格不入的生态,培育一种全新而接地气的法治生态。难点在于,相对于制度这种外部的规范,所谓生态,在许多时候往往是看不见摸不着、只可意会不可言传。人,无疑是任何一种社会生态中最活跃的因素;同时,一种社会生态越是根深蒂固,对个人的束缚也就越严重。这种“双重性”,在很大程度上造就了人与人的分化以及个体之人自身的某种分裂。所以,在《带灯》中,我们既看到了翟干事、侯干事等“长牙鬼”式的乡镇办事员,为世故所麻痹,浑浑噩噩,玩世不恭,心肠和手段都变得冷硬粗劣;也看到了“带灯”这样的镇政府工作人员,尽心竭力为安分守己的善良群众争取权益、改善生活——他们并非不知现实残酷,却在隐忍、适应抑或挣扎的同时,仍执拗地为自己点一盏心灯,不肯随波逐流而变得麻木不仁。

当然,在现实的持续挤压下,孤立的个人很难摆脱内外交困的境况,就像小说中“带灯”这个人物悲剧性的结局。

古人言:人能弘道,非道弘人。法治其实也不例外。中国的法治离不开顶层设计,离不开社会中坚精英的强力推动,却也离不开像“带灯”这样的基层燃灯者的坚守与奉献。尽管他们只是秉持朴素的良知做人做事,谈不上有什么高深的理论和卓越的社会活动能力;尽管他们受制于周遭环境的束缚,为群众主持正义却无力摆脱自身蒙受的不公;尽管他们在黑夜中自带之灯只有萤火之明,几乎只能照见自身的孤寂,可是,他们仍然是中国基层社会治理最坚实的基础,是法治转型期最可宝贵的本土资源。