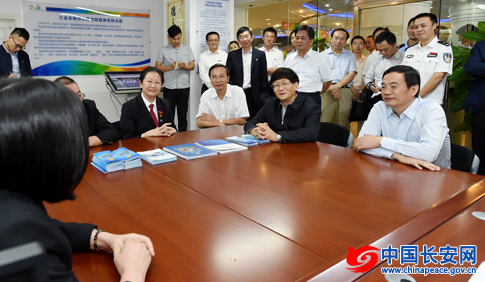

一台重量不足0.8千克的小仪器,可以一键式采集包括身份证、手机、IC卡、银行卡、护照在内的11类1000余种物品,还能快速识别人员身份、甄别物品性质、提供破案线索,将一线民警采集录入、比对研判的工作效率大大提高。这台仪器就是“e采宝”,它的发明者是广东省深圳市公安局福田分局视频警察大队大队长卢怀农。

卢怀农戴着厚厚的眼镜,讲话不温不火,总是面带微笑,同事们都习惯称他为“卢工”。2015年,他获得了3项专利,包括两项发明专利和一个新型实用专利。在今年8月举办的深圳公安改革创新好项目评选暨第二届粤警创新大赛预选赛决赛中,“e采宝”一体化智能信息采集仪项目以绝对优势获得总分第一名。

学霸从警逐梦深圳

卢怀农中考、高考时,物理都是满分,当年是小有名气的理科学霸。1991年考入原山东工业大学,卢怀农在工程师父亲的建议下,攻读刚刚兴起的计算机专业。在大学时,卢怀农已开始协助导师做课题、编程序,毕业时已经成为国内计算机软件编程的前沿“玩家”。

毕业之际,风华正茂的卢怀农为了追寻儿时的神探梦,毅然南下深圳加入警队。20多年过去了,作为中国科学技术大学软件工程硕士、高级程序员,卢怀农说,深植内心的警察梦早就定位了自己的职业选择,从来无怨无悔。

从警以来,卢怀农一直扎根在基层,运用信息技术,解决一线难题、创新研判手段、侦破无数大案。他多次参与省市公安系统开发,获得多项国家发明专利,多次在《警察技术》等专业期刊发表学术论文,先后荣立个人二等功1次、三等功3次。

痴守基层潜心耕耘

初入警队时,卢怀农如愿当上一名刑警。那时一线公安工作基本上还停留在走访调查、小本本记录以及摩托车代步阶段。电脑在基层公安机关还是个新鲜玩意儿,主要用来打字、做表格、统计,和卢怀农的想象相差甚远。

在长期侦查破案的过程中,卢怀农意识到,侦查员对现场、物品、人员的信息掌握越多、关联越广、分析得越透彻,案件线索就来得越快。从此,他的兴趣和注意力开始向信息数据挖掘工作聚焦。

2001年,卢怀农开发出通信分析软件,从庞大的数据中挖掘案件线索。卢怀农将这款软件不断升级,将其打造成为串并团伙案、系列案的多维挖掘分析工具。借助这款软件,公安机关的侦查打击工作效率大大提升,在深圳一度多发的拉人上车抢劫等重大系列案件逐渐销声匿迹。

因为热爱所以执着

多年来,怀着对公安工作的热爱,卢怀农坚守着自己的职业选择。从编写一段段业务程序,到现在管理大数据库;从布建第一代视频探头,到开发视频综合系统;从安装巡逻车全球定位系统,到完善“天眼+单兵”系统,在卢怀农的努力下,科技信息手段逐渐渗透融合到基础治理、安保、反恐处突等多项工作中。2005年,卢怀农参与广东第一代警综系统开发,此后在深圳市公安局福田分局党委的支持下,建设福田智慧警务工程,推动警务模式从被动型、指令化向主动型、智能化方向升级。

推进“四项建设”,基础信息化是前提也是关键。一线民警采集涉案物品信息时,受工具和手段制约,只能用肉眼识别物品表征信息。面对智能手机、IC卡、银行卡以及带有二维码、磁条的各类卡证,民警难以识别其属性、来源和内涵特征,导致赃物发现不了、案件串并不上。

2014年2月,卢怀农在充分研究当前智能感知等科学技术的基础上,首创物品信息“四度载体”理论(物品信息附着在外观、内容、电磁、协议四个维度),以“前端集成感知替代人手,后端智能识别替代人脑,整体采用模块化、集成化新架构”的理念开始设计软硬件。

2015年,卢怀农研发的第一代智能信息采集仪诞生,并在深圳市公安局福田分局试点运用。试点过程中,智能信息采集仪大大提高了工作效率,民警高兴地称之为“e采宝”。2015年10月,“e采宝”在福田区多个派出所开始试点运用,并很快显现出威力。2015年11月9日,南园派出所抓获一名犯罪嫌疑人。办案民警通过“e采宝”收集相关信息后,系统自动识别到不同案件中的有关信息。很快,两起案件被成功串并,嫌疑人受到了应有的惩处。目前,“e采宝”已被广泛应用在社区、巡逻、刑侦、窗口工作中。

(周保军 于代斌 王瑜)