天津市河西区人民法院长期以来积极探索多元化纠纷解决机制改革,2010年,该院被天津市高级人民法院确定为“社会管理创新建立联动调解机制”试点单位。在河西区委的领导下,在上级法院的指导下,在区司法局等兄弟单位的大力支持下,河西区诉前联合调解中心正式成立,为群众提供了一条便捷、经济、高效、公正的纠纷解决途径。2015年4月,该院被最高人民法院确定为全国50家“多元化纠纷解决机制改革示范法院”之一。

奏响化解纠纷“大合唱”

各种不同类型的纠纷都有其各自独特的原因。天津市河西区人民法院针对不同的纠纷类型,构建不同的解决模式,分别引入不同的行政机关和社会团体参与纠纷调解。该院分别与区司法局、区交警支队、市保险协会会签了《交通事故诉前联合调解工作室工作规程》,联合调解机动车交通事故责任纠纷;与市医调委签署了《关于医疗纠纷诉讼与人民调解衔接问题的几点意见》,共同调解医疗损害责任纠纷;与区总工会、区人力社保局等六部门联合印发《关于开展劳动人事争议大调解工作的实施意见》和《关于在全区推动建立各级劳动人事争议调解组织的实施方案》,共同调解劳动争议纠纷等。引入社会力量参与,发挥各自优势、搭建合作平台,共同构建大调解工作格局,让该院司法调解的“独角戏”变为了多方联动的“大合唱”。

近年来,该院受理的机动车交通事故责任纠纷案件数量不断上升,同时还呈现了鉴定率高、缺席开庭率高、平均审理周期长等特点。为此,该院成立了由法官、人民调解员、交通民警共同组成的交通事故诉前调解工作室,发挥合力,化解纠纷。在交警进行交通事故责任认定后,双方无法达成行政调解协议的,由交警引导当事人到调解工作室进行诉前调解,双方达成协议的,由区交通事故调解委员会出具《人民调解协议书》,并邀请涉诉保险公司参加诉前调解,保险公司参加后承认调解协议效力,使当事人能够获得及时赔付。如经调解工作室调解未果,当事人决定向法院起诉的,由调解工作室人员进行诉前辅导,帮助指导当事人准备起诉状、赔偿明细、证据副本、并协助法院调取事故案卷。同时,为减轻当事人诉累,该院在区交警支队专门设立了交通事故巡回法庭,对不能调处的案件,依法就地立案、快速审理。

4月29日,董女士领到8万元的一次性赔偿后,动情地说:“没想到不用去法院,还能这么快就拿到赔偿金,诉前调解效率就是高。”前些时候,她被司机程某驾驶的车辆撞伤,交警出具交通事故责任认定后,双方就民事赔偿不能达成协议,由民警引导到该院交通事故诉前调解工作室进行调解。经双方同意,先由专业机构进行了鉴定,鉴定董女士符合10级伤残。在此基础上,调解工作室牵头将董某、程某及投保保险公司三方请到一起,就相关法律规定和损害赔偿数额参考标准进行深入解读,寻求各方利益的平衡点。仅用了一个小时的时间,就促成了三方当事人达成赔偿协议,七天后董女士就领到了由保险公司支付的赔偿款,取得了各方满意的结果。

开启司法为民“绿色通道”

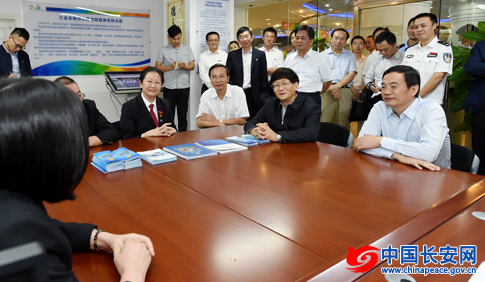

房屋漏水、管道维修、私搭乱盖、辞退解雇、工时休假……这些看似发生在群众身边不起眼的小矛盾,如果处理不好,也会升级成大问题。2015年,该院针对与人民群众日常生活息息相关的公房租赁、相邻关系、劳动争议的民生纠纷,专门成立了调解工作室,采取前置调解、主动调解、上门调解、现场调解、跟踪调解等工作方式,开启了一条化解民生纠纷、践行司法为民的“绿色通道”。

3月1日一大早,该院相邻关系诉前调解工作室就弥漫着一股“火药味”。朱老太太气势汹汹的拿着诉状和一沓照片,让大伙看她家被水淹的惨状。一年前,郝女士家中自来水管爆裂跑水,由于家中无人,致使邻居朱老太太家成了“水帘洞”。正是春节前夕,朱老太太一家却只能外出租房生活。为此朱老太太要求郝女士赔偿装修损失、租房损失34000元;而郝女士则认为这是狮子大开口,只肯出5000元了事。双方僵持不下,经过居委会和当地派出所的多次调解均未成功。这次,调解工作室的法官和调解员主要抓住赔偿数额的关键问题,引导双方换位思考,释法明理。法官和调解员先通过背对背调解,分别倾听双方的怨气、苦恼、难处、意见;再进行面对面调解,鼓励当事人互相体谅,回忆双方发生纠纷前友好相处的细节,逐渐减轻对立情绪。在此基础上,明确法律依据,解读证据规定,计算诉讼成本,讲明利害关系,合理引导诉求。双方最后各退一步,达成调解协议,由郝女士当场一次性赔偿朱老太太9000元。一场持续一年多的“邻里大战”终于以双方握手言的美好结局落下帷幕。临走时,朱老太太说:“街坊邻居,低头不见抬头见,通过调解,诉诉苦,说说怨,话说开了,事解决了,挺好,不用到法庭上对簿公堂,不撕破脸,以后还能做好邻居。”

打造诉前联调“升级版”

城市中物业服务合同纠纷多发、易发,目前已成为河西法院受理数量最多的案件类型之一。此类案件标的额虽不大,却直接事关老百姓安居乐业,如果不能得到妥善解决,极易引发群体性事件。

为此,该院成立物业诉前调解工作室,采取四项措施,力争整体解决批量纠纷,打造诉前联合调解的“升级版”。一是针对同一小区的案件,首先摸清物业服务整体情况,找准矛盾焦点,提出解决方案,争取实现整体协调,全面解决。二是对无法整体解决的案件,选择典型情况,由法官和人民调解员进行联合调解,同时采取深入社区就地调解和邀请业主代表参加调解的方式,在查清情况、分清责任的基础上,促进双方达成和解,争取以点带面,解决一案、带动一批,化解纠纷。三是调判结合,能调则调,当判则判,对调解不成的案件,依法立案,根据法律作出判决。四是多方参与、跟踪调解、密切关注,在提升小区物业服务质量常态化上做文章,争取减少纠纷产生的可能性。调处纠纷针对性强,效果好,每年通过诉前调解解决的物业纠纷数量约占该院解决此类纠纷总数的55%左右。

河西区某大厦的开发商因涉嫌犯罪被羁押,业主入住后,大厦煤气、水电、园林绿化、门禁安防等配套设施均不完善,产权证也无法办理。业主情绪激动,不仅拒交物业费,还曾上街堵路。物业公司也因收不上物业费难以为继,计划撤出。了解情况后,该院物业诉前调解工作室积极介入,一方面建议业主推选代表,向相关部门反映问题,并向业主讲明物业公司一旦撤出,遗留问题将更难解决的潜在风险;另一方面做通物业公司工作,希望其继续提供服务。通过多方努力,该大厦的煤气、用电、产权证逐步到位。在调解工作室的协调下物业公司还通过销售车位筹集资金,将小区的园林绿化、门禁安防工程陆续完成。在此基础上,调解工作室多次组织物业公司、业主委员会、区物业办等部门进行协调,要求物业公司找出盈亏平衡点,最终达成收取70%欠费总额的协议,涉及百余户的物业服务纠纷成功化解。

打通诉调对接“最初一公里”

医疗损害责任纠纷、建设工程施工合同纠纷,是法院受理各类案件中的“老大难”和“硬骨头”。这些案件不仅涉案标的大、法律关系复杂,而且十分依赖鉴定结论,审理周期长,占用大量司法资源,给当事人带来巨大的时间、经济负担。针对这些问题,该院创造性的建立医疗事故、建设工程诉前调解工作室,在对应审判庭的指导下,前置部分诉讼流程,引入专业的鉴定机构,邀请专业的技术人员,健全委派、委托调解程序,打通诉调对接“最初一公里”。大大缓解了审判压力,缩短了审理周期,减轻了当事人诉累,节约了司法资源。

以医疗损害责任纠纷为例,该院所在辖区医疗机构集中,其中驻区三甲医院就有7家,每年受理医疗损害责任案件在80至90件。如不能得到妥善解决,极易激化医患矛盾,引发不稳定因素。

为此,该院医疗事故诉前调解工作室具体采取以下做法:第一,立案前向当事人介绍市医调委的功能、程序、优势、效果等,引导双方采用非诉方式调解解决纠纷。当事人表示同意通过市医调委调解的,由该院委托市医调委调解。第二,当事人要求司法解决的,由该院诉服中心进行庭前准备,组织医患双方进行证据交换。在征得双方认可后,于诉前阶段委托鉴定机构进行医疗损害鉴定。第三,根据鉴定结论,进行第二次调解,倾听当事人诉求意见,释明法律规定,明确赔偿标准。当事人不接受调解、要求立案的,依法立案审理。

2000年2月,刘某入住某医院,被诊断为“脑膜瘤”,进行了开颅探查术,术中输血800ml。出院后,刘某发现术中被输血感染。2005年4月,刘某被诊断为丙肝,几年后发展为肝癌,又发展为骨癌,疼痛煎熬,处于生命垂危状态。期间,刘某及家属长期、多次纠集社会人员到医院“医闹”并威胁临死前要“带走几个医生”,严重影响医院的诊疗秩序。该院医疗事故诉前调解工作室受理该案后,首先委托鉴定机构进行了医疗损害鉴定。鉴定结论为,刘某丙肝与输血可能具有相关性,目前患者诊断为原发性骨癌,多发性骨转移癌,与丙肝密切相关,某医院承担本次医疗事故次要责任。该案从最初入院到发病到治疗再到诉讼历经10余年,患者生命垂危,医疗事故造成的后果十分严重,且患者及家属情绪激动,思想偏激,医患矛盾激烈,处理不好、不及时,极易导致恶性事件。为此,调解工作室积极发挥诉前调解功能,安抚患者,控制情绪,在鉴定结论的基础上安排双方进行调解,动之以情,晓之以理,解其之难,调之依法。经过耐心、细致的调解工作,最终双方达成调解协议,医院一次性赔偿刘某各项损失82万元,一场高风险的医患矛盾得以顺利解决。

今后,该院将一如既往的把开展诉前联合调解,深化多元化纠纷解决机制改革作为一项重点工作长期坚持。努力在创新“线上”纠纷解决,强化“一站式”服务,推动律师调解制度建设,加强调解人员培训,规范司法确认程序等方面多做尝试,积极探索,总结经验,不断创新,争取在多元化纠纷解决机制改革工作中取得更大的成绩。(本报记者 祖先海 本报通讯员 郭 超)