“知心法官”黄志丽“三个贯穿始终”审判工作方法获推崇

专家称基层司法交流型审判模式为民便民护民

调查研究贯穿始终,让裁判最大限度地符合客观事实;亲和调解贯穿始终,让群众感受到法官的爱心、司法的温情;释法析理贯穿始终,让当事人理解并信服司法的公正,是全国模范法官黄志丽总结出的“三个贯穿始终”审判工作方法。

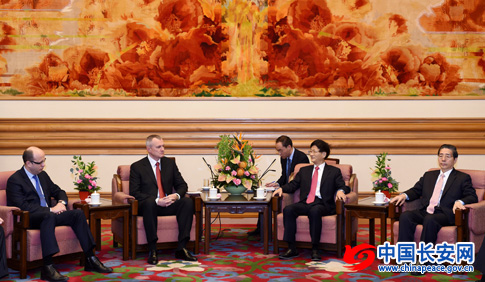

近日,由最高人民法院政治部,福建省委组织部、宣传部、政法委和福建省高级人民法院共同主办的黄志丽审判工作方法研讨会在福建省漳州市召开。与会专家和代表认为,黄志丽审判工作方法集中体现了当代人民法官司法为民、公正司法的崇高追求,具有鲜明的时代价值。

“无我”办案处处为民

现任漳州市芗城区人民法院民一庭副庭长黄志丽,群众都称她“知心法官”。

她是农民工兄弟的朋友,15个小时马不停蹄,在开发商、住建局、工商局等个人和单位之间辗转奔走,尽心帮他们讨回被拖欠的工资,送他们坐上返乡的火车;她是弱势妇女的姐妹,凌晨两点多,冒着大雨在漳州大桥上耐心劝导,帮助孩子母亲走出阴影,重见阳光;她是留守老人的女儿,1200多公里往返江西带回赔偿款,在老人生命最后的3年里,默默照顾、关怀、陪伴。

14年来,她审结民商事案件5199件,调解撤诉率94%,服判息诉率99.7%,当事人自动履行率75%,无一发回重审、无一撤销改判、无一申诉信访、无一投诉举报,真正实现案结、事了、人和。

福州大学法学院院长黄辉说:“黄志丽审理案件目的不仅仅是判决,而是尽最大可能维护社会秩序。走出法庭、走进社会,超出法官的工作范围,需要更多付出与担当,黄志丽的这种付出彰显了人民法院的社会责任,极大地提高了司法公信力与亲和力,是司法参与推动社区治理的典范。”

黄辉将黄志丽的工作态度概括为“无我”二字——她放下自己,设身处地为当事人着想,倾听当事人心声,讲法讲理将心比心,是案件最终圆满解决的重要因素。

“良心远比技巧重要”,是黄志丽常挂在嘴边的一句话,这句话令漳州律师协会会长蔡丽石羡有“心灵震撼”之感。

蔡丽石羡说,黄志丽始终用真情化解矛盾,以内在的人文精神和人格魅力感染当事人,用双方都能接受且合法的方案结案,处处体现司法为民理念。

全国审判业务专家、重庆市第四中级人民法院院长孙海龙认为,黄志丽审判工作方法最显著的特点是以独具特色的司法方式成功解决现实问题,始终把人民放在最核心地位,做到理念上为民、措施上便民、结果上护民。

自如运用诉讼话语

审理离婚案件时,注重法律导向和回归家庭美德;调解借贷案件时,教育当事人诚实信用;处理赡养抚养案件时,倡导尊老爱幼良好家风。

北京市高级人民法院政治部组宣处处长李洛云分析黄志丽审理的大量案件后发现,办理案件过程中,她既使用法律话语,又使用道德话语,而且后者占比更高。

小王夫妻经法院调解离婚后,孩子的外婆拒绝让小王探视孩子,小王于是拒绝支付抚养费,被告上法庭。黄志丽先用法律话语劝导,但未起作用,于是她换了一种说话方式劝导孩子的外婆:“你关心孩子就要多为孩子考虑,没有爸爸的关爱在同学面前抬不起头,多可怜啊!”

李洛云认为,黄志丽正是体会到老人疼孩子的心理,一番直抵老人心底最柔软处的道德话语,促进了矛盾化解。最终老人同意小王看望孩子,小王也主动支付了抚养费。

李洛云说,两种诉讼话语互为依托,黄志丽在其间自如转换的同时,还恰当地运用附和、眼神、语调、手势等方式,表达对原告或者被告的支持、批评、肯定,从而控制整个案件的发展方向。

谈到黄志丽审判方法的时代价值时,中国应用法学研究所所长蒋惠岭用国际上著名的“解决问题的法院”概念解释说,在这一概念中,法院只是一个司法机构,但是成为解决问题的集中点,法官利用其不可替代的地位整合各种资源,已经成为各国化解矛盾纠纷的趋势。

蒋惠岭说,中国法院这方面做得非常好,黄志丽式法官做的很多工作,都是对“解决问题的法院”作出的贡献。

与时俱进不忘初心

黄志丽从事民事审判工作的14年,正是我国司法改革不断深化、法治建设持续发展的历史时期。如今的法官是否只需要坐堂问案、依照法律规则和程序作出判决,不再需要细致的调查和调解,更不需要走到法院外参与社会工作呢?

中国人民大学法学院教授范愉认为,黄志丽审判工作方法很好地回答了这个问题。“三个贯穿始终”诠释了中国人民司法的特色,赢得了当事人和社会公众的认同,是与时俱进与不忘初心的完美结合。

范愉说,所谓与时俱进,就是通过不断提高自身素质、法律知识和司法能力,成为符合时代需求的职业法官;所谓不忘初心,就是坚持人民司法的本质和中国特色,坚持法官的正义与良知,坚持司法为社会服务的人文精神。这种尊重当事人权利和客观事实,追求程序公正与实质公正的结合,注重调解,承担社会责任的精神,既延续了马锡五审判方式的传统,也与当前世界调解的趋势、“社区法院”建设以及回应型司法理念不谋而合。

黄志丽曾说:“法理之外,还有人情。相对于判决,调解往往需要付出几倍的时间与精力,但调解最有利于实现司法圆满解决纠纷的作用。”

江苏省苏州市吴江区人民法院研究室审判员郝振说,黄志丽通过创新理解、灵活运用调解和判决,为司法方法提供了一条新的路径,这条路径勾连了法律职业化和社会适应性,满足了社会需求,是中国经验。

孙海龙说:“一个案件背后的症结往往来自于其他方面,关键是要找到症结,最重要的就是法官的交流能力,黄志丽做出了榜样。”

孙海龙认为,从黄志丽等优秀法官审判方法中提炼出的共性,就是基层司法交流型审判模式。这种模式既是解决纠纷的过程又是普法过程,法官既是主导又参与其中,调解和裁判互动,法理情相互融合,反复倡导道德精神,张扬了法律精神,强化了规则意识。(李豪 蔡长春)