经侦日常工作中,因警情性质存在争议,经侦民警执法行为迟疑现象广泛存在,并因此饱受群众质疑,甚至在经侦队伍内部也引发争议。在此,笔者就经侦民警在履职过程中调解职能的应用作一探析。

争议分析

安徽省马鞍山市经济开发区A公司向警方报案,称B公司涉嫌合同诈骗A公司货款200余万元。经受理调查,公安机关发现两公司有多年业务关系,后因经济下行,资金紧张,产生矛盾。案件性质系经济纠纷,公安机关作出不予立案决定的同时,告知A公司可以向法院进行民事诉讼维护自身合法权益。A公司要求办案民警对双方进行调解,理由是双方曾经是多年的合作伙伴,有达成和解的基础,只是现在缺乏沟通的桥梁。后经民警调解,两公司之间的纠纷成功化解。A公司特地制作锦旗向公安机关表达谢意。

此举引发民警内部争议。两种观点针锋相对:一方认为此类调解明显越权,有插手经济纠纷的嫌疑;另一方认为此类调解是在公安机关接受报警,受理调查基础上,本着双方自愿的原则进行调解,不是插手经济纠纷,而是经侦部门“服务”职能的具体体现。

观点一:公安机关调解经济纠纷于法无据

1、公安机关在行使刑诉法赋予的相关权力时,无行政主体资格。公安机关既属于行政机关,也属于司法机关。在行使《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国人民警察法》的权力时,属于行政机关。在行使刑诉法赋予的权力时,属于司法机关。因此,公安机关在行使刑诉法相关权力,侦办经济犯罪案件时,无行政主体资格,不能进行行政调解。

2、《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》未规定调解职能。《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第六条规定,公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后,应当进行审查,并在七日以内决定是否立案;重大、复杂线索,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查期限可延长至三十日;特别重大、复杂线索,经地(市)级以上公安机关负责人批准,立案审查的期限可延长至六十日。公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后,应当在三日内进行审查,并决定是否立案。第十条规定,对于有控告人的案件,经审查决定不予立案的,应当在立案审查的期限内制作《不予立案通知书》,并送达控告人。也就是说,公安机关经侦部门的工作,在被控告对象不涉嫌经济犯罪的前提下,已经结束。

观点二:公安机关的调解未越权

1、调解经济纠纷并非插手经济纠纷。所谓插手经济纠纷,通常表现为公安机关以承办经济犯罪案件为名,出于追求经济利益或其他不正当利益的目的,故意对经济纠纷按照经济犯罪予以立案侦查,查封扣押纠纷争议的财产,利用侦查手段追缴当事人所欠债款,甚至对经济纠纷当事人采取限制人身自由的强制措施;此外,还包括因认识失误错误立案,对正常经济活动进行干扰。上述案例显然并非公安机关插手经济纠纷。公安机关既属于行政机关,也属于司法机关这一特性,说明其具有行政调解职能,对其属性不应采取割裂的观点来看。

2、从纠纷来源看,是A公司控告B公司涉嫌经济犯罪。经济犯罪案件刑民交叉现象普遍,一些案件不经受理、立案审查阶段,无法确定属性。经济犯罪案件有相当一部分是在受理阶段,经大量调查工作,才能作出不予立案的结论。在作出结论的阶段,经侦民警已经掌握了其不涉嫌犯罪的大量证据,也就是说,调查获取的相关证据材料,已经为调解工作打下了坚实基础。

3、符合《中华人民共和国人民警察法》相关规定。《中华人民共和国人民警察法》第二十一条规定,对公民提出解决纠纷的要求,应当给予帮助。虽然该条款没有采用“调解”而使用“帮助”的字样,但在公安机关实践工作中,调解是公安机关帮助公民解决纠纷最主要的方式。本案中,经侦民警在经调查发现被控告对象不涉嫌经济犯罪,向控告人明确指出可以通过民事诉讼程序维权后,控告人要求民警进行调解,符合《中华人民共和国人民警察法》第二十一条规定。

根源分析

(一)公安机关调解经济纠纷法律法规缺失。按照现行法律规定,民事纠纷的主要解决方式为诉讼、仲裁和调解,法律法规授予公安机关调解的权力,而经侦民警对经济纠纷是否可以调解,相关法律法规没有明文规定。

(二)现有法规存在自相矛盾现象。《公安机关办理行政案件程序规定》第一百五十三条规定,对不构成违反治安管理行为的民间纠纷,应当告知当事人向人民法院或者人民调解组织申请处理。而《中华人民共和国人民警察法》第二十一条规定,对公民提出解决纠纷的要求,应当给予帮助。如前所述,虽然该条款没有采用“调解”而使用“帮助”的字样,但在公安实践工作中,调解是公安机关帮助公民解决纠纷最主要的方式。这种表述含糊的规定,必然造成办案人员执法的混乱,影响公安调解的权威性和公正性。

(三)经侦民警在认识上存在偏差。公安机关调解民事纠纷相对诉讼而言具有便捷、高效等诸多优点。公安机关调解作为受当事人青睐的消除纷争的非诉讼解决方式,具有强大的生命力,有其现实意义。但实际工作中,部分公安民警在对公安机关调解的法律规定理解和执行上存在偏差,主要表现为对“插手经济纠纷”这一高压线的错误理解及畏惧情绪。

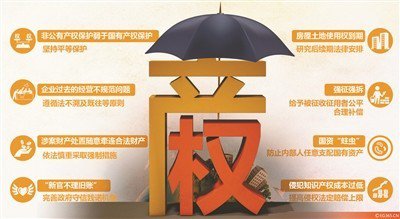

相关对策

(一)制定完善法律法规。行政调解具有专业性、综合性、高效性、主动性和权威性等特有优势,体现了“和为贵”的传统观念和现代非强制行政的基本理念,在解决纠纷、化解矛盾、维护稳定中有着其他组织难以替代的作用。因此,应该从法律制度上对公安机关调解民事纠纷的范围、程序等方面予以规范。针对公安机关的调解协议书法律效力不明确,既没有明确规定其具有合同效力及违约责任,更不具备法庭调解那样有强制执行力的现状,应予立法完善,以法律的形式赋予公安机关达成调解协议的合同效力,并引入司法确认制度。与此同时,应该明确一定条件下的经侦民警的调解职能。建议对《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》中第十条规定,“对于有控告人的案件,经审查决定不予立案的,应当在立案审查的期限内制作《不予立案通知书》,并送达控告人”之后增加以下内容“控告人要求调解的,公安机关可以调解”,解除经侦民警的后顾之忧。

(二)正确理解应用现有法规。在现有的法律法规框架下,公安机关经侦部门调解经济纠纷,可以引入人民调解机制,规避可能存在的风险。我国现行法律规范中并没有明确公安机关调解民事纠纷达成和解协议所具有的法律效力。经公安机关主持达成的调解协议,对当事人没有强制约束力,主要依靠当事人的自觉保障履行,如果一方当事人反悔不履行,也不需要当事人负任何法律责任,公安机关只能让对方当事人向人民法院提起民事诉讼。而根据《中华人民共和国人民调解法》第三十一条规定,经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力,当事人应当按照约定履行。第三十三条规定,经人民调解委员会调解达成调解协议后,双方当事人认为有必要的,可以自调解协议生效之日起三十日内共同向人民法院申请司法确认,人民法院应当及时对调解协议进行审查,依法确认调解协议的效力。因此,公安机关经侦民警在受理涉嫌经济犯罪案件线索中,经审查作出不予立案决定后,控告人要求调解的,可以引入人民调解机制,不仅规避所谓的插手经济纠纷的风险,且强化调解协议的法律约束力。

(三)加强经侦部门内部执法监督。对经济纠纷的调解,应仅限于受理经济犯罪接报警中,经立案审查决定不予立案,且当事人主动要求公安机关调解这一范畴,并应当加强内部执法监督,设立调解时限,防止无期限的调解权限的滥用,一旦调解不成功,就应立即终止调解,不再拖延,及时告知当事人向人民法院提起诉讼,维护自己的合法权益。

(谢冰 孙绵春 作者单位:安徽省马鞍山市公安局经侦支队)

建议在《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十条规定中增加“控告人要求调解的,公安机关可以调解”内容

在现有法律法规框架下,公安经侦部门调解经济纠纷,可以引入人民调解机制,规避可能存在的风险