2016破产重组实务研讨会暨供给侧改革法治论坛在京举行

僵尸企业破产清算案件井喷 破产重组制度亟待完善

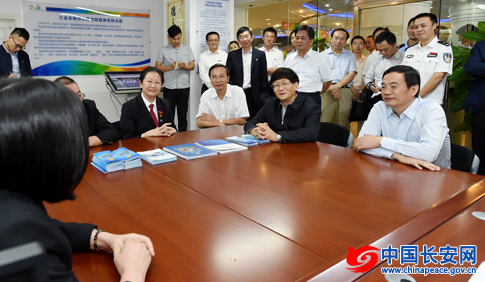

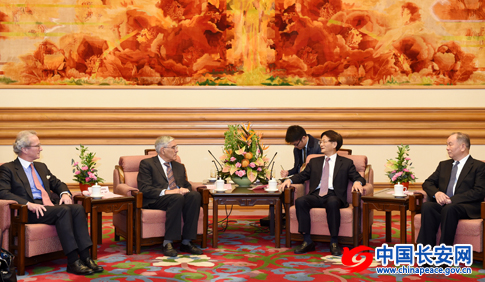

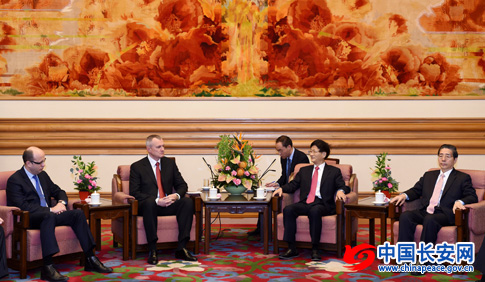

法制网北京12月3日讯 (记者 余瀛波) 由中国行为法学会、法制日报社和中华全国律师协会破产与重组专业委员会共同主办的“2016破产重组实务研讨会暨供给侧改革法治论坛”今天在京举行。全国人大常委会委员、全国人大法律委员会副主任委员苏泽林,中国著名法学家、中国政法大学终身教授江平等出席会议并致辞。本次论坛的主题是:僵尸企业破产重组的市场原则与法治方式。

为应对经济增长持续下行压力,2015年11月,以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧结构性改革,经中央经济工作会议定调后,正式拉开大幕。今年年初,十二届全国人大四次会议审议通过的十三五规划纲要,将供给侧结构性改革确定为“十三五”期间的一条主线,以求扩大有效供给,满足有效需求,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式。

在中央确定的推进供给侧结构性改革的五大任务中,首要任务是去产能,核心是僵尸企业的退出。而实现僵尸企业出清,依法破产是重要途径。为此,中央经济工作会议提出,要依法为实施市场化破产程序创造条件,加快破产清算案件审理。中央政法工作会议也明确提出,要加强企业破产案件审理、依法处理僵尸企业。

此后,最高人民法院举行的第八次全国法院民事商事审判工作会议提出,要充分发挥企业清算程序和破产程序在淘汰落后企业或产能方面的法律功能,依法受理、审理涉公司强制清算、破产清算案件,引导和督促市场主体有序退出。

短短一年间,最高人民法院部署在中级法院设立破产审判庭,公布十大典型案例,出台司法解释指导破产案件审理等,不断加快推进这项工作。

事实上,过去几年来,我国破产清算案件已经呈现出快速增长趋势。据不完全统计,破产法实施9年多来,我国仅上市公司的破产重整和清算已超过50家;从2008年至2015年八年时间,全国法院受理的破产清算案件近2万件;今年第一季度,我国各级法院所处理的破产清算案件就超过1200件。

苏泽林在开幕式致辞中指出,僵尸企业的本质是大量地占有有限而宝贵的市场要素资源,但却不能产生满足市场需求的有效供给。为了释放这些宝贵的资源,并借助于市场将其重新配置到能够产生有效供给的状态,需要尽快完善破产重组制度和机制。在此方面,应做到“三个尊重”,即尊重市场、尊重企业的主体地位、尊重法治,通过法治方式,运用法治思维,完成对僵尸企业的处置。

中华全国律师协会副会长张学兵在致辞中称,当前为贯彻供给侧改革任务而推出的一系列改革措施,为广大律师从事破产清算和破产重整的业务开辟了广阔空间。在破产清算和破产重整业务中,律师不管是担任破产管理人还是其他角色,都要以法治思维和法治方式参与破产的相关业务,以公开、公正、透明的方式去处置相关破产问题,所有破产业务都要以破产法为基础,在法治化轨道内进行。

法制日报社社长邵炳芳在致辞中表示,供给侧改革需要法治思维,僵尸企业处置需要法治方式。长期以来,法制日报密切关注经济领域的法治问题,密切关注经济审判中的前沿问题,今后也将继续大力推动供给侧改革在法治轨道上运行,唱响依法治国主旋律。

开幕式上,江平发表了主旨演讲。他说,在僵尸企业处置过程中,政府的产业政策很关键,政府出台的产业政策要兼顾合理、合法、公平。“不能只扶持国有企业,民营企业也有僵尸,民营企业的僵尸不补贴,就会形成产业政策方面的歧视,只补贴国有企业,不补贴民营企业,这也不合理。所以,尽量不要使用政府补贴的办法。”

江平强调,如何把产业政策提高到法律层面,这是当前非常重要的一个问题。这是因为,“提升为法律就可以避免暗箱操作,避免暗箱操作里的钱权交易。更多地让人们看到法律依据,同时国家也有配套的一些机构来实施国家扶持政策,就会大大增加透明度。”

此次论坛为期两天,与会嘉宾围绕“从经济、金融、法学等不同视角解读供给侧改革与僵尸企业处置”“僵尸企业处置的市场原则与法治方式的内在必然性”“破产法制的实施、完善与僵尸企业处置的关系”“供给侧改革视野下的破产重组实践”等四项议题展开了深入研讨。

参加论坛的还包括:中国行为法学会副会长、原北京市高级人民法院院长慕平,全国律协破产与重组专业委员会主任尹正友,中华全国律师协会副会长张学兵,北京市律师协会会长高子程,北京市海淀区律师协会会长张小炜,原全国人大财经委法案室主任朱少平,温州市人大常委会法工委办公室主任叶建平,中国人民大学法学院教授、北京市破产法学会会长王欣新,中国人民大学法学院副教授、北京市破产法学会副会长兼秘书长徐阳光,中国华融资产管理股份有限公司法务总监郭卫华,北京企业发展与法制研究会融资租赁研究室主任贾毅军,北京市国通资产管理有限责任公司董事长郭志国等。