执行。今天上午,石家庄市中级人民法院遵照最高人民法院院长签发的执行死刑命令,依法将故意杀人犯贾敬龙执行死刑。行刑之前,石家庄市中级人民法院依法安排贾敬龙与其亲属进行了会见。

贾敬龙案曾像一颗石子,被投入了意见的池塘之中。从他用射钉枪射击他人后脑、蓄意杀人那天起,一审、二审死刑判决,最高法核准死刑裁定,再到今天贾敬龙被执行死刑,其间各种声音一圈圈地被复制、扩散,引来围观与议论。在这片喧嚣之中,我们可以看到不一样的图景。透过贾敬龙案,可以肯定的是,中国社会不会走老路,而是一直在进步。

现代文明,对死刑更为慎重

人最宝贵的是生命。正因人命关天,对死刑的判决才会慎之又慎。无论是刀下留人,还是替天行道,都说明了一个颠扑不破的事实——我们国家,对死刑的判决已越来越慎重。这种慎重,是现代文明人性与法治的光辉。

这种文明如何体现?

回顾历史,1997年前,我国刑法中有多达71个死刑罪名,此后便直线下降,直至2014年的刑法修正案(九),死刑罪名已减少到46个。严格控制死刑、逐步减少死刑,是我国刑法努力的方向。

2007年,死刑核准权收回最高人民法院,也就是说,一个人是否被判处死刑,需要经过国家最高审判机关的最终把关。这不仅意味着,我们国家死刑案件的最终决定程序完全改变,更意味着,更加谨慎、独立、专业的精神,注入了死刑复合。

与此同时,最高法核准死刑的数量总体上也在逐年递减。可以说,我们的社会越来越宽容、文明、安全。一切生命,乃至是犯罪者的生命,都在日益受到尊重。

不可否认,贾敬龙案里,也闪烁着现代文明的光芒。

因为尊重生命,案子从一审走到二审,再走到最高法;最高法在死刑复合过程中,充分保障贾敬龙的辩护权等诉讼权利。死刑核准裁定下达后,贾敬龙的亲属及辩护律师提出异议,而后最高法对案件事实、证据、量刑再次进行审查。

尽管程序合理合法,但是我们仍能听到一些声音,质疑司法公平,呼吁“刀下留人”,在贾敬龙死刑核准裁定下达后,这类观点一度甚嚣尘上。难道真的是法律出了差错?

不,出错的不是法律,而是贾敬龙本人。

贾敬龙是否应当被判死刑?并且,是否适用立即执行?最高人民法院刑三庭负责人道出了四点原由:预谋报复,主观恶性极深;持枪作案,手段特别残忍,社会危害性极大;杀人后持枪抗拒群众抓捕,人身危险性极大;刻意选择在春节作案,犯罪情节和社会影响特别恶劣。

所以,贾敬龙应当为此付出代价。

我们说的文明,在这起案件中,是公开透明、公正平等的审判,是司法机关坚持程序正义,是确保贾敬龙合法权益在各个环节得到保障的努力。但法律能为贾敬龙所做的,也只有这么多了。以那样的理由,在那样的时间点和场合,用那样的方式,犯罪杀人,“快意恩仇”,后面这条路,只能让贾敬龙一个人去走。

“我不赞成你的观点,但我捍卫你说话的权利”

自贾敬龙案走入我们的视线后,在舆论场,可以听到了各种各样的声音:依法惩处者有之,刀下留人者有之,醉翁之意者有之,借机发难者有之。拆迁、凶杀、官民等标签被一轮轮贴上、撕下,留下斑驳的舆论墙。

你也许会问,一起杀人案引来议论纷纷,是好的现象吗?长安君觉得,这种多元化的“表达自由”,是给我们国家自信、社会包容最有力的背书。不管你是谁,法律都会依法保障你自由表达的权利。

回看贾敬龙案,这些声音来自何处?司法界、法学界、社会学界、媒体、网民……他们讨论,反驳、辩论,观点相互交锋,正义偏见互搏。

纷纭众说中,固然偶有一些诋毁和“扣帽子”的杂音出现,有些杂音,甚至以一种高调姿态出现在舆论场上。但调门高、听者众并非划分正确与谬误的标准。泛滥的同情心,宣泄式的呐喊,断章取义的分析,都没有击中这起案件的核心。

不过,长安君觉得,贾敬龙案下的舆论场,最终趋于理性。我们听到,主要声音仍是紧扣贾敬龙该不该被判处死刑、司法权威如何树立、如何防止悲剧重演等严肃问题。最终,这些讲逻辑、有论据、高质量的观点会经受考验、在大浪淘沙后自然胜出,最后成为这起案件中,最璀璨的思想光芒。

法治,会成为我们的社会共识

今天,不是谁弱谁就有理、谁嗓门大谁就正确的时代。评判一切行为的标准,是法律。

谁就有理、谁嗓门大谁就正确的时代。评判一切行为的标准,是法律。

贾敬龙是否该杀?不是你我在网上发表几条言论就能够决定的事情。在法律面前,情绪和言语永远是无力的,唯有事实证据可以长存。

(网上流传的贾敬龙家被拆时照片,贾敬龙举着红旗站在楼上)

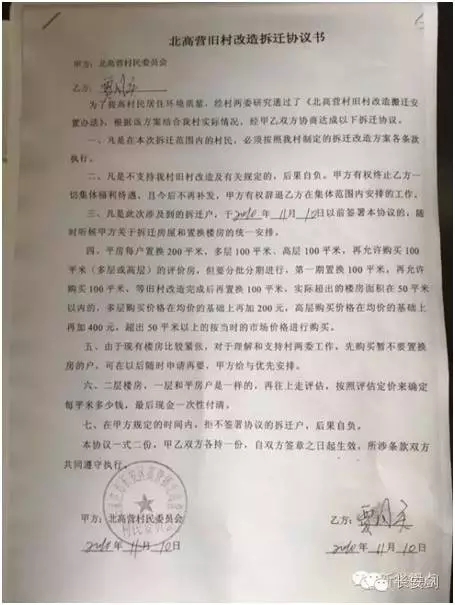

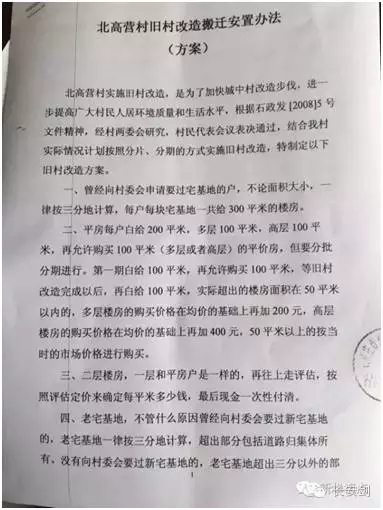

用事实说话——贾父是拆迁房的户主,贾敬龙本人对房子有所有权和处分权吗?贾父不仅与村委会签了协议同意拆迁,而且拿到了平价房与拆迁补偿款,贾敬龙阻拦拆迁难道合理吗?房屋被拆后近两年时间里,贾敬龙买枪改装、击发实验,能算是情绪冲动、一时失控吗?大年初一,在全村男女老少欢聚一堂、相互拜年的时刻,光天化日持枪杀人,这种行为不恶劣吗?作案后驾车逃跑、逃跑途中对村民持枪恐吓,开车冲撞,这是自首的表现吗?

令人欣慰的是,在贾敬龙案中,尽管众声喧哗,但人民法院坚持住了法治原则,没有望舆情汹涌而却步;另一方面,媒体在报道时,坚持了真实、全面的职业伦理,很多深度报道都在力图向读者解读法律问题。这些努力为将贾敬龙案导向法治正轨出力甚多,值得点赞。

“正义不仅要实现,而且要以看得见的方式实现”。一个裁判结果使所有人都接受和服从,靠的就是程序正义。贾敬龙的结局由司法机关通过正当程序依法认定,我们应当给予尊重。

对贾敬龙本人和他的家庭来说,他的结局,无疑是一场悲剧,而这起悲剧值得全社会深思。旧城改造、老屋拆迁中潜在或涌现出的矛盾怎样化解?乡村治理、基层治理如何规范?长安君觉得,在当今的中国,唯有法治,是解决这些问题的最终途径。

对于每一名社会成员来说,法治都是避风港。政府要依法行政,法院要依法裁判,各行各业的从业者也都要具备规则意识、契约精神、法治理念。无论我们讨论何种问题,法治都应是底线和主干。当政府、媒体、司法机关以及每一名公民都成为法治的坚守者,法治就会成为社会的奠基石。

宽容而有原则、多元而重理性,这样的社会,需要我们一起努力。