△位于海拔3500米高原上的甘孜监狱在2005年告别了土坯房,建起监舍楼。

△洛桑(化名)在学习玛尼石的雕刻技法。

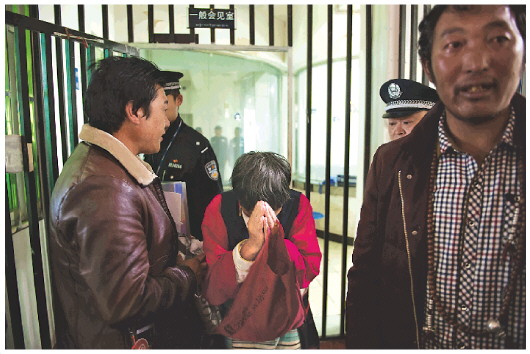

△会见结束时,服刑人员次仁(化名)的母亲向民警张中山合掌鞠躬。

<一名服刑人员在和妻子见面时得到了几张亲人的照片,他正喜滋滋地拿给其他服刑人员传看。

<8月17日,一名服刑人员在心理疏导室内向民警说出心里话。这间具有民族特色的房间被服刑人员称为“静心室”。

8月14日清晨6:30,第一缕阳光透过折多山脉照射到位于青藏高原东南部四川省甘孜藏族自治州康定市新都桥镇的甘孜监狱时,这座深处海拔3500米康巴藏区腹地的监狱从晨雾环绕中渐渐清晰起来。

洛桑(化名)等四十多名服刑人员迎着晨光来到民族工艺品制作技能培训中心开始学习雕刻玛尼石。原是牧民的洛桑于2013年因故意杀人罪被判处死刑缓期二年执行。半年前他开始学习雕刻玛尼石,一下子就找到了自己喜欢的事。“因为从中感觉到平静”。从没上过学的洛桑刚进监狱时连名字都不会写,通过参加文化课、法制课学习,他开始明白自己触犯了法律,非常后悔因一时冲动杀人而犯下的罪行,后悔给另一个家庭带来的苦难。他希望自己可以赎罪。

在甘孜监狱,除了民族手工艺品制作技能培训外,还有藏汉双语文化课等与内地监狱不同的教育改造形式。这所具有民族特色的监狱是新中国成立后在藏区创建的第一批监狱,至今已有65年,曾先后关押改造各类服刑人员近4万人。

1951年冬天,一名民警带着20名服刑人员来到这片被群山环绕的苍凉之地垦荒建场,建立了“西康省藏族自治区人民政府公安处劳改科劳改大队”,甘孜监狱由此诞生。这里高寒缺氧,空气平均含氧量不足平原地区的60%,长达半年的冬季气温在零下10度左右。恶劣的自然条件和闭塞的交通让甘孜监狱长期处于“与世隔绝”的状态。

“我是1992年到监狱任管教民警的,那时候没水没电,用水要靠马车到河里去拉,晚上点着马灯在监区巡逻。牢房和我们的宿舍都是土坯垒成的,外面下大雨屋里就会下小雨。屋顶铺着沥青做的毡子,阳光曾把沥青晒化,晚上都看得到星星。”在这里已工作了25年的监狱长李远康感慨地告诉记者:“这儿空气稀薄,很多民警年纪不大就得了心脑血管疾病。2004年老政委赵新建因高原性心脏病牺牲在工作岗位上时,只有41岁啊。”

而让年轻民警张中山记忆最深的则是初到监狱的感受。2009年他大学法律专业毕业后考入甘孜监狱。第一次走出河南家乡的他,从郑州市出发,用了4天时间乘火车、倒汽车翻山越岭来到这里。因高原反应严重,他白天头痛晚上睡不着觉,“晕晕沉沉地站在镇上唯一的一条烂水泥路上,看到满街跑着牦牛,到处是牛粪,真觉得回到了原始社会”。而工作中遇到的困难也不少。与服刑人员语言不通,沟通交流困难,很难打破心理隔阂,实现管理和改造目的。于是他开始学习当地的少数民族文化和语言。8月15日上午,记者看到在服刑人员和家属会见结束时,服刑人员次仁(化名)的母亲含着泪向张中山双手合掌深深鞠了一躬。“这个藏族礼节代表着恳请和感谢。”张中山告诉记者,“正是这份沉甸甸的责任,让我留在了这里。”

8月16日傍晚,高原金色的阳光照耀在监区里,也照耀在离监狱不远处的山坡上,那上面有6座坟墓,它们属于6位在执行任务时牺牲的监狱民警。“这些民警大都来自内地,有的牺牲时只有19岁。他们把生命献给了甘孜监狱。我们把墓建在这里,让他们可以守望着监狱。如果他们能看到监狱现在的发展和变化,一定会高兴的。”监狱长李远康说。

此时,太阳落下,夕阳如血。(居杨 摄影报道)