笔下春秋

一个理想主义者的歌哭与绝唱

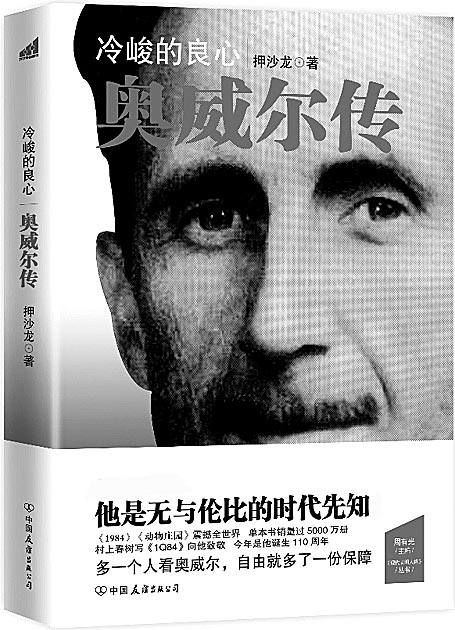

1950年1月21日午夜,一位年仅47岁的英国作家孤独地躺在病床上大口大口地吐血,他虚弱到无力按铃叫护士,只能痛苦地一声声呼喊,喊声在封闭的空间里徘徊,却没有人能听到……不知过了多久,终于有人发现了他,可是,他已经咳血而死……这位作家,就是被称为“冷峻的良心”的乔治·奥威尔。在奥威尔死亡半个多世纪后,我在灯下开始阅读这本由美国作家杰弗里·迈耶斯撰写的《奥威尔传》(新星出版社2016年5月出版),回响在我耳边的,依然是奥威尔坚定的信念:“在一个语言堕落的时代,作家必须保持自己的独立性,在抵抗暴力和承担苦难的意义上做一个永远的抗议者!”

1903年6月25日,奥威尔生于英国殖民地的印度。少年时代,奥威尔受教于著名的伊顿公学,毕业后考上了公职——成为一名驻缅甸的帝国警察。本来,他可以在这个令人羡慕、前途光明的职位上一直干下去,可是,当他目睹了殖民地人民受压迫的情形后,他的同情心就站在了苦役犯的一边;而且,因为父亲曾参与过帝国主义的掠夺,使他极感内疚;加之他一直有建立一个公平社会的理想,所以,他毅然辞职,过起了流浪生活。接下来的15年中,他以作家身份苦苦挣扎在社会最底层,日子过得十分恓惶。

1936年7月19日,西班牙内战爆发,奥威尔赶到西班牙,成为几千名国际志愿者中的一员,冒着生命危险帮助西班牙共和军。也正是这次经历,使他认清了极权主义的本质,认识到了极权主义的危害性。1944年,奥威尔创作的《动物庄园》出版了,引起极大轰动,奥威尔一跃成为著名作家。但他并没有被财富和名气所左右,而是隐居到偏僻的朱拉岛,开始不分白天黑夜地创作另一部伟大作品——《一九八四》。这样的写作,自然极大地损害了奥威尔的健康,他咳血越来越严重,变得有气无力、无力久坐了,但他还是坐在床上完成了最后一份15万字的打字稿,耗尽了最后一丝气力。彼时,冷战大幕已经拉开,奥威尔笔下的极权社会已经成形。英国著名作家温斯顿如此评价奥威尔:“当一些作家还在为自己及作品存活于世而庆幸的时候,奥威尔为了他的一部小说咯血而死,以至于我只能把妒忌换成尊敬和怀念。”

奥威尔虽然过早地离开了这个世界,但他却给我们留下了丰厚的思想遗产:奥威尔一生短暂,却以敏锐的洞察力和犀利的文笔审视和记录了他所生活的那个时代,作出了许多超越时代的预言。《动物庄园》以寓言的形式对极权主义的秘密进行了全面揭露,使我们看到了极权主义的真面目,从而全面了解了极权主义的本质及其危害性。奥威尔对极权主义的讽刺,为我们勾勒出了一幅阴森恐怖的人间地狱图景,在半个多世纪后的今天读起来,仍然令我们心惊肉跳。在《一九八四》中,奥威尔刻画了一个令人感到窒息、恐怖的极权主义社会,通过对这个社会中一个普通人生活的细致刻画,揭示了“任何形式下的极权主义必将导致人民甚至整个国家成为悲剧”这一事实,为我们认清极权主义的真实面目提供了一个很好的平台。

普里切特称奥威尔是“一代人的冷峻良心”,奥威尔无愧于这一称号,他是我们无法摆脱的思想先知,他秉持捍卫自由的理想,以写作为武器,作出了许多超越时代的预言。“他的个人品质——正直、理想主义和执着——在其文字中闪耀着光芒如同清溪中的卵石。”1984年早已经过去了,回望历史,我们不得不佩服奥威尔惊人的预言和天才的洞察力,他是我们这个时代的圣徒,虽然颠沛流离、疾病缠身、郁郁不得志,但他始终没有放弃对终极理想的守望。这本《奥威尔传》,为我们走近奥威尔、了解奥威尔提供了一个丰富的平台,“杰弗里·迈耶斯为奥威尔勾画出了一幅令人钦仰的肖像,但是他并没有隐去这位作家的那些并非圣徒的特质……他的这部传记是当下最为权威的一部。”(唐宝民)