近日,北京首提鼓励用人单位给予员工“孝老假”,消息一出引发网民热议。在点赞的同时,网民纷纷质疑“孝老假”是否会步“探亲假”的后尘,成为一纸空文。有假难休,是缺乏监管还是休假制度落伍?探亲假又该如何改革?欢迎来说。

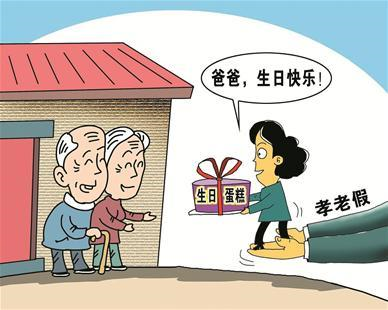

“孝老假”要来了!常回家看看能成现实吗?

今年以来,包括河南、安徽、北京在内的多地都在设置或拟设置专门假期,让子女在父母身边尽孝。对于正在迅速迈入老龄化社会的中国,这样的休假制度来的正是时候,但是伴随着相关政策的出台,“孝老假”能否真正落到实处,而不是变成“纸上福利”也引发讨论。对此你怎么看?一起来说说。

忧成“纸上福利”难落实

@琉璃幻:这个“孝老假”的出台真是太好了!因为工作太忙,每年和父母团聚的时间真的是太少了!各种事情聚在一起,陪父母的时间就会被搁置,但是父母也一天天在变老啊!希望能真正的落实,而不只是纸上福利。

@浣溪沙:因为工作的原因,已经两年没回家了。这个孝亲假的初衷是好,但是也要防止企业钻空子。希望能用明确的法律来保证孝亲假的施行。 忧落实与其他福利挂钩

@思睇:20天的“孝亲假”看起来有点太不现实了,我觉得假期设定的时间越长,落实的可能性就越小。如果强制实施起来,估计企业肯定会采取应对策略,比如扣奖金,年终绩效降等。

@崇喜:作为一个父亲,我很希望将来能多些假期让孩子既不耽误上班,又能多陪陪老人。我现在即便是生病了也不愿意惊动孩子,怕影响孩子工作。

“孝老假”别又成“纸上福利”

8月31日,记者从北京市民政局获悉,北京市政府常务会审议通过《北京市“十三五”时期老龄事业发展规划》。这也是北京市首次将老龄事业发展规划上升为重点专项规划。规划提出,北京将打造“老年友好型城市”,鼓励用人单位给予员工“孝老假”。(《皖江晚报》9月2日)

古有言之:老吾老以及人之老,,幼无幼以及人之幼。作为拥有几千年传统道德的国家,尊老已深入人们浅意识中。但子女由于工作、学习、结婚等原因而离家,独守“空巢”的老人一旦配偶去世,就进入鳏寡期。空巢期与鳏寡期,老年人生活中容易发生困难。孝顺作为重要的中国家庭美德,不应因子女生存艰辛而弃如敝屣。然而探亲假也是一年一次,对于在外地工作的子女,无法达到“孝老”的目的,有时探亲假只是法律条文上的摆设不能落到实处。北京提出的“孝老假”让人感觉有点像“纸上福利”。

进入新世纪以来,我国老龄人口增加迅猛,最新的统计数据显示,我国1.67亿老人中,有一半过着“空巢”生活,而社会保障体系仍不完善,统一、规范、完善的养老保险体系长期未能建立。对相当一部分老年人而言,“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”还只是一个梦想。在这样的大背景下,把“常回家看看”入法,应该承认,这样的初衷是美好的,观点也许并不至于有错,但这样的法律规定在形式上或许确有将道德法律化的嫌疑,尤其是,当其运用到具体实践之中,在大多情况下都难免形同虚设――因为,倘若果真是通过法院判决的方式强制子女回家,老人实际也很难从子女敷衍式的无奈回家中获得快乐若单位又不允许休探亲假,这又将是怎样的法律和道德尴尬?

如今,作为晚辈的现代人生活节奏越来越快,工作压力越来越大。“找点空闲,找点时间,领着孩子常回家看看……”一首《常回家看看》唱进了众多老年人的心坎里,然而不少儿女只注重对父母物质生活的照顾。子女关心老人有时显得力不从心,这种情况在独生子女家庭更为突出。虽然给老人赡养费,聘请保姆照顾老人也是一种孝心,但是金钱与保姆毕竟代替不了亲情。在对立法合理性与有效性的议论之外,面对面对“孝老”写进政策,还有一种常见的抱怨,那就是:我不是不想回家,而是没时间回家。于是紧接着又将生活中的一切不如意发泄一通。这是说的假话吗?当然不是。很多人常年疲于为生计奔波,陪伴父母甚至成为一种奢望。

文件规定子女要“孝老”,从政策本身来看,严格地说,不够规范,也不具有可操作性。“回家孝老”就不可避免与单位规定冲突,于是准不准探亲假成了矛盾点。一部严格意义上的规定,要明确违规者的法律责任,如果做不到“孝老”,享受不到“孝老假”,就要承担相对应的处罚。然而,如何界定“孝老”?规划里并未作出一年回家几次的规定,也没有相对应的处罚,以后子女不“经常”回家看望老人,老人想诉诸法律,以前这种诉讼法院一般因为没有案由而不会受理,但现在法院要立案审理。但如何判决呢?有什么法律明确依据呢?毕竟不“孝老”只是道德范畴的问题,若上升到法律的层次,就要需要有可操作性的条文,否则只能综合多方面因素了,又是司法调解,又是行政督促!

笔者认为,将一些道德层面上的东西用政策强制执行,有孛情理!政策是严肃的,将“孝老假”写进政策里面,必须需要细化明确,要考虑探亲假的因素,不然就不要将不具有操作性的说法写进去,那只能是政策条文上游戏,没有任何实用价值。而且即使实施也有难度,子女在国外的,如何“孝老”呢?

同时我们也应正视并着手解决人口老龄化问题,这需要政府、社会和家庭共同努力,而不能仅靠法律规定老人们的子女“孝老”,这样不能根本解决问题,也不名副其实……

员工可休“孝老假”,不能看起来很美

北京市政府常务会审议通过《北京市“十三五”时期老龄事业发展规划》,规划提出北京将打造“老年友好型城市”,鼓励用人单位给予员工“孝老假”。以政府规划的形式明确员工可享“孝老假”,开全国之先河,此举值得赞赏和期待。

每个人都应该有担当,肩负起责任,对工作、对家庭、对亲人、对朋友都要负起自己应有的责任。社会学家戴维斯说:“放弃了自己对社会的责任,就意味着放弃了自己在这个中更好的生存机会。”实际上,人只有担负起这样或那样的责任,他才能对自己的行为有所约束,有所发展。而责任感的形成,得首先从“孝”开始培养。

在我们大力弘扬社会主义核心价值观,齐心协力奔向中国梦的路上,是否有放慢脚步来关注一下我们家里的老人?他们有的独守家乡,望子盼女回家共叙天伦;有的七老八十,还在不停的劳作;有的承担着照顾抚养孙辈的重任,“哺育”着下一代。中国特有的国情,加之老龄化趋势的加强,老年人的这一境况,将较长时间存在着。其实,相当一部分在外打拼生活的年轻人或中年人,并非不想常回家看看以尽孝道,因为他们“心有余而力不足”,因工作关系难以抽身回家。

也许,不少人将此归咎于用人单位的冷血。诚然,许多用人单位为了追求效益的最大化,总是快马加鞭的要求员工不断工作着,有的甚至让员工无休止的加班加点,致使员工身心俱疲。为了能让员工抽点时间回家看看老人,不少人希望从政府层面出台文件,或者人大专门立法,迫使用人单位关爱员工、履行社会责任。

《北京市“十三五”时期老龄事业发展规划》提出,鼓励用人单位给予员工“孝老假”,但对于“孝老假”怎么休、假期薪水如何计算等没有规定。所以,北京鼓励用人单位给予员工“孝老假”,可能看起来很美,现实中难以落实。

这并非杞人忧天。按照国务院1981年的规定,机关事业单位已婚职工,每4年可以享受20天探望父母的假期。加上探亲来回的“路程假”,探亲假总共有24天。新京报记者去年曾随机选取20位来自北京国家机关、企业事业单位的职工,对其进行了一次小调查。其中8人表示,没听说单位有探亲假;而20人中,休过探亲假的只有5人。究其原因,除了工作太多、领导不批之外,员工不休探亲假的主要原因是影响收入。虽然国家规定,探亲假期间不扣工资,但不扣的工资仅为基本工资,大部分绩效工资会被扣。

北京市鼓励用人单位给予员工“孝老假”,怎样将政府对劳动者以及其家人的这一人文关怀落到实处,可能还要出台相应的实施细则,尤其是激励性措施,让用人单位觉得给员工放“孝老假”真的很划算。

有假难休反映法律约束力不够

@我是红头文件:有假难休归根结底还是法律约束力不够,另外企业也喜欢钻空子。对此,有劳动法领域专家分析称,对于劳动者休假,国家应该出台一部专门法律,明确劳动者的最低工资、工时、休假权利等等。

@陈鹤:自己的单位虽然会让员工带薪休探亲假,但是员工的年终绩效还是会损失不少,所以不少人因此不得不放弃休假的念头。

休假制度需要更合理完善

@蚂蚁绊倒大象:应该为员工设定专门陪伴老人的假期,但是这个长短要合适,比如一周左右。但是20天的“探亲假”现在看来有点太不现实了,假期设定的时间越长,落实的可能性就越小。

@美国往往事:当下企业负担也比较重,给企业减负已经是各方的共识。一方面要保障劳动者休假探亲的权利,一方面还要考虑实际情况,不给企业带来过重的负担,如果找工作都是问题,休假也就失去意义。