2016年4月下旬,应日本国际交流基金会的邀请,王旭、李昊、陈虎、蒋浩等四位学者走访了日本,重点考察了日本的法学教育及中日法律文化的交流现状。本次汇编了四位专家的访日随笔,他们从各自的职业角度,对日本法律文化的现状,谈了自己的感想。本刊特组织刊发几位学者的四篇短文,此为第二篇,敬请关注。

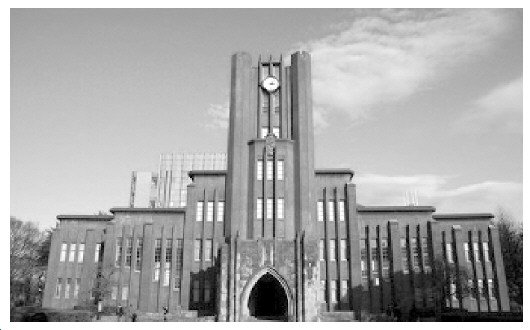

暮春三月,樱花乍开未开之际,受日本国际交流基金会邀请,初访东瀛。作为一衣带水的邻邦,日本的法律体系向来受到大陆法系一脉的深刻影响,法学教育也以大陆法系的模式为宗,而本世纪初开始的法科大学院改革却趋向与美国法学院的职业教育接轨。其间成效如何,对于中国目前的法学教育改革有何镜鉴意义,向来抱有好奇之心,也成为此行的一个重要考察内容。基于是,日本国际交流基金会热忱安排了我们拜访居于日本法科教育翘楚之位的东京大学、京都大学和早稻田大学,得以初窥门径。

多样化的日本法学教育

日本的法科教育改革以2004年开始推行的法科大学院制度为核心内容。在法科大学院建立以前,日本传统的法学教育包括以法学部为主的本科教育和以大学院法学研究科为主的硕士(日本称为修士)、博士学位教育两大基干。法学部主要以传授法学基础知识为主,像东京大学、京都大学等加入了通识教育内容(如京都大学称为教养科目),侧重学生法学素质的养成,而研究生教育则侧重训练学生的法学研究能力和学术写作能力。这种法科教育与法律职业养成之间不存在直接的制度衔接,因此也没有相应地以传授学生实务技能为特色的课程设计,难敷实践之需。

2004年日本开始推行法科大学院制度,仿照美国法学院的JD学位增设了专门职业学位。资料显示,日本法科大学院最多时曾有74所,但需要根据第三方机构对学校的考核评定来核准其法科大学院的招生名额。法科大学院在入学途径上,除了参加全国统一考试外,还存在特殊人才的发掘机制,如早稻田大学大学院的法务研究科每年会招收15名左右的特殊人才。基本本科是否法律专业,法科大学院的学制分为两年制和三年制两种,非法律专业的本科生需多读一年的基础课程。

较之传统的以培养法学学术人才为主的研究生教育,法科大学院旨在培养以具有多样化知识背景、丰富的社会经验、高超的法律职业技能的法官、检察官和律师为主的法曹人士,因此,在教学环节上更侧重法律理论和法律实践的打通。如传统的司法研修所采用的“要件事实论”即被引入到日本主流的法学教科书中(国内北京大学出版社引进的京都大学的山本敬三教授的《民法讲义I:总则》即为范例)。起源于美国法学院的法律诊所教育(临床法学教育)也是法科大学院教育的重要一环,如京都大学即区分了法政理论专攻和法曹养成专攻两种不同的学位课程体系,在法曹养成专供科目上特别开设了实务选择科目,包括律师实务演习、检察实务演习、裁判演习、模拟裁判等课程。早稻田大学也设置了民事、家事、刑事、劳动等八类不同的临床法学课程。为了适应法律实践教学师资的需求,日本的法律规定了国家有向法科大学院派遣法官、检察官以及律师进行职业教育的义务。而法科大学院在教师队伍的配置上也注重引入法律实务人士从事实践教学,特别是邀请自己的优秀毕业生加盟。如京都大学在教师系列上增设有法证实务交流系列,聘请了特别教授和客座教授担任实践教学工作。而早稻田大学也设立了稻门法曹网,逐步建立早稻田法律共同体,其各类临床法学教育即由两名教师(由研究者和实务人士共同组成)带领4-5名学生开展,体现出小班化教学的特色和要求。除了传统的法律科目外,像早稻田大学等名校还积极开设了一百多门前端的应用和交叉类的法律课程,如金融担保法、医事法、体育法、国际娱乐法、电子商务法等,并开设有中国法、外国法演习等国际化的专门科目,并积极推动学生海外留学,扩展学生进入社会后的适应能力和国际视野。

在出口上,日本的法科大学院并实现了日本国家司法考试和法律职业准入的接轨。2011年之后,只有法科大学院毕业生才能报考新的司法考试。2015年,日本司法考试合格人数为1850人,通过率排名前十的学校中最高为一桥大学(55.6%),最低者则为明治大学(14.6%),而排名前五学校中本科修习法学者的通过率也明显高于未修习法学者30-40个百分点。这与法科大学院设置之初提出的70%至80%的通过率显有鸿沟之隔,也使得法科大学院饱受诟病,部分法科大学院甚至受到沦为“补习班”之讥。在入学人数锐减的情势下,部分法科大学院逐步被淘汰,极大地消弭了法科大学院创立之初的宏愿。实务课程以及前端课程的设置在司法考试率低的现实面前也受到冲击甚至沦为边缘。

可以说,日本模仿美国法学院的职业教育引入法科大学院制度一方面凸显出了法律职业化精英化的发展趋势,促进了法学教育与法律实践的结合,推动了法学教师队伍的转型;另一方面又与传统大陆法系从本科设置法学的传统有所背离,存在叠桥架屋的弊病。试想,已经经历了4年的大学法科教育,又需要经历两年的法科大学院教育,之后还需要在司法研修所进行一到两年期的实务训练,直接拖长了本科修习法律者进入法律职业的时限。与其在法科大学院强化实务训练,不如模仿德国法学教育体系在本科教学中即直接引入案例研习和实务训练类课程。再则,法科大学院的引入也直接冲击了传统的法学研究人才的培养模式。

对我国法学教育的启示

法学教育的改革,牵一发而动全身。我国的法律硕士自1995年获批,1996年试办,2009年又开始招收法本法硕,在发展轨迹上与日本法科大学院类似,均以培养实务人才为导向,但直至2016年发布的《关于完善国家统一法律职业资格制度的意见》,才将国家统一法律职业资格考试与法学学位挂钩。而现有的法律硕士教育囿于实务师资的匮乏和课程体系的局限,在人才培养上远远不足以实现对高端法律实务人才的培养,而沦为了一种就业的过渡阶段。能否并促动法学教育内容的改革,在教学团队中引入优秀的法律实务人士,有效地提升学生的法律实务能力,尽快地进入法律职业的角色,是法律硕士教育模式最终能否成功的关键。日本法科大学院制度改革的经验教训可供我们参考。(李昊 北京航空航天大学法学院副教授)