如何裁决:是否一只鸵鸟的分野

姚宏科

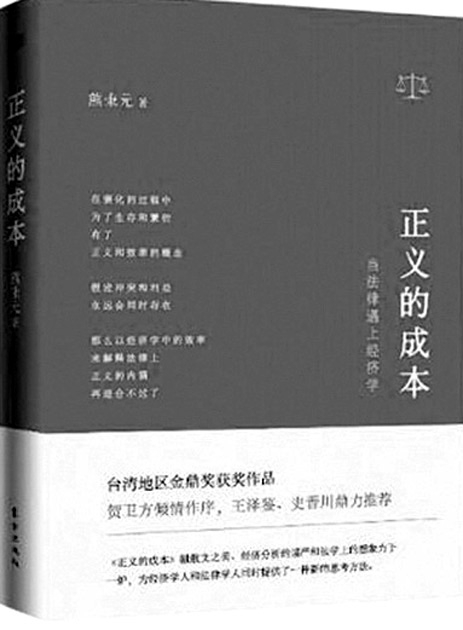

台湾学者熊秉元的随笔性著作《正义的成本》将法律与经济学两个学科关联起来进行解读,这样的视角并不是很新,研究法律经济学的学者近年来已呈接踵之势,但熊先生的观点很有说服力,用简短的篇幅阐述深层次问题,带给人很多启迪。笛卡儿说过:“最有价值的知识是关于方法的知识。”本书带给我们的,就是方法。

先从书中引用的两个著名案例说起。第一起是发生于美国的胶卷索赔案。一位摄影家费尽千辛万苦和大笔金钱,到喜马拉雅山拍了很多摄人心魄的照片,将底片寄给一家冲印公司。没想到冲印过程中底片被不慎遗失。摄影家提起诉讼,要求冲印公司赔偿底片、邮费、来往喜马拉雅山的旅费和其他支出。但最后法院只判决冲印公司按照业内公认的倍数,赔偿了几卷胶卷。

法官给出的理由是:如果让摄影家得到足够补偿,那么他在以后交印底片时就不会对重要底片差别处理,其他摄影家也会有样学样。冲印公司为了减轻经济损失,对所有底片必须用更为精致、成本更高的程序和方法处理,必然要提高所有底片的冲洗费用,增加所有人的成本。反之,冲印公司仅仅赔偿几卷胶片的费用后,摄影师虽然吃了大亏,但下次他冲洗底片时,一定会对特殊底片特别交代,冲印公司一定会对重要底片特殊处理,当然可能会多收费。但对其他的底片仍然会低廉收费。这样做,不会增加普通消费者的成本,冲印公司的业务量也不会减少,社会的财富才会愈来愈多。

第二起是发生于英国的帕拉丁诉简案。1640年左右,帕拉丁把一块地租给简,契约载明地租每年分四次缴。但不久,德国鲁珀特王子率军入侵英国,简所租农地先成为战场,后又成为军营,前后三年时间根本无从耕种,简由此拒缴地租。帕拉丁将简诉上法庭,英皇法庭判决帕拉丁胜诉。理由是:契约里只列明租地要付地租,并没有除外和但书约定。如果判帕拉丁败诉,今后承租人可能会以各种各样的理由拒缴地租,此类官司纷至沓来,法庭面对千奇百怪的不履约理由,必将耗用大量司法资源去逐一判断。相反,判决承租人简败诉,他和其他的承租人在签订契约条款时就会仔细思考,对未来契约双方都产生积极而正面的宣示效果。未来的官司会因而减少,法官无须为稀奇古怪的理由而伤神。

这两个案例,没有简单地局限于具体的个案诉讼,也没有仅仅着眼于双方当事人的利益分割,而是着眼于司法活动的未来以及整个社会的得失。从一般人的直觉观察,这两个案件似乎都判得有失公正,违背了司法公平的原则。比如摄影师被弄丢珍贵的底片却只得到几个胶卷的补偿,承租人的土地因战争三年无法耕种还要缴纳租金,都让我们难以接受,但一旦把时间拉长,考虑到整个社会的长远利益,从维护社会公众利益的视角考虑,从社会财富最大化的角度出发,则这两起案件的判决都是正义的,是一个能给大多数人以及整个社会带来福祉的正确判决。正如作者所言:“正义,就是长远来看,能诱发出好的作为、好的价值、创造出更多资源的那种做法。”

本书的观点或许可以商榷,但其核心观点是正义必须考虑成本,为此,作者数次引用了美国法官波斯纳的名言:“对于公平正义的追求,不能无视代价。”作者在书中没有大费周章地解读到底什么是公平和正义,没有被一些细枝末节的个案诉求所羁绊,而是进行粗线条勾勒,从更高、更宏观的角度诠释什么是公平和正义,运用经济学的思维方法指出,实现正义和公正必须考虑成本付出。

作者对成本的考察并没有囿于原被告双方的经济支出,而是着眼于公共资源的消耗和社会财富的积累,强调实现正义的目的时,必须尽最大努力地让社会成本最小化。比如胶卷案件中,判决摄影师败诉,就是为了不增加所有冲印公司的经营成本,继而不增加所有消费者的消费成本。帕拉丁诉简案件中判决简败诉,就是防止增加太多的司法资源投入未来的租约纠纷。这是一种跳出个案和具体当事人的“大成本”观。据此作者数次提醒:“在面对很多官司时,法官可以自问:怎么判,才能使社会里的财富愈来愈多?”

作者还以相当篇幅对司法效率进行了阐述。其基本观点是:所谓效率,不简单地只是追求快,不是快就必然能体现出效率。效率不只是速度快,更主要的是成本最低,是通过较低的付出实现社会财富的最大化。对司法工作而言,效率不只是办好眼前的案件,效率还要面向未来,对未来的社会发展的司法活动带来裨益。作者说:“成本意味着‘除弊’,而效率则反映着‘兴利’。”“效率隐含着‘向前看’的视野。”对司法活动而言,诉讼裁决处理的是过去的社会矛盾,但其实是为了未来,故裁判结果必须着眼于能够防范、减少未来同类问题的发生。这样的判决,才真正体现出诉讼效率的原则。同时,效率不仅仅体现于诉讼时间的相对较短,而是必须注重“效益”,必须考察付出与回报、成本与收益的比较。只有用最少的付出得到最多的回报,才体现了效率原则。效率是在快的同时,还要能得到最大收益。

司法的核心追求是公正与效率,但司法实践中的公正,往往局限于个案的利益纷争,工作目标似乎都是追求绝对的正义,没有考虑是否能裨益社会、促进社会财富最大化。熊秉元先生告诉我们,公正要能够为整个社会谋福利,效率在快的同时还要能节省整个社会的司法资源。这些都提示我们,应当对当前的工作方法和价值导向进行反思。那些通过勾兑矛盾、让双方相互妥协实现的所谓和谐司法,其实淹没了规则,引发了更多的诉讼。那些只求当下案结事了、和稀泥抹光墙的做法,可能是裁判者的“鸵鸟”式做法,无形之中隐藏下很多社会矛盾,无助于增加社会财富,没有实现社会财富的最大化,长远观察将很可能让社会付出更多成本。

古罗马法学家乌尔比安说:“已决案被视为真理。”每一个司法人员都是真理的捍卫者,都在用识见创造真理。这些真理不仅仅是裁判者的眼前相安无事,而是能在恒久的时空里熠熠生辉。(作者单位:陕西省宝鸡市法学会)