贵州“余庆经验”以标准化建设固化社会治理成果

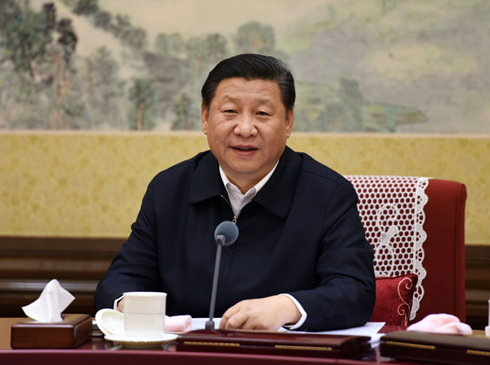

2008年,以“小事不出村、大事不出镇、难事不出县,矛盾不上交”为核心内容的“余庆经验”得到了贵州省、遵义市综治部门的认可,并在全省推广。2012年11月28日,中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱对“余庆经验”作出了批示,对这一旨在将矛盾化解在基层的做法给予肯定。此后,如何打造“余庆经验”升级版成为该县综治部门一直思考的问题,2013年初,贵州省余庆县提出了“管理标准化、标准流程化、流程信息化”的矛盾化解在基层标准化建设思路,并在全县试点推广;2014年,国家标准委正式将余庆的“矛盾化解在基层工作规范”列为社会管理矛盾化解类的两个国家级社会治理标准化试点项目之一;2015年,经过不断的摸索和实践,该县制定出了“小事不出村”、“大事不出镇”、“难事不出县”三个工作规范的子标准,建立健全了“以维护社会稳定为核心、以完善基层组织网络为依托,贯穿矛盾纠纷排查化解全过程”的标准体系和工作机制。

“不能吃老本”

“小事,指本村群众之间有关人身财产权益和其他日常生活中发生纠纷,如恋爱、婚姻、家庭、赡养、继承、债务、房屋宅基地、邻里等纠纷,以及因争田土、争水、争山林等引起的生产经营性纠纷;大事,指村级调解2次以上未果的纠纷、跨村民间纠纷、涉及群众重大财产和生命安全隐患、历史遗留问题,以及公民与法人、法人与法人之间的纠纷;难事,指乡镇调解3次以上未果纠纷、乡镇与乡镇之间纠纷、涉及多部门管辖纠纷、可能到市赴省进京的信访积案、涉法涉诉案件、20人以上突发性事件、易造成重大社会影响的事件等。”2015年7月1日,在余庆县发布实施的《矛盾化解在基层工作指南》中,明确了“小事、大事、难事”的具体标准,对以“小事不出村、大事不出镇、难事不出县,矛盾不上交”为核心内容的“余庆经验”来说,这些标准无疑是对原来的“余庆经验”的一个发展和提升。

余庆,这个地处黔中腹地的革命老区,从1992年首次获得全国社会治安综合治理先进集体后,就致力于打造全国、全省最安全县。天道酬勤,在2001年至2012年的12年间里,该县连续三次摘得“全国社会治安综合治理先进集体”,并斩获了由中央综治委授予的社会治安综合治理最高奖———“长安杯”,成为贵州省目前唯一获此殊荣的县。在荣誉纷至沓来的同时,2008年,以“三不出,一不上交”为核心的“余庆经验”成为全省矛盾化解工作响当当的品牌,并在全省予以推广。

“大家都知道‘余庆经验’,都在学习推广我们的做法,作为这个经验的发源地,我们不能躺在原有的成绩上吃老本,‘余庆经验’必须要得到不断的丰富和发展,真正能够可推广、可复制!”余庆县委常委、县委政法委书记伍远良在回顾当初筹划打造“余庆经验”的升级版时,语气有力而坚定。对于在余庆工作多年、对综治工作付出诸多精力的他及其综治团队来说,冷静地意识到,“余庆经验”尚需发展,尚需走出一条在全省、甚至全国更易推广、更易复制的路子。

在省、市综治部门的指导下,余庆本着“实用、易用、有用”的原则,于2013年初在全县提出了“管理标准化、标准流程化、流程信息化”的矛盾化解在基层的标准化建设思路。

为切实保障矛盾化解标准化有效实施,余庆成立了工作领导小组,统筹标准化的制定、实施全过程,在这一过程中,学习借鉴省内外社会管理和公共服务标准化建设的先进经验,将“统一、简化、协调、优化”标准化原理引入矛盾化解领域,突出余庆自身特色,努力做到“事事有标准、人人知标准,工作过程体现标准”。

在制定过程中,余庆综治办逐一梳理矛盾纠纷从排查到化解、到结案的全部依据、流程、时限等,将“余庆经验”成果定为标准编制的重要依据,以标准固化社会治理成果。2013年,由余庆编纂的《矛盾化解在基层工作规范》申报并通过了国家级验收,2014年,国家标准委将该《规范》列为社会管理矛盾化解类的国家级社会治理标准化试点项目,而当年,这种国家级的试点项目在全国仅有两个!

每一件矛盾纠纷的处置都有标准

“制定标准、实施标准、验证标准、修订标准”是余庆推进矛盾化解在基层标准化建设的工作理念,作为其标准化建设成果的集中体现———《矛盾化解在基层工作规范》在工作实践中对社会治理将会发挥什么样的指导作用?其各项指标在实践中是否可行?还有哪些指标尚需完善?为了杜绝标准体系是一套、实际工作中运行又是一套的两张皮现象,2014年5月28日,余庆县综治委印发了《余庆县矛盾化解在基层国家级标准化试点项目实施方案》,正式拉开了《矛盾化解在基层工作规范》试点工作的序幕。

根据《实施方案》要求,余庆将S204省道沿线乡镇作为2014年《矛盾化解在基层工作规范》的试点实施乡镇,大力加强阵地建设,完善试点工作硬件设施,在县矛盾纠纷调处中心规范配置了视频接访系统,建立了4间调解室、2间群众休息室、1间档案室;在各乡镇规范建立了人民调解室、休息室、档案室,完善各类账、卡、表、册的归档,此外还规范设置了警民联调室;在村(社区、居),则设立规范的调解室,配齐各类基本设施;在村民组,则以组级综治工作点为依托,成立了调解组织。

在建立县、乡镇、村(社区、居)、组四级调解组织网格体系后,余庆县加强了调解队伍建设,确保工作有人抓、有人干,调整充实了以县综治委主任为主任,县委政法委书记、分管副县长为副主任,综治办、行政执法部门分管领导为成员的县级矛盾纠纷调处中心调解干部队伍,负责对各乡镇、各行业未成功调处的疑难纠纷进行会诊,形成综合调处意见;健全行业调解委员会机制,负责对涉及各行业的矛盾纠纷进行调处;各乡镇则调整充实了人民调解委员会,对辖区村级未成功调解的纠纷进行联合调解,同时建立了以派出所为中心,相关单位参与的警民联调队伍,加大对交通事故、治安纠纷的调解;健全村级调解委员会机制,及时化解群众之间的矛盾;建立了以治安中心护长为组长,治安信息员、护村护寨队员为成员的调解小组,调解村民间的邻里纠纷。目前,余庆县已经建立了各级调委会105个、调解小组1770余个,有专兼职调解员2500余人。

为抓好标准实施的试点工作,余庆县将提升调解队伍素质列为重要工作,自开展试点工作以来,全县各级各部门共开展业务培训60余次,范围覆盖所有调解员。

此外,余庆县还强化源头治理,完善社会稳定风险评估机制,自开展试点工作以来,该县各级各部门坚持“谁决策、谁评估”、“谁实施、谁评估”的原则,对重要政策出台、重大项目施工进行社会稳定风险评估,有效防止了政策的失误和项目的盲目施工造成的社会矛盾。健全责任查究机制,落实责任人的责任,村级落实“六包”责任,确保“小事不出村”,乡镇强化“六有”措施,确保“大事不出镇”,县级建立“六大机制”,确保“难事不出县”。

标准化建设进一步夯实基层组织建设

“各行业调解委员会建有≥15㎡专门的调解室一间,调解办公设备齐全,账、卡、表、册规范,有供群众饮水、休息等设施。县人民法院建有≥20㎡诉前调解室一间,配齐相关设施,备有规范的登记台账。县矛盾纠纷调处中心有接待群众室二间以上,有≥30㎡配置规范的视频接访系统、调解室各一间,调解桌椅、桌牌等办公室设施齐全,有法律宣传音像装置,有档案室一间,有数间部门调解员学习、工作室,有来访人休息室。”在余庆县国家级标准化试点工作中,该县探索制定的《难事不出县工作规范》对各种级别的调解工作基础设施作出了这样详细的规定,从2015年7月1日起,调解设施的配备就按这个标准执行。

2015年7月1日,经过一年多的标准化建设试点工作,余庆县综治委正式下发《<余庆县矛盾纠纷化解在基层工作规范>实施方案》,旨在进一步夯实该县社会治理工作的基层基础,提升基层社会治理水平。在这个规范的标准化体系中,《小事不出村工作规范》、《大事不出镇(乡)工作规范》、《难事不出县工作规范》三个子标准使《矛盾纠纷化解在基层工作规范》自成体系,这三个子标准的出台,更加明确了各级各部门的职责任务和各级各部门精准实施具体的标准。

然而,回顾三个子标准出台的过程,正是体现了“制定标准、实施标准、验证标准、修订标准”的理念,在标准化试点工作中,余庆县定期对试点工作进行自我检查与持续改进,各级各有关部门共改进工作制度5项,调整接访群众流程、接待室设置等标准3项,为了在标准试点工作取得实效,各级各部门按照标准对阵地建设硬件进行了升级、增加。

从《矛盾纠纷化解在基层工作规范》的标准化建设试点到该《规范》的正式实施,余庆县无疑走在了全省提升基层社会治理水平的探索前沿,实践证明,“余庆经验”标准化体系建设,使得基层矛盾化解工作更加规范,群众合法合理诉求得到有效解决,有效促进了社会的和谐与稳定。据统计,自2013年以来,余庆县人民法院共收民商事案件3181件,除依法不能调处的662件以外,调解撤诉1978件;共排查民间矛盾纠纷3301起,调处成功3234起,大量矛盾纠纷的成功化解有力减少和防止了矛盾激化,杜绝了“民转刑”命案的发生。涌现出了白沙水乡、土司园金橘园、和景湾等组级“六小活动”示范点,松烟村、官仓村、中关村等“小事不出村”示范村,以及花山乡、敖溪镇等“大事不出镇(乡)”示范镇(乡)。