上海奉贤法院开展法庭建设改革

自2015年5月1日起全面实施立案登记制以来,全国各地的立案数量都有明显的上升。然而,上海市奉贤区法院奉城法庭的立案数据却呈现出另一种模样。

记者从奉贤区法院的“法制宣传月”启动仪式上获悉,自2015年5月4日起正式实施立案登记制以来,奉贤区法院奉城法庭5-8月份共收案500件,与去年同期收案543件相比,收案数同比下降7.9%。立案数不升反降,如此与众不同的结果究竟是如何达成的呢?

对此,奉贤区法院的院长陆卫民表示,这只是奉贤区法院法庭建设改革尝试所带来的一部分“福利”。人民法庭的建设不仅是群众的需求,也是形势的要求。为了让老百姓能就近解决纠纷,也为了建立多元化纠纷解决机制,挖掘各种社会力量来预防和化解社会矛盾,人民法庭作为人民法院“基层的基层”,其建设创新是必须的。现在奉贤区有两个人民法庭:新城法庭和奉城法庭。他们的工作不仅仅是解决老百姓的诉讼需求,也要主动发挥法庭的职能,带动区域法治环境走向良性循环。

法官培训“老娘舅”:调解、指导两不误

2015年8月下发的《上海市高级人民法院关于进一步加强和改进新形势下人民法庭工作的实施意见》(以下简称《人民法庭工作实施意见》)中对于人民法庭的职能定位有着这样的要求:“人民法庭作为人民法院‘基层的基层’,是推进依法治国方略的重要力量,是展示国家司法权威的重要窗口,是践行司法为民宗旨的重要阵地。牢牢把握司法为民、公正司法工作主线,代表国家依法独立公正行使审判权,是人民法庭的核心职能。依法支持其他国家机关和群众自治组织调处社会矛盾纠纷,依法对人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导,积极参与基层社会治理,开展法治宣传,是人民法庭的重要职能。”

“法官,我要告我的女婿和外孙,”2015年3月的一个下午,奉贤区新城法庭接待了一位年逾九旬的老太太。老太太姓屠,育有六个子女,她此行是因为她的小女儿刘某。

刘某因交通事故,经抢救无效死亡,留下94万余元的死亡赔偿金及医疗费。屠老太太提起诉讼就是为了三分之一的赔偿金。

但令人没想到的是,法院发出传票后,承办法官与屠老太太的女婿丁某取得联系提醒他前来开庭时,对方反应却异常激烈,“这钱才不给她,我也不会来开庭的,不要再找我了。”承办法官察觉异常,当即与派出所和丁某所在村里的干部都取得了联系,做好预案,请他们关注此事。

可没想到,第二天丁某就带着儿子、捧着妻子的骨灰盒到了屠老太太大女儿的家中,还焚烧黄纸。这可是农村风俗习惯中最不能令人释怀的行动,再加之围观群众众多,面子上也下不来。就在这积怨一触即发之时,自接到法官信息后就一直关注着丁某动向的派出所及时出警,初步稳定了即将失控的场面,并迅速通知了村干部和新城法庭的法官。

新城法庭庭长与承办法官获悉后,及时启动矛盾激化案件预警机制,通知所在村调解主任一早上前往屠老太太的大女儿和丁某的家中,耐心听取各方陈述。同时,对丁某的不当行为予以严肃批评。

丁某和儿子小丁也说出了自己心中积怨的缘由。原来丁某认为,屠老太太的其他子女在背后捣鬼,尤其是屠老太太的大女儿。自己的老丈母娘都已经90多岁了,而且他也愿意承担对她的赡养义务,屠老太太怎么可能在自己丧女之痛、他丧妻之痛、儿子丧母之痛皆未抚平时,再来这么“一刀”呢?!

而另一头,屠老太太的大女儿也对法官说出了自己的委屈,她和丈夫两人都是退休教师,自认师德、人品都无愧社会、无愧家庭,没想到现在造成了那么大的负面影响,可以说是毁了她和丈夫的一世英名,心理上无法承受。

之后,法官又与屠老太太深谈了一次。屠老太太的初衷其实很单纯,她年纪大了,女婿和去世的女儿感情其实并不好,只是为了孩子才没有离婚。现在女儿去了,外孙小丁虽然已经结婚,但屠老太太还是担心以后丁某若是再婚,外孙的权益可能会受损,这才提起诉讼,希望有法院的一纸判决书来给女婿作个约束。

通过近四个小时的工作,反复沟通,找到了本案的症结,相对而言,利益分配倒非首要,而是老丁的错误行为给屠老太太和她的大女儿带来的巨大精神伤害及名誉受损,为此,法官及调解干部陪同小丁夫妇上门到屠老太太的大女儿家赔礼道歉,取得了对方的谅解。而屠老太太就继承份额和金额与女婿和外孙达成了一致意见,最终顺利圆满化解了这一纠纷。

这一事件的圆满化解得益于奉贤区法院新城法庭小荷调解工作室的建设,特别注重对基层人民调解委员会工作的指导,推进对基层调解干部的能力培训,构建诉讼调解、送达的网格化管理平台。

新城法庭的阮庭长说,“如果人民调解员对法律规定不熟悉,便有可能发生人身损害赔偿案打包处理、涉及死亡的案件死者完全无责任等问题,导致调解协议达成后,双方当事人也容易反悔,小荷调解工作就是要对人民调解员进行专题培训,规范调解流程、分析调解的法律依据。”

通过指导培训,新城法庭诉讼调解率高达54%。同时,提升诉讼案件的有效送达率,简易程序适用率93%。

法庭联动职能部门:信息互通稳民情

奉城法庭位于距上海市中心30多公里的奉贤区奉城镇,与市区的法院不同的是,奉城法庭周边没有一栋高耸的写字楼,有的却是大片的农田。虽然不缺法院的庄严肃穆之感,但对奉城镇的老百姓们而言,这是个能“讲理”的地方。

92岁的李老太长期瘫痪在床,虽然育有8名子女,但老人平时的日常照料、赡养却依然是个大问题。村里的大学生村官提出通过法律途径予以解决。

奉城法庭的法官收到司法所的情况通报后,考虑到老人瘫痪在床,立马启动绿色通道,第一时间派出法官上门为老人立案。老人用自己颤抖的手指在诉状上摁下手印,要求法官帮忙解决其赡养问题。

李老太与再婚的先生结婚时,男方与前妻育有4名子女,婚后,夫妻双方又育有子女4名。夫妻双方在80岁的时候产生矛盾,达成口头分家协议,并以抓阄的形式决定由丈夫与前妻所育的两名子女及李老太亲生的两名子女对其进行赡养。嗣后,男老人病故,按约定,4名子女为男老人办理了丧葬等事宜。

因此,现在李老太提出赡养,原先抓阄赡养老先生的4名子女就提出了异议,而承担着赡养义务的大儿子也已近80岁,需人照料。面对此局面,法官与子女们深入沟通,又联合村里的老娘舅、老舅妈们分头开展工作。8名子女在乡亲们面前均表示不是不愿意赡养老人……一看有所松动,法官趁热打铁,最后经过反复协调,最终达成对老人的赡养协议,老人由最小的两名儿子轮流负责照料平时的生活起居,其他子女定期照看,并支付一定的抚养费用。

这就是奉城法庭与司法所、派出所建立信息相互通报制度,也被称为“庭所联动”机制。这项机制要求在快捷高效、服务发展的原则下,由法庭与司法所、派出所等组织设立的信息互通、纠纷诉前指导、诉前诉中调解的工作机制。该机制将人民法庭对区域内纠纷全面理性的认识与司法所、派出所调处纠纷的日常经验相结合,通过信息通报制度加强沟通,发挥各自优势,实现工作上的良性互动。

司法所及派出所定期向人民法庭通报矛盾调处的综合信息,内容包括矛盾纠纷的类型、数量和调解结果,将矛盾激烈、成讼事态明显的纠纷及时向法庭通报,对于群体性事件、不稳定因素每月通报一次,重大紧急事件及时通报。

通过信息相互通报制度的有效开展,进一步加强了法庭与司法所之间的沟通联系,发挥各自优势,形成合力。通过建立信息畅通的联络制度和积极有效的互动,法庭与辖区各镇司法所、派出所以及各村、镇人民调解组织全力配合。

审务公开+普法:庭审来到宅基地

基层法院的职能还包括审务公开的推进。《人民法庭工作实施意见》就要求,“大力推进‘法庭公众开放日’等主题活动,让人民群众近距离接触法官、感受司法。重视运用本法院的网站、微博、微信和新闻客户端等现代信息技术和方式,扩大人民法庭司法公开的影响力,丰富司法公开的形式和内容。”

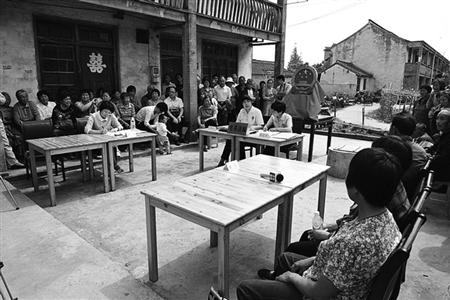

乡间的宅基地上,众多乡民搬来自家的板凳,聚集到一处,你或许以为这是乡里要开大会了,但事实上,这是奉贤法院的基层巡回法庭要开庭啦。

这次审理的是一起赡养案件,案件内容非常简单,但周围旁听的乡民们却听得似有所悟。

“原来不管我怎么花自己的钱,我的那几个儿子还是要给我养老送终的呀?!”

“虽说嫁出去的女儿泼出去的水,可她还是应该要赡养我呀?那我也该给她留一份钱才好。”

老人们这样相互交流着。

中青年们似乎有了新的所得,“我也是会老的呀,我不养老头,我儿子以后是不是也会不管我?”

“哎,算了,老妈的钱随她怎么花吧,国家规定啦,我总是要送到她最后的。”

据新城法庭的阮庭长介绍,这样的场景经常发生在“宅基法庭”的审理现场,而且审理结束后,乡民们还常常会将法官们团团围住,咨询各种法律问题。“这正是进行法治宣传的好时机。”

法官们还针对不同地区的案件特点“对症下药”,将庭审现场搬到了这些镇区里,法官现场的说法解析、再配合经过培训的“老娘舅们”从情感层面唤醒亲情意识,这些镇区此类案件的收案数在宅基法庭开过之后,就大幅下降,已经立案的案件也有许多当事人要求撤诉。

村里的人民调解员老王跟记者说,“这宅基法庭还真管用,我接手的那个赡养费的调解案子都闹了快两个多月了,几个儿子都不肯让步,这下可好了,宅基法庭一开,让他们去旁听,回来以后态度就都软了,调解协议都签了。”