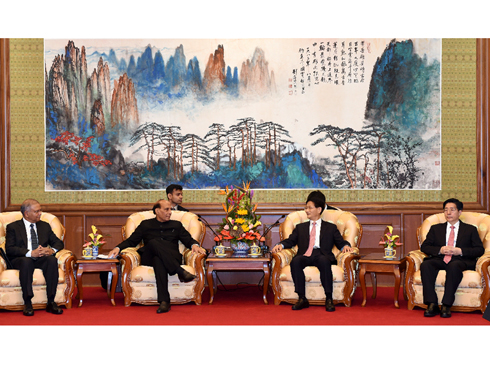

李大可:“能给群众办点实事心里踏实”

“能给群众办点实事心里踏实”

——记河南省政府法制办驻通许县赵河村“第一书记”李大可

11月20日下午5点,随着河南省通许县城关镇赵河村小学清脆的放学铃声,孩子们三五成群地走出校园,沿着校门口宽阔的公路回家。“要不是李书记来村里修了这路,娃们雨雪天上下学都是问题。”接孙女放学的一位村民这样说。

老人说的“李书记”,就是省政府法制办驻该村的“第一书记”李大可。

初见李大可,他刚从开封市赶回赵河村。这次外出,是为了村里下一步建设高效生态农业产业园区的事。“我们村农业自然条件好,浙江和郑州的投资商正在考察,计划一期投2000万元,这事办成了,赵河村老百姓收入就可以翻番了。”李大可兴奋地向记者介绍起这个好消息。

2013年底,省直机关选派处级干部下派挂职,李大可毫不犹豫就驻村“第一书记”报了名,理由是“这个岗位接近基层、接近群众,能真切地了解民情。”

“省城下派的干部是来镀金的吧”,刚驻村的一段日子,一些村民心里犯嘀咕。李大可没有解释,而是俯下身子,和村两委班子成员用3天时间走遍了赵河村11个自然村的22个村民组,细心地在驻村日记里记下群众的诉求,他甚至还在村委会自己的住处门口挂上“赵河村矛盾排查调处工作站”的牌子,手机24小时保持畅通。

很快,乡亲们觉得这个从省城来的“第一书记”人挺实诚,是个靠得住的好干部,村里大小事都愿意找他聊,宿舍门口也常有人悄悄送来几个西瓜,或是偷偷留下一兜油桃。

去年5月,一场数十年不遇的大旱让全村人犯了愁。“庄稼最需要用水的时候,老井水位下降,干着急抽不上来,眼看着庄稼一天天打蔫在地里。”说起当时的情景,村民刘相海记忆犹新。

那段时间,李大可带着村干部没明没夜往省、市、县的水利部门跑,最终给村里“跑”来了打机井用的27万元资金,他还和村干部自掏腰包凑了7000多元钱。很快,32眼机井出水了,全村6000多亩地得到了及时灌溉。为从根本上解决水源问题,李大可又协调水利部门,投资120万元修建引黄入村工程补充地下水位,安装10台农水改造变压器和高压线路。

吴马庄村是距村委会较远的自然村,农业种植条件好,但进村的路坑洼不平,一遇到雨雪天,这里便是“大车进不去,小车出不来,蔬菜常常烂地里”,“修条好路”是村民最大的期盼。

为了这条“路”,李大可与村干部调动一切能利用到的资源,跑遍了省、市、县发改委、交通等部门。最终,在多方支持下,总投资380万元的资金陆续到位了,一条长5.5公里、宽4.5米的市级农村公路在赵河村如火如荼地建设。这条贯通辐射11个自然村的水泥公路,不仅解决了吴马庄村人的出行难,也让不少村民发展订单农业的劲头更足了。

“李书记常说,强村富民不但要把路、水、电这些‘输血工程’建设好,更要把统筹全村经济发展的‘造血工程’搞好。”村支书李传奇说。在调研、学习、考察的基础上,李大可与村两委班子成员研究确定了以“发展高效生态农业”作为赵河村人致富发展的新路径。

家住吴马庄村的村民吴胜利就是其中的受益者。“俺家20亩地过去种粮食、西瓜、土豆,现在又增加了油桃、红笋、洋葱等,农作物间作套种,一年四五熟,平时还有农业专家来指点,高效生态农业让俺家收入节节高。”他高兴地说。

如今在赵河村,不少农户建起了科学规范的温室大棚;规划中的高效生态农业产业园区,不仅直接提升农产品效益,还能带动休闲观光、绿色健康饮食产业的发展。

说起这两年的驻村工作,最让李大可感到欣慰的,就是和村干部们一起为百姓找准了致富门路,搭建了创业平台,还留下了一支“带不走的领导班子队伍”。他告诉记者:“能给群众办点实事,我心里踏实。”(王平 王国武)