福建高院:发挥“两便”原则 推进司法为民

图一

图二

核心提示:由于福建省独特的语言历史,基层司法实践中使用方言依然具有现实需求的生存空间。为了更好地掌握基层法院对于方言的使用情况,福建省高级人民法院通过发放调查问卷、选取辖区内部分法院实地走访等方式就相关问题进行调研,并就存在的问题提出相应的建议。

一、全省基层法院使用方言的基本情况

(一)案件的总体情况

1.案件数量

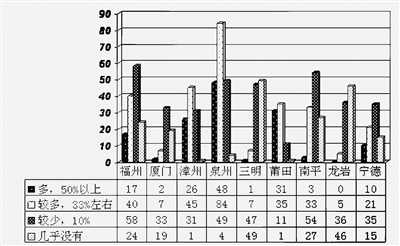

目前,我省基层法院使用方言审理的案件数量并不多,如厦门、龙岩和三明等地区的多数受访者都认为仅有一成的案件使用方言进行审理,这一比例在市辖区的基层法院和靠近城区的派出法庭还更低(见图一)。当然,在部分地区方言依然具有较强的生命力,如安溪、惠安、东山等的受访者认为,由于当地居民多习惯用方言进行交流,导致当地法院约有一半以上的案件选择使用方言审理。

2.案件类型

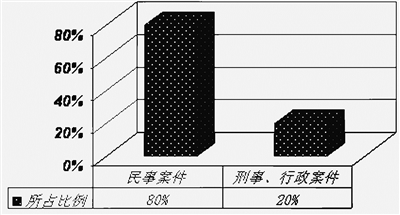

在绝大多数受访者看来,基层法院使用方言审理的案件中,民事案件所占比例约为80%,刑事案件、行政案件等所占比例仅为20%左右(见图二)。其中,民事案件多是发生在市郊或是农村的婚姻家庭、继承、小额借贷、相邻关系、宅基地使用权纠纷等类型的案件,其特点是当事人双方多是未受过正规教育、文化水平较低的当地居民,尤以年老者和妇女居多,而案件中所涉及到的一些问题用方言和俚语进行表述更能体现案件的真实情况。此外,部分发生在较为偏远的山区且被告人多为年长的本地居民的失火、盗伐等涉林案件,由于被告人不习惯或不会说普通话又未聘请辩护人,导致法院必须使用方言进行案件审理。

(二)适用的相关规范

1.使用方言的前提

根据《国家通用语言文字法》第十六条的规定,法官在案件审理的过程中可以根据实际情况的需要自行安排灵活使用方言。首先,在超过六成的受访者看来,“当事人都是本地人且无法自如地使用普通话”是法院在审理案件的过程中使用方言,尤其是庭审中使用方言的首要前提条件。其次,约三成的受访者认为,法院也会“依当事人申请”而使用方言审理案件。这些当事人并非都不会说普通话,其中部分当事人,尤其是闽南、闽东地区的当事人更多是基于平日的语言习惯而用方言与法官沟通,要求法院使用方言审理案件。

2.使用方言的内容

鉴于现行法律制度是建立在普通话基础之上,且方言与普通话之间或多或少地存在着转换和语意上的差异,有相当部分法律语言或法律术语无法用方言进行准确表达的现状,绝大多数受访者认为在使用方言审理案件中,尤其是庭审中还需要“依实际情况而变化”,倾向于“关键问题或法律知识使用普通话”。但这一情况在闽北地区有所变化,如建瓯、浦城等地的受访者认为,当地“农村案件,特别是涉农、涉林案件的地名、俗语较多”,存在普通话难以表达的情况,审理案件时“关键问题或法律知识使用方言”。

(三)方言的辅助人员

1.方言辅助人员的聘用

关于方言辅助人员,超过九成的受访者所在单位并没有专门聘请此类人员。即便是依个案具体情况确需使用方言辅助人员,这些法院也仅基于“熟悉本地方言”、“具有一定法律基础”等原因倾向于选择本院干警以及人民陪审员,甚至是公诉人作为方言辅助人员。也有部分基层法院,如浦城法院和南安法院等在司法实践中较多聘请和适用方言辅助人员,其中南安法院还准备筹建方言辅助人员库,将一些人民陪审员或政府工作人员纳入该数据库,以备审判之需。

2.方言辅助人员的适用

大多数受访者认为,方言辅助人员在庭审环节的作用较为明显。在庭审中,若出现“需要使用本地方言交流,但法官或书记员不懂本地方言”、“双方当事人以及聘请的诉讼代理人无法用普通话或方言交流”等原因,多由审判长临时决定由其他懂本地方言的法院工作人员、获得双方认同的当事人亲友或旁听群众充当方言辅助人员,有时通晓本地方言的公诉人也会临时充当方言辅助人员。此外,部分基层法院为了避免出现法官和当事人对于方言中某些俚语和专用词汇理解上的差异,不仅在巡回法庭开庭时邀请所在地的乡村干部作为方言辅助人员参与庭审。

二、基层法院使用方言的突出问题

(一)方言使用较为随意

1.程序规定不够规范

在一方为外地、一方为本地且不懂普通话的当事人的案件中,关于何种情况下使用方言、方言使用范围等问题因没有相关的规定,司法实践中,尤其是庭审中主要由法官根据案件需要来决定。这就可能导致庭审时出现用语较为随意,甚至是普通话、方言交叉使用的情况。这种相对无序的状况,不仅容易让不通晓本地方言的外地当事人和律师产生没有得到应有尊重的印象,也会给听不懂或不太熟悉本地方言的法官、检察官和书记员造成理解和记录上的困难。此外,个别法官在庭审结束后没有严格按照相关要求,与当事人认真核对庭审记录中涉及方言转译的内容是否与当事人的表述一致,容易导致败诉一方对庭审记录的准确性产生误解。

2.意思表述不够严谨

其一,方言与普通话之间存在转换上的不严谨。为了解决由于风俗习惯上的差异,部分案件中出现的一些用俚语和习惯表达的特定意思较难用普通话进行转译的问题,部分基层法院采取了将方言进行模糊化和概括化处理,或是直接在裁判文书上将方言用音译汉字表示出来的办法。这种权宜之计虽对方言和普通话之间意思表达作了拾遗补阙,但也存在着表述不够严谨等问题。其二,法律用语比较严谨,而方言则比较生动形象,两者的差异造成了许多法官,尤其是年轻法官不习惯或无法将方言和部分法言法语进行准确转换,导致庭审中出现沟通不畅,效果不好的现象。

(二)方言辅助人员定性较为模糊

与法律规定的翻译人员相比,方言辅助人员定性上的不明确导致了法院对于其的选择较为随意,对其所做的工作性质如何界定以及是否给予相应报酬、报酬的标准规定各异。在司法实践中,基层法院在当事人未委托诉讼代理人进行方言转译的情况下,通常基于诉讼效率和高效便民的初衷,倾向于选择法院内部工作人员,甚至是公诉人临时担任方言辅助人员。还有一些基层法院虽然认识到这种做法可能带来的审判人员有违中立原则的问题,有意让当事人亲友、旁听群众等担任临时方言辅助人员,但是这些修正之策依然存在缺乏对临时方言辅助人员基本情况了解的弊端,影响庭审的质量与效果。

三、改善方言在审判工作中使用的意见建议

(一)完善方言使用的规范

在多方言地区,法院在坚持使用普通话作为首要工作语言工具的同时,也要根据基层司法的特殊需求以及司法便民的指导思想,在一定的范围内规范地使用方言——若一方当事人及诉讼参与人无法使用普通话时,法院依当事人申请或审判长根据案件具体需要可以使用方言进行司法活动,但必须为不懂方言的一方提供方言辅助人员;若双方当事人以及诉讼代理人均不能使用普通话时,法院依当事人申请或审判长根据案件具体需要,可以使用方言进行司法活动并视情况提供方言辅助人员;法院在使用方言进行司法活动中,应充分注意方言和法律用语之间转换上的规范性,保证方言内容表达上的精确性,避免随意使用方言的现象。

首先,在立案时前置方言使用的程序,推行“方言审理”申请制度,主动询问当事人是否有方言特殊需求,并在分案中对特殊要求进行备注,以便尽量安排或及时变更熟悉方言的法官参与案件审理。其次,在送达开庭通知书时若发现当事人不懂普通话,主动释明“方言审理”申请制度并指导当事人填写相关申请材料,经审核并征得对方当事人同意后可及时变更承办法官或书记员。再次,在庭审时若当事人不会使用普通话,审判长在征得对方当事人同意后可临时使用方言进行庭审,并根据相关规定替换不懂本地方言的法官和书记员,确保方言审理诉讼活动顺利有序进行。最后,使用方言庭审结束后,应当将庭审记录交予当事人核对无误后由当事人签字确认,同时可以通过录音、录像等手段同步庭审情况。

(二)规范方言辅助人员的适用

1.明确规定适用规范

首先,明确方言辅助人员的选任标准。适当参照上海、天津等地检察机关对于翻译人员的选任条件,择优选择方言辅助人员,并加强对提供方言辅助的人员,尤其是庭审过程中临时充当方言辅助人员的身份信息进行留档,以便管理。其次,明确方言辅助人员的启用条件。在立案阶段,应当告知当事人对于方言辅助人员具有申请使用和申请回避的权利,同时建议无法使用普通话的当事人自行委托能够使用普通话的诉讼代理人参与诉讼。若当事人无法使用普通话且无力聘请诉讼代理人,也可以建议当事人从自愿担任方言辅助人员的人民陪审员中寻找一位合适者充当方言辅助人员,并办理相关委托手续。在庭审阶段,若当事人或证人不会说普通话,合议庭在双方自愿诚信的前提下可以当庭要求当事人自行或其在亲友以及旁听群众中委托或指定方言辅助人员;若遇到在乡村开展巡回审判,可尝试从经过相关法律培训的村综治协管员或者调解员中寻找方言翻译人员,若在审理涉少案件时,也可以适当借鉴合适成年人参与诉讼的模式,选择合适成年人作为方言辅助人员参与诉讼。

2.探索建立方言辅助人员库

首先,基层法院应重视方言辅助人员在诉讼过程中的独特地位,将方言辅助人员视为重要的诉讼辅助人员,明确方言辅助人员的权利义务。其次,在依法切实保护方言辅助人员相关权利的前提下,注重方言辅助人员依法履行相应的义务,并根据各基层法院的实际情况,探索建立方言辅助人员数据库,将一些热心方言翻译工作,并具有相应教育程度、专业经历的陪审员、公务员、教师、律师等纳入库中,邀请他们予以相应协助。当然,在建立方言辅助人员数据库的同时,也应参照人民陪审员的相关规定,进一步加强对方言辅助人员的报酬问题的研究。(段思明 石志藩 江振民 林坤)