孟建柱:以法治为引领深入推进平安中国建设

坚持维权与维稳统一,努力掌握预防化解社会矛盾主动权

社会矛盾往往有一个从萌芽到成势、从量变到质变的过程。检验平安建设成效,很重要的一个方面就是看能否有效预防化解社会矛盾。各地要对本地影响社会和谐稳定的矛盾进行滚动排查,做到心中有数,并逐一落实责任,采取有效措施加以防范化解。

(一)完善维护群众合法权益的政策制度,筑牢社会和谐稳定的民心基础。目前,社会矛盾大多属于利益诉求,预防化解这些矛盾,关键是要维护好群众合法权益。只有这样,才能赢得广大群众发自内心的认同和拥护,为社会和谐稳定奠定坚实基础。我们要坚持以百姓之心为心,始终把维护群众合法权益放在第一位,从源头上预防减少社会矛盾。

开展重大决策社会稳定风险评估,是科学民主决策的推进器、社会稳定的减压阀。要抓好决策前风险评估、实施中风险管控和决策过错责任追究等操作程序的落实。要建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制,对未经评估或无视风险作出决策,造成重大损失、恶劣影响的,要严格追究责任。

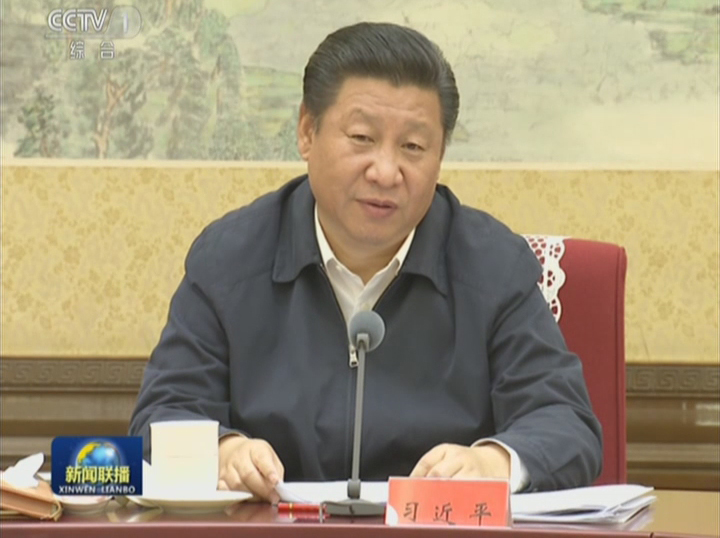

(二)充分发挥社会主义协商民主优势,提高防范化解社会矛盾的实效。习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会上明确指出,社会主义协商民主,是中国社会主义民主政治的特有形式和独特优势,要求坚持有事多商量,遇事多商量,做事多商量,商量得越多越深入越好。近年来,有的地方对公共政策实行公开听证、专家咨询论证等制度;有的定期举行民主恳谈会、民主议事会,广泛听取群众意见建议,减少了因决策不当引发的社会矛盾。我们要围绕涉及群众切身利益的事项,按照协商于民、协商为民原则,推动有关部门、单位遇事多同群众商量,确保各项工作更好地顺乎民意,预防减少社会矛盾。

矛盾纠纷化解过程实质也是社会协商过程。要把社会主义协商民主创造性地运用于社会矛盾化解中,完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系,重点推动在征地拆迁、环境保护、劳动保障、医疗卫生、交通事故、物业管理等领域建立专业性、行业性调解组织,建立人大代表、政协委员、法学专家、公益律师和人民团体、社会组织等第三方参与的矛盾调处机制,提高化解社会矛盾的效果。要完善劳动争议调解制度,健全协调劳动关系三方机制,构建和谐劳动关系。对医患纠纷,要借鉴一些地方建立医疗纠纷人民调解委员会、引入医疗责任保险等做法,建立包括医患双方、主管部门、医疗专家、专业志愿者在内的多方协商、依法调解机制,构建和谐医患关系。