最高法院环资庭:让法治助力生态文明建设

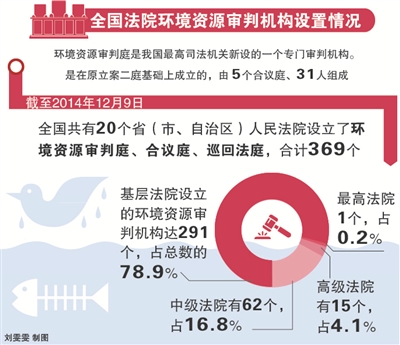

12月10日清晨一上班,最高人民法院环境资源审判庭法官叶阳便在微信公号里发布了一条信息,标题是“最新全国法院环境资源审判机构设置情况”。“截至2014年12月9日,全国共有20个省(市、自治区)人民法院设立了环境资源审判庭、合议庭、巡回法庭,合计369个。”

两个小时后,该文的阅读量达到517次。

“环境资源审判具有特殊性,公众的参与意识和维权意识还不强。”作为团支部书记,叶阳除了本职工作外还负责环资庭公号的日常维护。“公号自10月25日亮相以来,已经有400多位关注者了。很多人是通过微信了解我们的。”

这个名为“最高院环资庭郑学林”的公号,是以首任庭长郑学林的名字命名的。“传播环境资源审判工作的理论与实践,提升公众环境资源保护法律意识,为社会主义生态文明建设尽绵薄之力。”公号如此描述自己的功能。

环境资源审判庭是我国最高司法机关新设的一个专门审判机构。是在原立案二庭基础上成立的,由5个合议庭、31人组成。

在7月3日环资庭成立当天,最高法院发布了第一个司法指导性文件,《关于全面加强环境资源审判工作为推进生态文明建设提供有力司法保障的意见》,一同发布的还有9个环境资源民事典型案例。

之后的半年里,在环资庭的协调下,来自法学、环境科学的诸多专家学者和法律实践者多次聚集在一起,研讨主题均指向环境司法的一个软肋——环境公益诉讼。

在此期间,环资庭成立了环境民事公益诉讼司法解释专门起草小组,先后到全国13个省(市、区)进行调研,征求国内外100多个机构和个人提交的书面意见600余条。同时,最高法院确定江苏、福建、云南、海南、贵州5省法院作为开展环境民事公益诉讼的试点。

磨了5个月,拟于明年1月5日公布实施的《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》,对环境民事公益诉讼的法律依据、起诉条件、原告的主体资格、公益诉讼管辖等内容作出了明确具体的规定。毫无疑问,公益诉讼举步维艰的局面有望被打破,“环境官司”会越来越多地走进法庭。

“环境资源案件具有特殊性,所以必须走专业化审判的道路。” 在环资庭,这是几乎所有法官都耳熟能详的一句话。

什么是“专业化”?在9月18日举办的“第四届环境司法论坛”上,最高法院副院长奚晓明对此作出了明确阐释,它是指包括审判机构专门化、审判队伍专门化、审判工作机制专门化和审理程序专门化在内的“四位一体”的体制和机制。

12月19日,重庆发布消息称全市三级法院均设立环境资源审判组织。指导和推动下级法院成立专门的环境审判机构,是环资庭的一项重要职能。海南、福建、贵州、江苏四个高级法院设立了专门的环境资源审判庭,广西、河南高级法院的专门审判庭也呼之欲出,多数高级法院已经先行指定一个部门负责环境资源审判工作。一个布局合理、适度集中的环境资源审判机构体系将会逐步形成。

专业的事需要专业的人来做。最高法院院长周强在一次视察环境资源审判庭工作时指出,“希望环境资源审判庭的同志能够成为名副其实的环境资源审判专家,能为国家立法、行政执法提出建议。”

按照这一目标,今年10月,环资庭举办了第一期全国环境资源审判业务培训班,并编辑了《环境资源审判实务手册》、《环境资源典型案例选编与评析》、《条文理解与适用》等审判参考丛书。(李阳)

·江苏高院:设立环资审判庭 专业案件专业审

·最高法成立环资审判庭回应司法新期待

·全国人大环资委:以生态文明理念提升立法质量

·全国人大环资委:自然遗产保护法立法条件已成熟