北京:规范暂予监外执行 切实防范司法腐败

严格规范暂予监外执行 切实防范司法腐败

——北京市第二中级人民法院关于审理暂予监外执行案件情况的调研报告

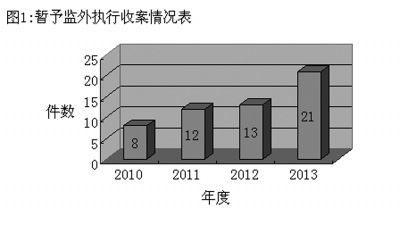

图一:暂予监外执行收案情况表

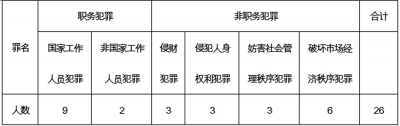

图二:罪犯所犯罪名统计表

编者按:暂予监外执行制度(实践中主要是保外就医)是我国刑事执行制度中贯彻惩办与宽大相结合,体现刑事执行人道主义、促进罪犯回归社会的一项制度。实践中,一些罪犯利用办理暂予监外执行,逃避在监狱服刑改造,达到逃脱刑罚制裁的目的,严重损害了刑事判决的严肃性,破坏了刑事司法的公信力。2014年初,中央政法委出台《关于严格规范减刑、假释、暂予监外执行,切实防止司法腐败的意见》,要求从严把握三类犯罪的暂予监外执行条件,确保严格依法规范进行。3月,北京市高级人民法院发文,进一步规范三类犯罪暂予监外执行的决定程序。北京二中院从近年来审理暂予监外执行案件的实践出发,剖析了当前审理此类案件过程中存在的问题,探讨了建立公开、公平审理此类案件程序的重点、方式及可完善的工作机制。

一、审理暂予监外执行案件的基本情况

2010年至2014年2月17日,我院受理暂予监外执行案件61件,除2件为收监执行外,其余均为暂予监外执行。(见图一)

重复性审查情况较多。61件案件涉及罪犯26名(刑罚已执行完毕的4名,已被收监执行的2名),存在重复性审查的18名。主要原因是罪犯刑期较长,所患疾病基本为癌症、高血压3期等长时间无法治愈或好转的疾病,且每次决定监外执行的期限最长为一年,到期需重新审查办理。

决定监外执行的原因集中。26名罪犯除3人系因怀孕或处在哺乳期被决定监外执行的外,其余均为因各种严重疾病被决定监外执行。所患疾病被明确规定在1990年司法部、最高检、公安部联合发布的“罪犯保外就医疾病伤残范围”的17人,其中高血压3期11人;所患疾病未明确规定,但根据其病情监管机构不收押,法官判断符合保外就医条件的5人;此外,还有1人系因发病急、病因不明被取保。罪犯多为职务犯罪罪犯。26名罪犯中国家工作人员职务犯罪的9名(其中1名已被收监),其中6人是高血压3期;走私犯罪的4名。(见图二)

二、审理暂予监外执行案件过程中存在的问题

(一)负责病情鉴定的医疗机构应出具证明文件的性质及形式有待进一步明确。

2012年修订的刑诉法规定,对罪犯确有严重疾病,必须保外就医的,由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件,但没有明确是仅出具病情诊断证明还是应对病情是否符合保外就医条件出具证明文件,实践中,医院仅提供诊断证明,至于是否符合保外就医条件,全凭法官判断。

(二)作为法律监督机关的检察机关责任不明确,工作容易脱节。

按照修订后的刑诉法及相关司法解释的规定,检察机关监督包括:一是当监狱、看守所提出对罪犯暂予监外执行时,检察院可以向决定或批准机关提出书面意见;二是决定后,检察院认为决定或批准不当,应当提出书面意见送交决定或者批准机关。我院审查的这些案件,检察机关主要还是事后监督。

(三)作为认定病情是否符合保外就医条件主体的法官医学专业能力不足。

目前,审理监外执行案件的依据是医院出具的病情诊断证明,该证明仅客观描述了罪犯患病情况,至于是否符合保外就医条件,只能由不具备专业医学知识的法官对照1990年《罪犯保外就医执行办法》中严重疾病范围内的疾病名称判断。如果某一疾病,如白血病,明确规定可以办理保外就医,认定相对比较容易;如果除了疾病外还需要结合病情的严重程度,如“胶原性疾病造成脏器功能障碍,治疗无效者”,诊断证明会标明所患胶原性疾病名称,但还得法官判断治疗是否有效,这样相对就较难;还有一些办法中没有明确规定,但对于罪犯而言也是非常危险的疾病,如甲型血友病(重型),这类病人也不适宜收押,对于此类疾病,让法官准确判断是否适宜收押难度较大,容易导致判断失误,不利于监外执行的正确适用。

(四)暂予监外执行案件审查工作衔接不畅,监管乏力。

1.提起机关不统一,这对于初次审查比较明显。我院审查的部分暂予监外执行案件罪犯从未关押;部分曾被羁押,后应身体原因被取保候审。前者一般是我院直接决定,没有独立的提起机关;后者一般看守所提起,我院审查。在此过程中,检察机关介入甚少。

2.对执行地在外省市的罪犯的审核难度较大。

(1)对诊断证明的合法性、客观性难以监督。不了解当地省级政府指定医院的范围,难以审查医院资质;让罪犯来北京诊断,操作起来难度较大。

(2)罪犯执行期间的表现难以监督。外地罪犯的审查主要是我院跟当地司法局、医院之间的工作沟通,缺乏当地检察机关的配合,审查罪犯在执行期间的表现失去了一道保障。

(3)与当地司法局的工作衔接难以做到合丝合缝,容易导致两次监外执行之间的脱节,造成罪犯脱管。

(4)在审核外地罪犯的申请时,需到当地的司法机关及医院了解情况,且需要每年审核一次,一定程度上造成了司法资源的浪费。

(五)暂予监外执行的审理程序尚不规范。

1.检察院和司法行政机关的诉讼地位不明确。暂予监外执行续期一般由负责矫正的司法所提起,同时又要证明前次矫正期间罪犯的表现。检察院既要在实体和程序上履行独立的监督职责,又要承担证明罪犯表现的责任。在诉讼中,检察院和司法所是监督和被监督的关系,司法所是独立履职的一方,不是支持罪犯的一方;检察院既不是支持司法所的一方,也不是支持罪犯的一方,它是保证整个案件从实体到程序合法、公正的独立一方,这样诉讼中就缺少了支持罪犯维护自己合法权益的一方。

2.罪犯的诉讼权利内容不具体。在暂予监外执行案件中,罪犯具有哪些诉讼权利,法律没有明确规定,罪犯如何保障自己的合法权益没有制度性规范。

3.案件管辖权需进一步理顺。目前,暂予监外执行案件的审理仍然是由审判该案的一审法院负责,这样对于矫正地不在原一审法院辖区的案件就存在一些问题。一是目前暂予监外执行的大多是有重病需保外就医或生活不能自理的,让这些人到一审法院应诉有点困难;二是难以理顺司法行政机关和检察院上下级及与法院对应的关系,法院、检察院也难以实现审查、监督的职能。罪犯在外地矫正,是法院到当地去开庭还是罪犯和当地的司法行政机关人员、检察员到法院开庭;检察机关如何监督外地司法行政机关等这都是需要解决的现实问题。

三、完善暂予监外执行制度的建议

(一)进一步明确保外就医的医学标准,同时确立医疗诊断和医学鉴定双重依据。

目前作为认定可以保外就医的疾病的依据仍是1990年《罪犯保外就医执行办法》中确定的范围,经过20多年已跟不上形势发展,有必要重新修订,使之更全面、更具体。

虽然刑诉法对保外就医审查的依据只规定了省级政府指定医院出具的诊断证明文件,但从医学专业性较强,法官对病情的把握更需要借助医学专家的意见的角度出发,采取由相关鉴定机构根据诊断证明出具罪犯是否属于保外就医范围的专业意见,而法官只负责审查相关材料的合法性更为合适。

同时,我院建议采取日常诊断和审查前的专门诊断、罪犯自由选择医院和司法机关随机抽取医院相结合的方式以保证诊断证明的客观性。由司法所会同检察机关在省级政府指定医院的范围内,随机抽取一个医院作为审查前的诊断医院,在司法所和检察机关的监督下,罪犯到该医院诊断;在鉴定时,除需要提供上述诊断证明外,同时还要提供日常就医的病历材料,防止罪犯在提起监外执行时采取技术手段,短时间改变健康状况,造成指定医院的误诊。

(二)强化检察机关的监督职能,将检察监督贯穿于监外执行案件审查、执行全过程。

1.对提起进行监督。法院直接决定的,同级检察机关应当承担起提起的责任;对于其他机关提起的,检察机关应当进行审查,并提出书面意见。

2.对医学诊断证明过程的监督。从医疗机构的选择到诊断直至相关机构出具证明文件,检察机关应全程监督,并签署意见。

3.对公示进行监督。监督是否采取了合适方式公示,与决定机关一起收集反馈意见并形成书面材料。

4.对决定后的监外执行进行监督。随时了解罪犯监外执行的情况,一旦发现罪犯失去监外执行的条件,就应建议及时收监。

(三)暂予监外执行的审查实行属地管辖。

暂予监外执行的审查实行属地管辖,主要基于以下两个理由:一是跨省级区域的监外执行审查有诸多难点,不太容易实现有效管理;二是初始决定监外执行后,罪犯被移交给居住地的司法所进行社区矫正,监外执行的时间被计算在执行刑期之中,因此,监外执行也是一种刑罚的执行方式,故法院自第一次审查并移交后,该罪犯应视作已移交执行,此后执行过程中的变更由执行地司法机关负责更适宜。

(四)规范暂予监外执行审查的程序。

1.明确提起机关。对于初次办理的,如果罪犯未被羁押过,则由与一审法院同级的检察机关提起;曾被羁押过,但判决生效时已被取保候审的,可以由看守所提起;如果处在被羁押状态,则由相应负责羁押的机关提起。对于处在监外执行期间,由于到期需再次提起的,统一由负责罪犯暂予监外执行的机关提起。

2.明确决定机关。(1)判决生效时未被羁押的罪犯。此类罪犯的监外执行,过去是由法院的审判部门决定,不符合审执分离的原则,同时由于缺乏监督,也易产生漏洞。为保证监外执行工作的公正,应改变现有的审判业务庭负责暂予监外提起、执行审批,审执合一的工作模式,此类罪犯的首次暂予监外执行可由法院的其他部门决定。(2)判决生效时处在被羁押状态的罪犯。法院移送执行手续后,如果发现此类罪犯不宜在监狱服刑的,可由一审法院审批决定是否暂予监外执行。

3.设立公示程序。

公示时间,可在决定提起暂予监外执行前。公示后,如果没有人反映罪犯存在不符合条件的情况,再提起暂予监外执行建议。

公示地点,采取网上公示和居所地公示结合,便于生活在罪犯周围的群众进行监督。

公示主体,由拟提起的机关负责。

公示内容,包括罪犯的基本情况及拟提起的理由,包括病情、日常表现等,同时还应写明暂予监外执行的条件,便于公众监督。

公示监督,检察机关对公示负有监督职责。公示前,负责公示的机关应将情况提前告知检察机关,由检察机关对公示的程序、内容进行监督。

公示后,有关机关在提请监外执行审查时,应同时将公示情况形成书面材料随同其他材料一起报送审批机关审查。

4.明确罪犯的诉讼权利。可以赋予罪犯“回避权、调取并提供证据的权利、委托诉讼代理人的权利及最后陈述的权利”等诉讼权利。

(课题组成员:崔 杨 李天民 谭劲松 赵瑞罡 陈 丹)