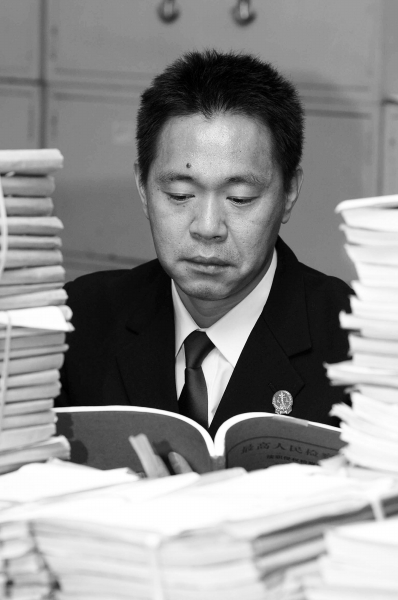

记北京二中院刑二庭法官邱波

在别人的苦难面前,不忍心转身

——记北京二中院刑二庭法官邱波

“欢迎收听黑猫秀……”一上车,打开收音机,把节目锁定在中国国际广播电台的Hit Morning Show,早上7点,听主持人Valen用美妙的音乐“叫醒”北京,他踏上上班的路途。

“好球!”隔壁检察院的篮球场上,一帮球友挥汗如雨,其中一人身手矫健,运球,突破,投篮,一气呵成,漂亮的进球引起一阵叫好。这是中午,他雷打不动的“篮球时间”。

“爸爸,这个案子应该这样判吗?”晚上,读小学四年级的东东翻完《北京晚报》,拿着一篇报道来问邱波。受他影响,非常关注法治新闻的儿子经常喜欢和他“探讨”法律问题。

这是邱波的一天。

这是邱波的每一天,面对生活,面对篮球,面对天平。

“浪子”状元

回忆起那段迷失的岁月,邱波说,他还经常做噩梦,“梦见校长在全校大会上宣布开除我,我被同学们嘲讽和鄙视的眼光淹没,久久抬不起头来。”

这样的梦境,曾经一度是青春期的邱波要面对的事实。时间回到1993年,高二,因为和同学偷自行车的事情败露,学校对他和他的几个“狐朋狗友”忍无可忍,对邱波的父母下了最后通牒:要不开除,要不回到原来的学校。

远在内蒙工作的父亲暴怒了。一年前,他费了九牛二虎之力,才把邱波从偏远的延庆,转学到这所位于长安街边上著名的重点中学,就是希望邱波能在一个好环境中求学上进。望子成龙的他没想到儿子会这样“回报”他。

“我是一个来自郊区的土小子,在同学中间感觉很自卑,所以很容易有一些叛逆的言行。现在想来,那真是一段懵懂的青春啊。”语气里,邱波仍为当年的不成熟深以为憾。

在邱波的记忆里,童年最深的印象就是频繁转学,因为父亲是一名军人,因为工作需要经常调动。重庆丰都浩瀚的长江畔,陕西汉中秦岭的大山深处,北京延庆幽深的龙庆峡边,都留了他的足迹。

“颠沛流离”的童年,对邱波来说,已经是习以为常,虽然在部队大院长大,但基本上都在偏远之所。翻墙,钻狗洞,偷红薯,邱波是玩着长大的,野性十足,突然一下子到了繁华“规矩”的都市,他好像一下子迷失了。

“面对青春期的困惑我不知道自己该怎么办,我可能选择了一种不正确的方式来进行‘反击’。”

邱波所说的“反击”,就是抽烟、逃课等这些学校严令禁止的行为,他甚至曾经在考试前和同学“密谋”去偷考卷。对邱波来说,他享受着叛逆的快感,却不知道自己已经慢慢滑入了错误的深渊。

在很多人眼里,邱波成了一名“浪子”。

回到延庆,面对伤心的父母,听到那些议论的声音,一下子从一名好孩子成了“反面典型”,邱波心里有一种深深的挫败感,彻夜难眠。

“从繁华的市区回到偏僻‘落后’的延庆,我好像一下子被打回了原始社会,有一种巨大的落差。但懊悔之余,却刺激了我的自尊心和好胜心。”大山深处,反而让他的心沉静了下来,年轻的邱波开始反思,自己人生的路该怎么走?

“命运掌握在自己手里。”痛定思痛,他得出了这样一个结论。

知耻而后勇,用这来形容邱波的这段岁月,再贴切不过了。他经常捧着书一看就是半天,远离过去的胡闹不羁,好像突然变成了另外一个人。

浪子回头金不换。“请今年我们县的文科状元邱波上台领奖!”1995年高考结束,在学校庆功大会上,校长自豪地宣布。那一年高考,邱波考了延庆县文科的第一名,以优异的成绩被中国政法大学录取。

领奖的邱波没有过多扬眉吐气的表情,只是长长舒出了一口气。

“闭关”岁月

“对我来说,每次办大要案,就像是一次‘闭关’。”邱波坦言。

“闭关”,是邱波对集中时间封闭办案的诗意表达,而实际情况是,每一个大要案,都有堆积如山的案卷,都有剪不断理还乱的案情,而且,媒体盯着,全社会关注,压力可想而知。

邱波说,他喜欢庄子笔下的“庖丁”,那种在疑难复杂的大要案中“抽丝剥茧”,然后豁然开朗的感觉。

房山王氏兄弟敲诈勒索案,卷宗300多本;“蒙京华”非法吸收公众存款案,卷宗933本;深圳航空原高管李某挪用资金案,卷宗650多本;原铁道部部长刘志军受贿、滥用职权案,卷宗400多本……

“你知道办公室一个普通的铁皮柜子能装多少本卷宗吗?200多本。”邱波形象地向记者描述。

审理案件,阅卷是第一步。面对堆积如山的案卷,怎样才能不被旁枝末节所迷惑?怎样才能从纷繁复杂案情抽出主线?怎样才能让法律事实与客观事实尽可能的贴近,还原出案件的真相?15年来,邱波历练有方,总结出了一套行之有效的阅卷方法。

邱波清楚地记得,在他还是书记员的时候,庭领导为了锻炼他提炼案情的能力,要求他针对他师傅承办的一起卷宗多达600余本的大要案,和师傅共同阅卷,分别写出审理报告,期限是15天。

“当时确实有点懵,600本卷,15天看一遍都不够,何谈写出审理报告?”邱波回忆说,那段时间,除了吃饭睡觉,他家也不回,就在办公室看卷,开始了他的第一次“闭关”。

3天过去了,一字未动;5天过去了,增加的只有黑眼圈。

不轻言放弃的邱波始终坚信,一定有什么方法能够让工作效率事半功倍。在读到被告人供述这一部分的时候,他突然灵光一闪:既然被告人都会被公安机关和公诉机关讯问,那么从被告人的口供入手,不断地和卷宗核实比对,剔除疑点,一致的部分会不会使案情的脉络逐渐清晰起来?

想到这,邱波兴奋起来,他迅速将整个案件卷宗按被告人供述、证人证言、公司账目等类别编上目录并加以分类,然后找出第一被告口供,根据口供理出大致的“故事脉络”,继而有了一个基本的“故事”框架,重新阅卷就会变得有的放矢,需要核查什么、需要比对什么、需要主动调取什么样的证据,在他的脑海中变得十分清晰,工作效率大幅提升。5天后,一份27页的审理报告放在了庭长的办公桌上。

“归纳案情其实就是‘讲故事’。邱波有一种把‘厚’卷读‘薄’的功夫,他对案件事实的组织能力特别强,读一遍卷,就能够重构事实、抓住重点,把主线找出来,根本无需返工。这一点,在庭里是无出其右的,我也特别放心把大要案交给他。”北京二中院刑二庭庭长李天民如是评价邱波。

“邱波阅卷法”的名声就这样不胫而走。

“闭关”,看上去很美,可对邱波来说,因为案件审判的压力,因为无法照顾家庭,他经历了各种焦灼和煎熬。第二个儿子出生的时候,他正在郊区“闭关”,只能在电话里听儿子啼哭。

“记得有次‘闭关’的时候,压力很大,我出现了斑秃的症状,头发整块整块地往下掉,特别难看,没办法,只好去烫了烫头发,遮掩一下。”邱波苦笑。

“善良家父”

“第一次见到韩超(化名),他嘴上的绒毛都还没有退却,在回答讯问时,显得格外紧张,目光低垂,双手紧握,我一下子还很难把他和抢劫犯画上等号。”看着这个半大不大的孩子,邱波既心痛,又同情。

这是一个单亲家庭的孩子,作案时刚满18周岁,大专毕业,在家待业了大半年,因为找不到工作,每天都在网吧打发时间。

“过来帮忙‘切’个手机。”一天晚上,受网友金某怂恿,韩超参与抢劫了受害人张某的一部iphone。其实,他只不过是在边上“帮腔”了几句,抢劫之后,还若无其事地继续在网吧上网,直到半个小时后,被接警后的民警抓获。

因为金某未成年,另案处理且取保候审了,而韩超作为成年人,一审被判处有期徒刑三年。

“一审的定罪量刑没有任何问题,韩超已年满18周岁,三年已经是最低的刑期了。可我看他完全一副心智没有成熟的表现,根本不像个成年人,觉得有点于心不忍,于是决定去社区了解一下,看一看他还有没有挽救的余地。”

通过走访韩超所在的社区,邱波了解到韩超一贯表现尚可,并无违法违纪现象,社区反映他平时很懂礼貌,也不惹事,此次出事他们都很意外。

“法律是冰冷的,但法官应有悲悯的情怀。韩超系初犯,认罪悔罪,完全具备进行社区矫正的条件。”案件合议时,邱波说出了自己的观点。最后,韩超改判缓刑。在邱波领他出看守所的那一刻,看到等待他的母亲,他泪如雨下。

可能是自己有过一段迷途的经历,对那些因一念之差走上犯罪道路的人,邱波总是充满了同情。“每个案件背后都牵涉着不少家庭和各种伦理关系,处理不慎,受伤的不只是一个人,要想尽办法去挽救,而不是简单地用法条去惩罚。”邱波说。

在一起诈骗案中,被告人李某和被害人张某的儿子系同班同学。当李某偶然了解到张某家底殷实时,遂起意以帮助张某的儿子办北京户口为名,骗取张某钱款9万元。李某一审被判有期徒刑五年。

显而易见,李某犯诈骗罪的构成要件十分清晰明确,这种简单的案子,即使是初任法官的新手,也会办理的“干净利落”:维持一审判决。然而,对此案如何处理,邱波却颇为踌躇——因为背后有两个孩子。

案件审理过程中,当得知张某和李某的儿子——两个本来关系很好的小伙伴因此事“反目成仇”,学校不得不将他们分班时,邱波的心“咯噔”一下。那段时间,他的眼前老是浮现李某孩子仇恨的眼神,还有张某孩子不解的表情。

这时候,邱波又接到了张某为李某求情的电话,希望法庭“从轻发落”。

“我不同意一审在量刑方面的意见。对本案被告人而言,适用缓刑不仅不会危害社会,还能促使双方和解,否则,两个孩子都会留下心理阴影,产生永久的遗憾和抵触,不利于他们的成长。”在合议庭讨论的时候,邱波如是说。

最终,邱波说服了合议庭其他两位成员,被告人张某被改判为有期徒刑三年,缓刑四年。两个家庭互相谅解,两个小伙伴也和好如初。

“读大学的时候,老师在讲到罗马法里‘善良家父’原则的时候,对这个原则进行了引申和演绎。他强调法律人要有悲天悯人的情怀,对任何事情,要站在一位善良父亲的立场上去看待和理解。这和对法律的敬畏并不矛盾,因为只有对人性和社会有深刻的了解,法律才有他本来的意义。”

邱波自己就是一位有两个可爱孩子的父亲。在他看来,法不仅要惩罚制约,站在当事人的立场,洞察案件背后复杂的社会关系,尽“情”适“理”,化干戈为玉帛,才是法律真正的目的所在。

“针”里藏“绵”

每次刑事大要案开庭前,邱波都会先去暂看室,观察被告人的情绪,跟他们聊几句,鼓励他们放下思想包袱,以真实的自己面对庭审,消除内心的抵触情绪,要他们相信法院一定会对他们最公正地审判,最大限度地挽救。

在邱波看来,对大要案的各方诉讼参与人都要尊重,法庭需要严肃、威严,但不是冷冰冰的。对于被告人,他会注重心理的平衡,给予他们和公诉方一样的陈述时间,让他们充分发表自己的意见,并详细记录在案。

庭审中,尤其在被告人陈述的时候,邱波有“三不”,即语言不打断、目光不漂移、笔下不停记。语言不打断,就是让被告人能够连贯地表达出自己的想法,不打断他们的思路;目光不漂移,就是要求自己始终面对正在陈述的被告人,要让被告人感受到他是用心在听自己的陈述;笔下不停记,是要求自己对被告人的陈述做一个准确的记录,要让被告人看到他记下了自己的想法,对自己有充分的回应。

“被告人从被羁押到最终刑满释放,几年甚至十几年的时间里,只有在庭审这短短几个小时中有机会说出他们自己心中想说的话。如果连这个机会都不给他们,我于心不忍,法律于心不忍。”对于维护被告人的正当权益,邱波有着自己的原则。

如果说法律是一根锋利尖锐的“针”,那么,邱波在这根“针”里藏了一名法官的“绵绵”柔情。

在对被告人的量刑方面,他也是始终遵循罪刑相适应的原则,以“大要案”标准来衡量每一件案件,既不让被告人逃脱法律的惩罚,也不让他们承担与自己罪刑不适应的惩罚。

在房山王氏兄弟敲诈勒索案中, 23名被告人勾结城管部门人员,长期在房山地区敲诈长途货运司机,作案1996起,被害人1572人,是具有一定规模的黑恶势力,社会影响恶劣。

在计算各被告人敲诈勒索的金额以便准确量刑时,邱波发现不同被告人因敲诈勒索时间的长短不同,勒索数额有很大的差异。如果把所有被告人的敲诈勒索时间都从该系列案的第一起开始计算,势必造成错误量刑,于是他决定,一笔一笔的核算,工作量之大可想而知。

为此,他制作了一个详细的表格,具体到每个被告人每个月勒索的数额以及敲诈勒索持续的时间,精准地计算出了不同被告人的不同敲诈勒索数额,做到一一对应、条分缕析。最终,所有被告人都被准确地量刑,其中,有2名被告人被定罪免刑。

“这两个人,只干了7天,数额非常少,如果一锅摊,对他们非常不公平。”邱波说。

生活中的邱波,也是如此,看上去很严肃无比,其实是个很能体恤别人的人,对于弱者,他总是有一种怜悯之心。

“上次我见他在一个路边小摊上买了把剪刀。我说你怎么不去超市买啊,路边买质量放心吗?他说这些摆摊的小商贩挺不容易的,照顾一下他们的生意。”邱波的师傅白波告诉记者这样一件小事。

“他是一个非常善良的人。”邱波的爱人王海凌是他的高中同学,对他知根知底,“前些日子他还在和儿子讨论遇到摔倒的老人‘扶不扶’的问题。他告诉儿子,不管别人怎么做,你碰到这种情况肯定要去扶,不能袖手旁观。”

每次出去旅游,当景点有行乞的人向他伸出手,邱波总会给他们一些钱。虽然他也经常被“骗”,但下一次,他还是会施以援手。

“你为什么要这么做呢?”记者问。

“在别人的苦难面前,我不忍心转过身去。”

说这话的时候,邱波很淡定,也很坚定。