黔东南州“融入工程”帮助特殊人群回归社会扫描

如何运用法治思维与法治方式,让特殊群体管控更加安全稳定、顺利回归社会,黔东南州在近年来开展社会管理创新的“融入工程”,充分凸显出党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障社会管理格局的重大意义,取得了较为显著的社会成效。

黔东南州司法局积极争取党委政府的重视与支持,将社区矫正纳入法治黔东南、平安黔东南创建总体规划,在“融入工程”中推行的“出监所、政府管、入学校、进企业、亲属帮、全社会参与”的“1+6”长效工作机制,是司法行政工作服务我省科学发展、后发赶超的创新举措。2013年以来共建立融入工程培训基地4个,过渡安置基地10个,社区矫正就业基地15个,教育基地19个。共为落实社区服刑人员低保347名,协调提供就业岗位160个,开展劳动技能培训476人次,协助社区服刑人员创办各类养殖基地798个,帮助他们创业就业,真正融入社会,实现了法律效果和社会效果的有机统一。

州委书记李飞跃及省综治办、州人大、政府及政协等领导出席融入工程启动仪式

黔东南州州委常委、政法委书记王家黔与就业的特殊人群亲切交谈

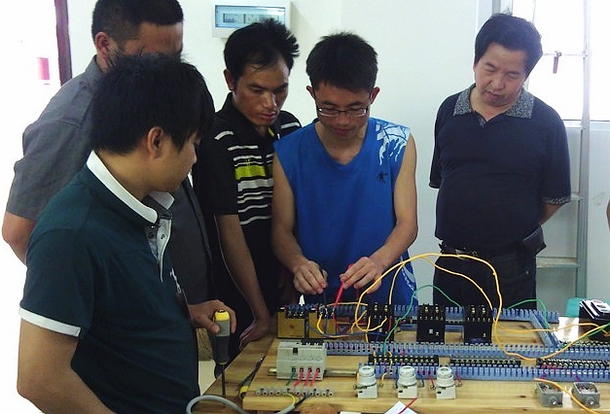

黔东南州司法局局长李本山到“融入工程”培训班实训基地调研指导

职业老师在给学员讲授专业技能

施秉县社区矫正人员在维护乡村道路

黄平县社区矫正人员李某出资为乡民修建便民桥

施秉县司法局对生活困难矫正对象开展帮困扶助活动

台江乡镇司法所组织社区矫正人员集中法制教育学习

黔东南州融入工程第二期培训班课堂现场

让特殊人群重新树立希望和信心

“老朱,这是这个月的工资,快数数。”2014年5月的一天,在施秉县马溪乡从事农村电网改造工程的朱某一边擦拭着脸上的汗水,一边激动地接过工资。他认真的数了数,一共5000元,这可是三年来领到最大的一笔劳动报酬。回想往事,现在的朱某倍感珍惜。

3月17日,黔东南州“融入工程”第二期培训班又迎来40名“特殊学员”,他们是来自全州各地农村户籍的刑释人员、社区矫正对象,在“融入工程”培训基地参加为期15天的特色养殖技术培训。其中,参加过第一期培训的朱某,这次是主动申请参加第二期培训。2011年,朱某因故意伤害罪被法院判处有期徒刑三年,缓刑四年,因认罪态度好,而接受社区矫正。33岁的他在班上很活跃,业余时间不少学员围着他,听他说着上次培训拿到电工证后,现在月收入四千元以上的真实经历。

“第一次我参加电工培训,掌握了不少知识,使我信心倍增,这次学成回去,一定找机会自己创业,争取带动本地村民致富”。朱某乐呵呵的说,他盘算着在老家办养殖场,一边搞电工,一边搞养殖,争取早日致富奔小康。在培训中受益的朱某尝到了甜头,而他只是全州“融入工程”培训班152名学员中的一员。

2013年以来,黔东南州管控、帮教矫正对象、刑释人员5388人,面对这一规模庞大、背景复杂且快速增长的特殊群体,他们的管理问题曾经是让人头痛的大事。

“他们回归社会后,大多心理较为脆弱,因为缺乏谋生手段,同时又在社会上受到歧视,很容易走上重新违法犯罪的道路。”贵州省综治办专职副主任方征如是说。

“如何让这一特殊群体管控安全稳定、顺利融入社会”成为黔东南州委、州政府及政法机关,乃至全社会亟待破解的一大命题。2012年12月,黔东南州司法局积极争取党委政府的重视支持,把社区矫正纳入法治黔东南、平安黔东南创建总体规划,全州开始实施了“融入工程”。通过对特殊人员进行劳动技能培训、就业安置,助其及时顺利地融入社会大家庭,促进社会和谐稳定。

2013年5月15日,黔东南州“融入工程”培训基地正式在州民族职业技术学院挂牌成立,对特殊人员进行免费培训。首期参训的40名学员通过半个月的学习,拿到初级电工维修证书,其中30人与黄平、麻江县两家企业签订就业协议,另外10人在地方政府帮助下,顺利自主创业,取得了良好的效果。

在培训内容上,主办方瞄准市场需求,以就业为导向,第一期培训以市场急缺的电工专业为突破口,而第二期培训根据学员来至农村的特点,培训以家禽家畜和福瑞鲤等特色养殖、饲养技术及常见疾病防治为主,而今后将开设汽车维修、蔬菜园艺、建筑、家政服务、电子电工等见效快、实用性强、就业好的培训专业,确保学员学有所成,及时就业。

为提高培训效果,培训设有现场观摩、学习考察等实践课程,组织学员到施秉绿壳鸡蛋养殖基地、雷山中华鲟养殖基地、凯里种植园示范基地等现场观摩学习,切实提升培训学员的劳动技能,重新树立生活的希望和信心。

“一时冲动犯下弥天大错,政府不仅没有抛弃我,还给了我重新做人的机会。现在参加了培训,还被推荐到企业上班,对生活的希望和信心又有了。”在“融入工程”培训班结业典礼上,刑释人员韦某拿到初级电工维修证书和结业证书时,热泪盈眶地说,“从今以后,我将带着政府的关心和期盼,走好人生每一站。”

“1+6”机制让法与情的融合

矫正对象吴某创办特色养殖场,通过辛勤劳动,养殖场现已初具规模,产品供不应求,年利润在6万元以上。今年他找了对象,建起了一栋漂亮的两层小楼,过上稳定的生活,成为社区服刑人员的学习榜样。

但在两年前,他的情况不容乐观。2012年8月4日,吴某想着走捷径发大财,伙同本村无业青年盗窃高速路电缆,被法院判处有期徒刑一年七个月、缓刑二年、罚金2000元。妻子一气之下与他断绝关系。

2013年8月9日,社矫干部第一次来到吴某的家,眼前的景象让人揪心,几十平米的木质房,满地的瓢盆接着房顶的漏雨,一时竟无处落脚。而吴某面对冷冷清清、一贫如洗的家,一度有了空罐子破摔的想法。通过谈心,社矫干部发现吴某本性不坏,是一个相当懂礼貌、很朴实的农民,他也认识到了先前犯下的错,需要的只是一次重新做人的机会。榕江县司法局与民政局、人社局、教育局联合会签了《关于对困难社区矫正对象实施救助的管理办法》后,吴某被列为第一批救助对象。

救助工作不容迟缓,司法局及时协调民政部门,通过微调为其办理了农村低保,又多次与信用社沟通为其贷款8万元,司法局支助3万元,为他购置水泥,联系优质养殖品种,送他去参加技术培训,帮助吴某建成了规范化的香猪、山羊养殖场。

为发挥矫正对象创业典型的示范带头作用,榕江县司法局联合吴某将养殖场设为县社区矫正安置帮教创业基地,过渡安置矫正对象及刑释人员30余人次,并吸纳一名矫正对象在养殖场就业。“有今天的成绩,是党和政府给的,我现在就想着努力工作,为社会做贡献!”如今的吴某看起来精神抖擞。

像吴某一样因曾经的犯罪而陷入困境的失足青年并不少见。有的是因为家庭贫穷而走上犯罪的道路,有的在赔偿被害人损失过程中,大量举债,生活极为困难。为预防此类人员重新犯罪,黔东南州针对刑释“三无人员”(无家可归、无业可就、无亲可投)实行三必接制度,由各地司法局联系司法所、派出所去监狱(看守所)将其接回,防止他们散落社会,迷失方向。

为确保无脱管漏管,全州为社区服刑人员建立了电子档案,并按照“分类别管理、分阶段教育、分重点帮扶”要求,各县市一方面联合当地职业技术学校建立培训基地,开展技术培训,一方面积极争取当地企业支持,搭建提供劳动场所、帮助安置就业全程式、一体化的教育帮扶平台。

剑河县关口村矫正对象邰某因交通肇事惹上官司,早年丧父、母亲智障的他欠下债务,亲属们都不愿亲近他,他也一度志气消沉。司法局干警到他家慰问时,主动邀请他的叔伯参与座谈,通过劝解交流,邰某的叔伯们表示愿意帮助其改造思想,帮助他还清债务,还会帮助他成家立业。在司法局的联系下,同村的苗木场邀请邰某做工,除了生活开支外,每天工资为100元,解决了邰某武在社区矫正期间不能外出打工挣钱还债的困难,邰某在大家的关怀下,又重新树立了生活的信心。

为切实解决刑释人员及社区矫正对象实际困难,司法局与公安、法院、检察院等部门定期回访,进行心理疏导,帮扶慰问。2014年春节期间,全州各县(市)司法局组织开展“社区矫正交心大走访”活动,工作组进村入户了解社区矫正人员的思想动态和生产生活存在的困难,为其解决办理低保、物资救助、就业培训和安排上学等实际困难。同时积极吸收社区服刑人员的家属亲属、老教师、老干部、老党员参加,以便及时掌握其改造情况和现实表现,使矫正措施得到全面落实,促进了社区服刑人员与社会尽快互融。

围绕着“融入工程”建设,全州形成了特殊人群“出监所、政府管、入学校、进企业、亲属帮、全社会参与”的“1+6”长效工作机制, 2013年以来共建立融入工程培训基地4个,过渡安置基地10个,社区矫正就业基地15个,教育基地19个。共为落实社区服刑人员低保347名,协调提供就业岗位160个,开展劳动技能培训476人次,协助社区服刑人员创办各类养殖基地798个,帮助他们创业就业,真正融入社会,实现了法律效果和社会效果的有机统一。

特殊人群社会管理成效显著

在“融入工程”建设中,各地司法局采取专题学习、集中教育、个别谈话、思想汇报等方式组织社区服刑人员开展宣传教育,学习相关法律知识,提高其法律意识和社会责任意识。并组织他们积极参加社区劳动、植树造林劳动、文明城市创建劳动等公益服务,帮助其尽快融入社会,而各地社区服刑人员也自发组建志愿服务队、抗旱救灾队、应急救援队等公益服务队伍,以自己的实际行动重塑人生观和价值观,回报社会。

“真是太感谢你们了,没有这些取暖柴火这个冬天我们都不知道怎么办。”2014年冬,剑河县南良村的矫正对象吴某、杨某组织车辆为太拥镇敬老院送去取暖的柴禾和慰问金,让孤寡老人流下感激的泪水。而感人的一幕在全州不断涌现。矫正对象田某、杨某在春节期间为五保老人们送去避寒的衣服和慰问品;岑巩县天马镇矫正对象罗某勇救落水者,见义勇为不留名;镇远县矫正对象石某为报京火灾受灾群众捐出2000元,不少社矫人员纷纷伸出援手;矫正对象李某义务为当地群众修桥补路等,各地涌现出社区服刑人员勇于与犯罪分子作斗争、奋勇救人不留名、踊跃为灾区捐款捐物、参与抢险救灾等先进事迹,在社会上引起强烈的反响。

截至今年5月,全州社区服刑人员矫正期间重新违法犯罪率为0.06%。远低于全国0.20%、全省0.11%的平均水平,“融入工程”让特殊群体顺利融入社会,让秀美的黔东南大地开出和谐美好之花。