黔东南州“融入工程”帮助特殊人群回归社会扫描

如何运用法治思维与法治方式,让特殊群体管控更加安全稳定、顺利回归社会,黔东南州在近年来开展社会管理创新的“融入工程”,充分凸显出党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障社会管理格局的重大意义,取得了较为显著的社会成效。

黔东南州司法局积极争取党委政府的重视与支持,将社区矫正纳入法治黔东南、平安黔东南创建总体规划,在“融入工程”中推行的“出监所、政府管、入学校、进企业、亲属帮、全社会参与”的“1+6”长效工作机制,是司法行政工作服务我省科学发展、后发赶超的创新举措。2013年以来共建立融入工程培训基地4个,过渡安置基地10个,社区矫正就业基地15个,教育基地19个。共为落实社区服刑人员低保347名,协调提供就业岗位160个,开展劳动技能培训476人次,协助社区服刑人员创办各类养殖基地798个,帮助他们创业就业,真正融入社会,实现了法律效果和社会效果的有机统一。

州委书记李飞跃及省综治办、州人大、政府及政协等领导出席融入工程启动仪式

黔东南州州委常委、政法委书记王家黔与就业的特殊人群亲切交谈

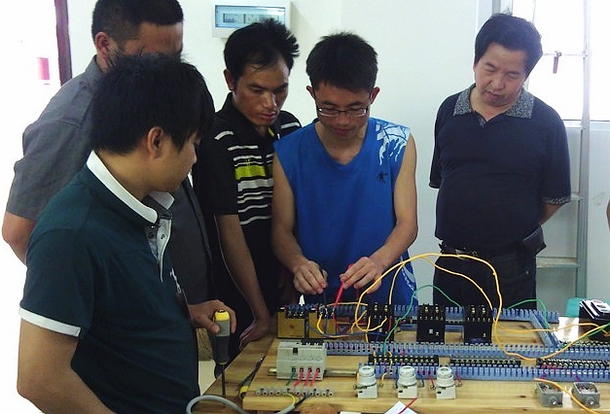

黔东南州司法局局长李本山到“融入工程”培训班实训基地调研指导

职业老师在给学员讲授专业技能

施秉县社区矫正人员在维护乡村道路

黄平县社区矫正人员李某出资为乡民修建便民桥

施秉县司法局对生活困难矫正对象开展帮困扶助活动

台江乡镇司法所组织社区矫正人员集中法制教育学习

黔东南州融入工程第二期培训班课堂现场

让特殊人群重新树立希望和信心

“老朱,这是这个月的工资,快数数。”2014年5月的一天,在施秉县马溪乡从事农村电网改造工程的朱某一边擦拭着脸上的汗水,一边激动地接过工资。他认真的数了数,一共5000元,这可是三年来领到最大的一笔劳动报酬。回想往事,现在的朱某倍感珍惜。

3月17日,黔东南州“融入工程”第二期培训班又迎来40名“特殊学员”,他们是来自全州各地农村户籍的刑释人员、社区矫正对象,在“融入工程”培训基地参加为期15天的特色养殖技术培训。其中,参加过第一期培训的朱某,这次是主动申请参加第二期培训。2011年,朱某因故意伤害罪被法院判处有期徒刑三年,缓刑四年,因认罪态度好,而接受社区矫正。33岁的他在班上很活跃,业余时间不少学员围着他,听他说着上次培训拿到电工证后,现在月收入四千元以上的真实经历。

“第一次我参加电工培训,掌握了不少知识,使我信心倍增,这次学成回去,一定找机会自己创业,争取带动本地村民致富”。朱某乐呵呵的说,他盘算着在老家办养殖场,一边搞电工,一边搞养殖,争取早日致富奔小康。在培训中受益的朱某尝到了甜头,而他只是全州“融入工程”培训班152名学员中的一员。

2013年以来,黔东南州管控、帮教矫正对象、刑释人员5388人,面对这一规模庞大、背景复杂且快速增长的特殊群体,他们的管理问题曾经是让人头痛的大事。

“他们回归社会后,大多心理较为脆弱,因为缺乏谋生手段,同时又在社会上受到歧视,很容易走上重新违法犯罪的道路。”贵州省综治办专职副主任方征如是说。

“如何让这一特殊群体管控安全稳定、顺利融入社会”成为黔东南州委、州政府及政法机关,乃至全社会亟待破解的一大命题。2012年12月,黔东南州司法局积极争取党委政府的重视支持,把社区矫正纳入法治黔东南、平安黔东南创建总体规划,全州开始实施了“融入工程”。通过对特殊人员进行劳动技能培训、就业安置,助其及时顺利地融入社会大家庭,促进社会和谐稳定。

2013年5月15日,黔东南州“融入工程”培训基地正式在州民族职业技术学院挂牌成立,对特殊人员进行免费培训。首期参训的40名学员通过半个月的学习,拿到初级电工维修证书,其中30人与黄平、麻江县两家企业签订就业协议,另外10人在地方政府帮助下,顺利自主创业,取得了良好的效果。

在培训内容上,主办方瞄准市场需求,以就业为导向,第一期培训以市场急缺的电工专业为突破口,而第二期培训根据学员来至农村的特点,培训以家禽家畜和福瑞鲤等特色养殖、饲养技术及常见疾病防治为主,而今后将开设汽车维修、蔬菜园艺、建筑、家政服务、电子电工等见效快、实用性强、就业好的培训专业,确保学员学有所成,及时就业。

为提高培训效果,培训设有现场观摩、学习考察等实践课程,组织学员到施秉绿壳鸡蛋养殖基地、雷山中华鲟养殖基地、凯里种植园示范基地等现场观摩学习,切实提升培训学员的劳动技能,重新树立生活的希望和信心。

“一时冲动犯下弥天大错,政府不仅没有抛弃我,还给了我重新做人的机会。现在参加了培训,还被推荐到企业上班,对生活的希望和信心又有了。”在“融入工程”培训班结业典礼上,刑释人员韦某拿到初级电工维修证书和结业证书时,热泪盈眶地说,“从今以后,我将带着政府的关心和期盼,走好人生每一站。”