|

|

|

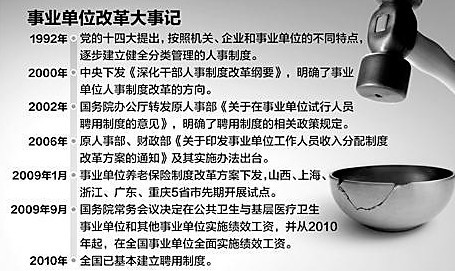

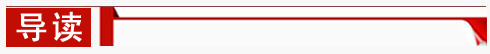

5月15日,《事业单位人事管理条例》公布,这是我国第一部系统规范事业单位人事管理的行政法规。《条例》将岗位设置、公开招聘、竞聘上岗、聘用合同、考核培训、奖励处分、工资福利、社会保险、人事争议处理,以及法律责任为基本内容,确立了事业单位人事管理基本制度。【条例全文】

| | |

|

亮点一:公开招聘 竞聘上岗 |

|

【条例】事业单位人事管理,全面准确贯彻民主、公开、竞争、择优方针。 |

|

近年来,个别地方出现了事业单位招聘中因人设岗的所谓“萝卜招聘”、“内部招聘”,受到强烈谴责。实际上,2005年,原人事部《事业单位公开招聘人员暂行规定》,明确提出事业单位招聘人员应当面向社会,凡符合条件的各类人员均可报名应聘。

据人社部事业单位人事管理司负责人介绍:“《条例》的出台,使事业单位公开招聘从部门规定上升为行政法规,有利于进一步强化和规范,从而有效杜绝事业单位违规招聘。”

健全岗位管理

条例的一大亮点是以健全聘用制度和岗位管理制度为重点,实现了由固定用人向合同用人转变,由身份管理向岗位管理转变,从而淡化了人事档案、编制指标、户籍身份等现行的传统做法,这将有创造人才公开平等竞争的环境,充分调动事业单位各类人才的积极性和创造性。” |

|

首先,在“入口关”上,《条例》明确,事业单位应进行公开招聘和竞聘上岗。事业单位公开招聘工作人员要按照制定方案、公布信息、审查资格、考试考察、体检、公示、订立合同等程序进行。事业单位内部产生岗位人选,需要竞聘上岗的,也要按照类似的程序进行。

其次,在“使用关”上,事业单位应当根据聘用合同规定的岗位职责任务,全面考核工作人员的表现,重点考核工作绩效。考核应当听取服务对象的意见和评价。考核分为平时考核、年度考核和聘期考核。年度考核的结果可以分为优秀、合格、基本合格和不合格等档次,聘期考核的结果可以分为合格和不合格等档次。考核结果作为调整事业单位工作人员岗位、工资以及续订聘用合同的依据。

聘用合同期一般不低于3年

【条例】事业单位与工作人员订立的聘用合同,期限一般不低于3年。

人力资源专家指出,事业单位聘用合同不同于劳动合同。劳动合同既有短期的,也有无固定期限的。她说:“聘用合同期限定在3年以上,主要考虑到事业单位人员以专业技术人才为主,订立比较长期的合同有利于保持科学研究、公益服务等事业的延续性,建立起比较稳定的人才队伍。 | |

|

小结:我国事业单位人事制度改革自2002年推行以来,仍有一些深层次的矛盾和问题有待解决,如:能进能出、能上能下的用人机制尚未真正建立、招聘人员的各种歧视现象依然不同程度存在、激励人才的奖惩制度和工资福利制度不够健全等。“应该说,条例为深化事业单位人事制度改革提供了一个法律框架,为建立集聚人才体制机制营造了一个法制环境。” |

|

亮点二:建立工资增长机制 |

| 【条例】国家建立激励与约束相结合的事业单位工资制度。事业单位工资分配应当结合不同行业事业单位特点,体现岗位职责、工作业绩、实际贡献等因素。国家建立事业单位工作人员工资的正常增长机制。事业单位工作人员的工资水平应当与国民经济发展相协调、与社会进步相适应。奖励坚持精神奖励与物质奖励相结合、以精神奖励为主的原则。 |

|

我国事业单位收入分配改革始于2006年,目前事业单位工作人员工资包括基本工资、绩效工资和津贴补贴。近几年,我国进行了事业单位绩效工资改革。这项改革首先在义务教育学校、公共卫生与基层医疗卫生事业单位中开展,如今各地事业单位绩效工资已基本兑现到位。

《条例》对事业单位工作人员的工资福利问题进行了规定,明确建立激励与约束相结合的事业单位工资制度,事业单位工作人员工资包括基本工资、绩效工资和津贴补贴,提出事业单位工资分配应当结合不同行业事业单位特点,体现岗位职责、工作业绩、实际贡献等因素。同时《条例》也明确,应建立事业单位工作人员工资的正常增长机制,事业单位工作人员的工资水平应与国民经济发展相协调、与社会进步相适应。 |

|

事业单位工资主要受单位效益和财政实力两大因素影响。事业单位自身创收能力,以及当地财政水平及其对事业单位拨款、补贴的多少,也造成了地区间和系统间事业单位工作人员工资的多寡。

对于《条例》称建立工资正常增长机制,这意味着今后事业单位工作人员工资的增长比例,可能会向当地社平工资增长率靠拢。考虑到提升事业单位人员素质,以及很多事业单位承担着服务公众和科学研究等方面的需要,建立事业单位工作人员工资的增长机制有其迫切性。

“涨工资”系误读

事业单位工资的“正常增长机制”,是指事业单位工资增长,要通过与社会平均工资以及根据物价上涨幅度的比较进行调整。也就是说,决定事业单位工资涨幅的不再是公务员工资,而是根据与社会其他群体的调查比较以后形成一种调整机制,可能增长,也可能下调。

| | |

|

小结:新出台的《事业单位人事管理条例》中,最大的特点还是越来越企业化、市场化,《事业单位人事管理条例》越来越体现了十八届三中全会全面深化改革中“使市场在资源配置中起决定性”的指导思想,而这也必将是未来修订《国家公务员管理条例》,加强对公务员管理的重要指导思想。 |

|

亮点三:工作人员参加社保 |

| 【条例】事业单位及其工作人员依法参加社会保险,工作人员依法享受社会保险待遇。 |

|

党的十八届三中全会决定指出,推进机关事业单位养老保险制度改革。整合城乡居民基本养老保险制度、基本医疗保险制度。条例提出事业单位工作人员参加社会保险,再次从法律层次发出信号,事业单位医疗和养老保险“并轨”已箭在弦上。

目前,在多地进行的事业单位养老保险制度改革试点进展并不顺利,企业养老保险与机关事业单位养老金差距较大,因此广受诟病。人力资源社会保障部副部长胡晓义表示,下一步的方向是建立公平的规划,遵循市场化原则启动机关事业单位养老保险改革。

今年以来,一系列举措的出台预示着这项改革的有效推进。年初,国务院印发意见,部署在全国范围内建立统一的城乡居民基本养老保险制度,并提出在2020年前全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度,明确了这项改革的时间表。 |

|

在此前多年的事业单位改革进程中,不少专家、学者以及涉及改革的事业单位人员一直在讨论,在进行国家机关公务员以及事业单位人员与企业职工养老体系“并轨”的过程中,需不需要另外设立一套养老保险制度来推进或者过渡,“但现在已经基本明确了”。

《条例》中明确,事业单位及其工作人员依法参加社会保险,工作人员依法享受社会保险待遇。此前不少事业单位改革的试点地区都将公益性质分类作为改革的第一步,但这一规定出台后,对于事业单位改革已经不需要在完成分类的前提下进行,“也就意味着,今年7月1日以后进入事业单位的人员将直接纳入社会保险体系,这样一来‘并轨’的步伐将大大加快。”

但对于在7月1日前、后进入的“事业编”,今后将如何参保缴费领取待遇等问题,还有待于一系列配套的文件加以明确,其中,7月1日以前的事业单位人员的养老待遇则很可能通过职业年金的方式进行补充。 | |

| 小结;虽然新政使养老金双轨制并轨方向更加明确,对并轨工作的开展有完善规范的意义,但并轨尚需一系列配套实施文件的出台。不过新政还是会对加快推进养老金双轨制的并轨,具有积极的促进意义。 |

|

结语:

事业单位是提供公共服务的重要力量,条例对于完善事业单位人事管理制度、提高公共管理水平、提升公共服务品质将发挥非常重要的作用。条例公布之后,事业单位人事管理法制化建设的重心将由寻求“有法可依”而逐步转向“有法必依、执法必严”。应尽快建立一个切实有效的监督管理机制,以加大对事业单位贯彻落实条例的监督检查力度。只有这样,才能将事业单位改革真正落到实处。” |

|

平安课堂:策划/闫天舒(中国长安网出品) |