笔耕路上始起飞

李忠勇

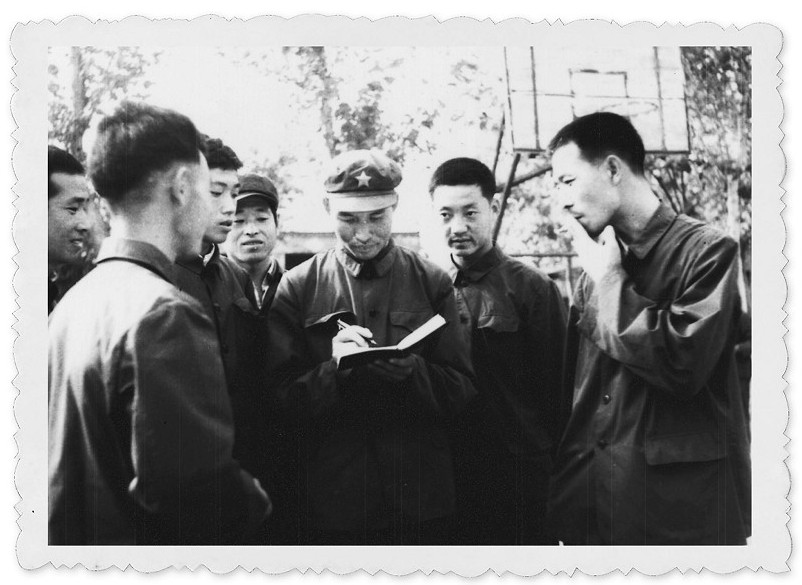

上世纪六十年代后期,虽然那时我只有十几岁,但已经在农村当上了新闻通讯员。之后应征到部队,仍然时常写稿,但正处在“文革”期间,报纸有着特殊模式,反映基层工作和好人好事的稿子很难被采用,那个时候发表的作品不多。党的十一届三中全会后,实行改革开放,把全党工作重点转移到经济建设上来,办报的指导思想和方针拨乱反正,从形式到内容都发生了根本改变,作者署名也由“某某通讯组”改为实名制,将无偿投稿变为计发稿费,为基层通讯员提供了施展才能的舞台。而这张照片就是1982年我在河北省赞皇县人民武装部采访公社武装部长时拍摄的。

当时,我正好从石家庄军分区机关调到赞皇县人民武装部担任秘书工作。火热的基层实践生活,新政策给城乡带来的巨大变化激发了我的灵感,我希望用手中的笔为改革开放呐喊,为新人新事讴歌。

那时写稿的条件极为艰苦。我在武装部里白天上报内部材料,还要学习、开会、干杂事,工作繁忙,采写稿子只能是晚上或星期天加班加点。夏季天热点倒不怕,最难过的是寒冬。当时住得是一间简易房,砖墙和房顶很单薄,冷风一吹就冻透了,屋里生了蜂窝煤炉子也无济于事,晚上写稿时,倒一杯热水才喝完一半,剩下的水就结冰了,把手脚冻得冰凉。下乡采访没有交通工具,只能坐公交车,当天回不来,晚上只好住在老乡家里。那时自行车是控购物资,没有相关票证根本买不到。后来,县里为了拥军给我们部门特供了几辆,我才用尽所有积蓄花了170元购买了一辆飞鸽牌自行车。有了这辆“飞鸽”,我开始穿梭在大山深处,采访方便多了。过去没有传真机和电脑,稿子写成后,只能用复写纸一笔一画地复写出来,除了邮寄之外,有时候为了赶时间,还得亲自往报社送稿。那时我经常带着稿子,在石家庄市挤公共汽车或步行,一个报社一个报社地跑,中午也顾不上吃饭、喝水,常常一跑就是一天,当时觉得只要能发稿,再苦再累都心甘情愿。

“搞报道要有要稿子不要命的精神”,这是我的一条深切体会。我把写稿作为自己的爱好和追求,作为一种责任和快乐,把一切可以利用的时间都用在写稿上。当写稿屡投不中时,不灰心,不气馁,还是继续写。1982年1月份,我家属患病到石家庄住院做手术,我住在招待所看护3岁的孩子,等孩子入睡后,就抓紧时间写稿子。春节时,放了5天假,我只在大年初一休息半天,其余4天半全用在了写稿上。多播种子,总会有收获。我投出去的稿子接二连三在报纸上刊登,在广播里播出,在《建设日报》一年刊稿就达百篇之多,有时一天的报纸就刊发四五篇,在通讯员中传为佳话。当时的县委书记肖建章称赞我:“一个人顶一个通讯组。”

为了多写稿,写好稿,我还广交朋友,多方搜集新闻线索,一旦发现有价值的新闻,就想方设法去采访。有一次,我听人们闲谈时说冯家村有户农民在党的农村经济政策放宽后,做豆腐、喂猪一年收入近万元,为鼓励家庭成员的辛勤劳动,男主人特地购买了新衣服、手表、收音机等物品,给每个人发奖。凭着记者的敏感性,我觉得这是个新鲜事,便抽空骑车几十里山路去采访,稿子出炉后,被《建设日报》在头版以《没有听说过的新闻——家庭发奖会》为标题在头条位置刊发。

我经过辛勤努力,使我们单位彻底改变了宣传报道工作落后的局面,在全区评比中名列前茅,石家庄军分区给我记了个人三等功,还被树为石家庄地区优秀通讯员标兵。有一次,在采访人民公社武装部长时,政工干事王长兴用老照相机给我拍下了这张照片,刊发在《河北日报通讯》上,照片我一直保存下来。