|

| |||||||||||

| |||||||||||

|

| |||||||||||

| |||||||||||

|

| |||||||||||

| |||||||||||

|

| |||||||||||

| |||||||||||

|

| |||||||||||

|

在《条例》实施之前,政府曾出台过许多相关的文件和规定,但有的只停留在纸面,有的已不了了之。这些制度执行问题的存在,不仅直接损害了相关制度的权威性,而且使众多制度最终流于形式,进而使整个厉行节约反对浪费工作陷入“钱穆制度陷阱”。 当前,要形成执行《条例》的思想共识。党政部门和领导干部要树立正确认识,杜绝驻足观望和侥幸心理,不要以为这个制度的出台只是运动式反腐,会像之前那样成为一阵风,而要认识到,这个制度本身的酝酿、形成和颁布过程是反腐败推进的过程、是政府自身改革的过程。针对于此,各级党政部门和领导干部应把厉行节约反对浪费作为作风建设的重要内容,融入干部队伍建设和机关日常管理之中,建立健全常态化工作机制。 执行《条例》的保障力在于惩戒。要把厉行节约反对浪费情况纳入党风廉政建设责任制考核范围,建立领导责任机制,强化问责力度和惩处力度,对于违反《条例》规定的一切行为,都要追究党政部门主要领导的领导责任和当事人的直接责任,形成责任追究的连带性。对于顶风作案者,不能以其现有职务、以前功劳、发展潜力、单位影响等为借口,加以从轻或免予处理,而应从重从快处理,形成强大的遏制力和惩处力,以实实在在的惩治效果取信于民。 更重要的是,执行《条例》必须反对特权意识和作风。要强化党政部门的公共性和责任性,公共性要求党政部门以公共利益为行为准则,避免浪费公共资源;责任性要求党政部门以公共责任为行事标准,不可违背政府宗旨。寻求特殊待遇和利益,必然导致对制度执行的干扰。政府部门和领导干部要认清制度执行问题背后的特权利益根源,敢于消除自己所享有的不合理利益,让权力在阳光下运行,让公共权力真正回归公共本源。 [详细] 贯彻落实《条例》不能当做单纯的技术性工作来做。还是要把“教育先行”这个“老话”重提并一直提下去。《条例》的制度权威要渗透出深刻的思想文化内涵,要与宗旨教育、艰苦奋斗教育联系在一起,解决思想深处的问题,克服模糊思想和错误认识。诸如树立“例外即是破坏”的观念,建立对浪费“零容忍”的心理,培育“越雷池即羞耻”的认知等,都是《条例》能够取得长久效用的“软约束”。 [详细] | |||||||||||

| |||||||||||

|

策划/李家亮 (中国长安网出品) |

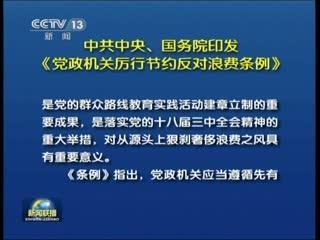

三大特点:理念引领 制度细化 法规升级

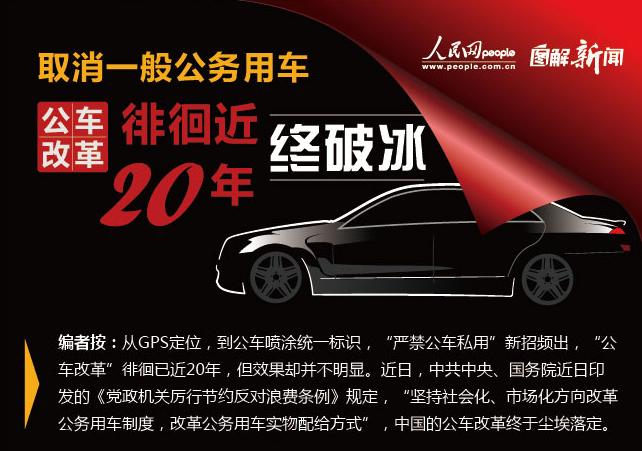

三大特点:理念引领 制度细化 法规升级 六大难点:差旅 预算 接待 用车 会议 用房

六大难点:差旅 预算 接待 用车 会议 用房 五个关键词:预算 制度 改革 严控 监督

五个关键词:预算 制度 改革 严控 监督 反对浪费 关住权力

反对浪费 关住权力