构建亲密共同体可帮受害女童恢复

中国儿童少年基金会、北京师范大学社会发展与公共政策学院社会公益研究中心今日共同发布女童保护研究报告。报告指出,受到伤害女童在事件爆发之后易面临心理几个困境,通常的越是到了后来的青春期、恋爱期,伤害的阴影越是严重地发作。应让亲密共同体发挥作用,其中爱的希望、共同体的建构、自我的努力都是一些至关重要的成分。而在这些成分中,起着基础性支持作用的,同时也容易现实操作的便是共同体的建构,这是能够帮助受害女童人格恢复的必经之路。

报告指出,遭受侵害的女童往往非常容易陷入心理深渊,长久的压抑和焦虑导致诸多心理疾病,精神状态和情感状态都容易受到影响。我们通过访谈了解到的一些受害人的感受很有代表性。 第一,被伤害的阴影会伴随一生,无法摆脱,影响日后的正常生活。第二,强烈的孤独感,渴望陪伴和关爱。第三,低落消沉,注意力分散,封闭自己。第四,强烈的不安全感和不信任感。

遭受性侵的女童往往在对待性方面会产生两种截然不同的倾向:性回避和性活跃。性活跃表明受害者用一种自我堕落的方式来抚平伤口。换句话说,为了让自己觉得不再痛苦,她们放弃对贞洁的坚守,让其成为一种不再高尚的东西,而是变成生活中像吃饭、走路一样的行为。以此来让自己逃避受到侵害带来的心理负担。性回避则是因为受到贞洁观的束缚,认为自己已经不再是纯洁高尚的人,因此产生对性行为的担心、抵触或恐惧,严重时甚至蔓延到整个人格中来,产生回避社会交往的倾向。这种情形在那些还一直谨慎地向上成长的孩子身上表现明显。而这种情形这正是很多学者所抨击的贞操文化给受害者附加上的枷锁。

童年期遭受伤害女性的恢复,几乎无一例外地都需要得到个体人格的巨大发展,仅仅通过一些关爱活动、短期的心理咨询,很难让其心理真正走出阴影。人格恢复就是一个人走出原来的境地,超越被伤害后的自我。对于这些女孩来说,帮助她们走出阴影重新绽放生命是最困难也最关键的,这也是所有的帮助要达到的根本目标。

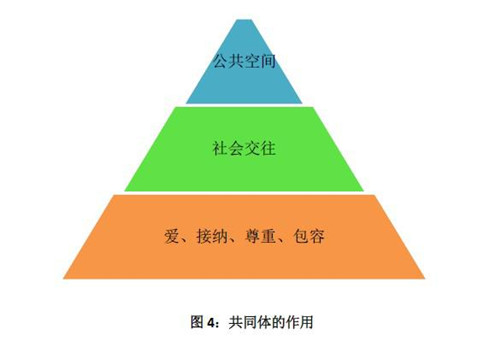

报告提出,应让亲密共同体发挥作用。一个综合性的恢复模式,其中爱的希望、共同体的建构、自我的努力都是一些至关重要的成分。而在这些成分中,起着基础性支持作用的,同时也容易现实操作的便是共同体的建构,这是能够帮助受害女童人格恢复的必经之路。

亲密共同体就是指一群人通过共同的活动、亲密的交往而构成的一个关系密切的人际交往圈。交往的方式可以是兴趣小组、读书会,以及社工中的小组工作方法、心理学中由团体治疗方法等。其中后面两种是通过专业的技术而产生的特定团体,而前面几种则是通过日常的生活、工作、学习而产生的交往团体,这种日常的共同体更加随意也更容易产生持久的作用。

报告认为,当前,越来越多的NGO、学校、社区、活动机构甚至教育部门开始认识到共同体的特殊意义,逐渐开始利用共同体的方式开展各种活动。NGO、社会工作小组是在这个方面最早期的倡导和行动者,他们针对各种特殊群体和弱势儿童开展的活动都加入了共同体的元素。例如,流动儿童社区服务中心,留守儿童活动之家等,在这些场所中NGO的项目人员和社工会注意运用共同体的方法让儿童自我组织起来,在小组活动之中进行参与、讨论、共同解决问题等,进而提升儿童的权能和自信。 (记者常红 吕峥)